“戏子丶卡盟”这类数字商品交易平台的兴起,让不少用户看到了“低门槛创业”或“副业增收”的可能性,但同时也伴随着对其靠谱性与盈利性的质疑。要回答“戏子丶卡盟靠谱吗?真的能赚钱吗”,需穿透表面宣传,深入剖析其平台属性、运营逻辑及行业本质,从合规性、盈利模式、市场规律等多个维度进行理性评估。

一、解析“戏子丶卡盟”:数字商品交易平台的底层逻辑

“戏子丶卡盟”属于典型的“卡盟”类平台,核心业务围绕数字商品的批发与零售展开。所谓“卡盟”,最初是游戏点卡、虚拟货币等数字商品的线上分销渠道,通过发展代理层级,以批量低价采购+加价转售的模式实现盈利。随着数字商品种类扩展,“戏子丶卡盟”可能涵盖游戏道具、软件授权、短视频平台会员、教育课程资源等虚拟商品,其本质是“数字供应链中间商”。

这类平台的运营逻辑通常依赖“三级代理”模式:普通代理(拿货价较高)、核心代理(享受更低批发价)、总代理(平台区域授权方)。平台通过代理分级设置差价,同时收取加盟费、管理费或保证金盈利。此外,部分卡盟会引入“拉新奖励”“团队业绩提成”等机制,鼓励代理发展下线,形成“金字塔式”推广结构。这种模式在快速扩张流量时,也埋下了合规性与可持续性的隐患。

二、靠谱性审视:合规、安全与权益保障的三重拷问

“戏子丶卡盟”是否靠谱,核心在于能否满足“合法经营、资金安全、权益可保”三个基本要求。

从合规性看,卡盟类平台长期游走在政策灰色地带。根据《电子商务法》,从事网络交易需依法办理市场主体登记,且平台需对经营者身份进行核验;而部分“戏子丶卡盟”可能未取得ICP备案或增值电信业务经营许可证,甚至涉及销售未经授权的“灰色商品”(如盗版软件、游戏外挂等),一旦遭遇监管整顿,面临关停、罚款风险。

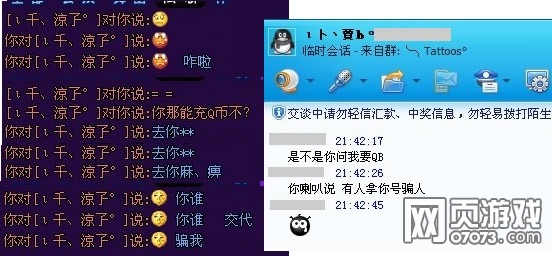

资金安全是用户最直接的顾虑。卡盟交易多依赖第三方支付或私人转账,缺乏平台资金托管机制。若平台运营不善或恶意跑路,代理与消费者的资金极易打水漂。近年来,“XX卡盟卷款跑路”“代理血本无归”的新闻屡见不鲜,这类风险在缺乏监管的小型平台中尤为突出。

用户权益保障方面,“戏子丶卡盟”的售后服务往往形同虚设。数字商品具有“非实物、易复制”特性,若出现商品无法使用、描述不符等问题,消费者难以举证;而平台为规避责任,常以“虚拟商品不退不换”为由推诿,投诉无门成为常态。

三、盈利性剖析:“轻松赚钱”背后的投入与陷阱

“戏子丶卡盟真的能赚钱吗?”这个问题需拆解为“平台能否赚钱”与“普通用户能否赚钱”两个层面。

对平台方而言,盈利模式看似简单:通过低价采购数字商品(或对接上游供应商),以差价盈利;通过代理加盟费、层级抽成扩大收益。但这种模式高度依赖“流量红利”与“信息差”。随着数字商品市场竞争加剧,同类卡盟平台数量激增,商品价格被不断压低,平台利润空间被压缩;若上游供应商断供或商品同质化严重,平台将陷入“无货可卖”的困境。

对普通用户(尤其是代理)而言,“赚钱”的门槛远高于宣传。成为“戏子丶卡盟”代理通常需缴纳数百元至数千元不等的加盟费,且要完成一定的销售指标。宣传中“无需经验、日入过千”的说法,忽视了核心要素:流量获取能力、资源整合能力与抗风险能力。多数代理缺乏推广渠道,只能通过朋友圈、社群“杀熟”,或继续发展下线维持业绩,本质上仍是“拆东墙补西墙”的庞氏游戏。更值得警惕的是,部分卡盟以“赚钱”为噱头,诱导代理大量囤货,最终因平台倒闭导致商品滞销、资金套牢。

四、行业趋势与用户选择:理性看待数字商品交易机会

尽管“戏子丶卡盟”这类平台存在诸多风险,但数字商品交易本身并非“洪水猛兽”。随着数字经济规范化发展,合规的数字商品交易平台正在崛起。例如,头部游戏厂商官方授权的分销平台、依托大型电商体系的虚拟商品专区,凭借正规资质、资金托管与售后保障,逐渐成为市场主流。

对于普通用户而言,选择数字商品交易平台时需牢记“三看原则”:一看资质,核查平台是否具备营业执照、ICP备案及行业相关许可;二看模式,警惕“拉人头”“囤货加盟”等类传销模式,优先选择“按需采购、无门槛销售”的轻量化模式;三看口碑,通过第三方投诉平台、用户评价了解平台历史,避免陷入“新平台高返利”的陷阱。

“戏子丶卡盟”能否靠谱、能否赚钱,最终取决于其能否跳出“灰色运营”的路径依赖。若平台选择合规经营,以商品价值为核心,优化供应链与服务体验,或许能在数字商品市场中分得一杯羹;若继续依赖“割韭菜”式的短期盈利模式,终将被市场与监管淘汰。而对用户而言,任何“低投入高回报”的承诺都需保持清醒——商业的本质是价值交换,脱离真实需求与合规框架的“赚钱神话”,往往只是泡沫。