我不叫卡盟,那该如何称呼我呢?网名大揭秘!

在数字身份日益成为个体第二张面孔的今天,网名早已不是简单的代号,它承载着个人价值观、审美偏好与社交诉求的复杂编码。当“我不叫卡盟,那该如何称呼我呢?”这样的疑问出现时,我们实际上正在叩问一个更深层的命题:在虚拟与现实的交织中,网名如何成为人格标签的延伸,又如何在群体认同与个性表达之间找到平衡点?网名大揭秘,不仅是对符号的解码,更是对数字时代个体身份建构的审视。

网名的本质,是数字人格的“第一印象”。从早期BBS时代的ID到如今短视频平台的昵称,网名的演变始终与互联网生态的变迁同频共振。“卡盟”这类带有社群色彩的称呼,曾是小圈层身份的象征,它暗示着群体归属感,却也暗含着对个体差异的消解。如今的网名选择,早已跳脱出“群体标签”的束缚,转向更精细化的自我表达。有人用姓名缩写+生日数字构建“可识别的安全感”,有人用无意义的字符组合制造“神秘感”,还有人通过诗词典故、谐音梗传递文化素养——网名成为个体在数字空间中的“人格名片”,其背后是对“我是谁”的持续追问与回答。这种表达并非随意为之,而是经过潜意识筛选的“身份符号”,它既要能在信息洪流中脱颖而出,又要与真实的自我保持某种程度的同构。

网名的文化密码,藏在语言与时代的褶皱里。当我们拆解一个网名时,往往能触摸到创作者的文化脉络与时代印记。以“卡盟”为例,它可能源于早期游戏交易社群中“卡类交易联盟”的缩写,带有强烈的工具属性;而当下的“清欢”“渡川”等网名,则折射出年轻人对古典美学的重新发现;“打工人”“干饭人”等流行语网名,则是群体情绪的集体宣泄。网名如同文化的“微缩景观”,它既是个体审美趣味的投射,也是时代精神的镜像。值得注意的是,网名的文化表达正在从“显性引用”转向“隐性融合”——不再直接搬用典故,而是通过意象重组、符号混搭创造新的语义场,比如“鲸落与星河”将自然现象与宇宙想象结合,既保留诗意又赋予新意。这种“创造性转化”让网名成为文化传承与创新的小型实验场。

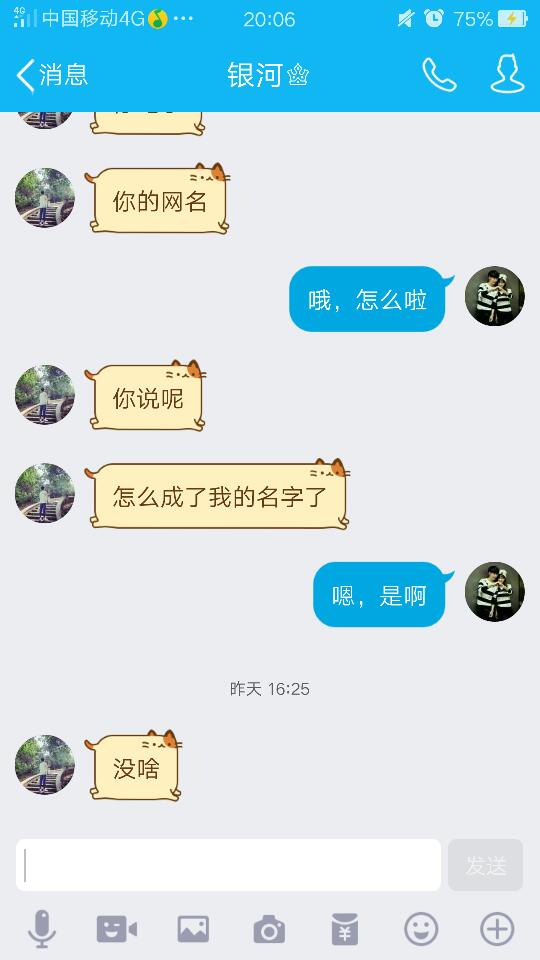

网名的社交功能,是连接与筛选的双重变奏。在社群、游戏、社交平台等场景中,网名承担着“破冰”与“区隔”的双重使命。一个独特的网名能在瞬间吸引注意力,比如“一只会编程的猫”既点明兴趣又制造反差萌;而模糊的网名则可能被默认为“潜水者”,降低社交优先级。与“卡盟”这类强调群体归属的称呼不同,现代网名更注重“个体标签”的建立——它既要向同类发出信号,又要与异质群体划清界限。例如,二次元爱好者常用“xx酱”“xx役”等后缀构建圈层认同,而职场人士则可能选择更正式的“姓名+职称”组合以保持专业性。网名的社交价值,本质上是通过符号实现“精准匹配”,让个体在茫茫人海中找到“同频共振”的连接点,同时过滤掉无效社交。

网名选择的挑战,在个性与安全间走钢丝。随着数字身份与现实身份的边界逐渐模糊,网名面临“个性表达”与“隐私保护”的双重考验。一方面,过度追求独特可能导致网名包含真实信息(如生日、姓名缩写),增加隐私泄露风险;另一方面,完全匿名又可能削弱社交信任度。更棘手的是“同质化困境”——当“小仙女”“帅哥”等模板化网名泛滥时,个体如何在保持独特性的同时避免“撞名”?解决方案或许在于“差异化表达”:在通用词中加入个人符号(如“小仙女の喵”),或用“反套路”思维制造记忆点(如“不是小仙女是铁憨憨”)。此外,平台规则对网名的限制(如禁用特殊字符、敏感词)也迫使创作者在合规与个性间寻找平衡点,这考验着每个网民的“符号智慧”。

网名的未来趋势,指向多媒体与元宇宙身份。随着元宇宙概念的兴起,网名正从“文本符号”向“多维身份”进化。未来的网名可能不再是单纯的文字组合,而是包含虚拟形象、声音标识、行为模式的“复合身份体”。例如,在虚拟社交平台中,用户可能以“赛博朋克风头像+动态签名+专属动作”构成完整身份,网名成为进入不同虚拟空间的“通行证”。同时,AI技术的应用也让网名生成更智能——通过分析用户的行为数据、兴趣偏好,AI能推荐既符合个性又具有传播力的网名,但这也引发新的思考:算法推荐的网名是“真实自我”的反映,还是被数据规训的“数字傀儡”?无论如何,网名的演变始终与科技发展紧密相连,它将在虚实融合的浪潮中,继续书写个体身份的无限可能。

回到最初的疑问:“我不叫卡盟,那该如何称呼我呢?”答案或许藏在每一个精心选择的字符里。网名大揭秘,揭秘的不仅是符号背后的故事,更是数字时代个体对“我是谁”的执着探索。它是一面镜子,映照出我们的文化底蕴、社交需求与价值追求;它也是一扇窗,让我们在虚拟世界中找到真实的自我连接。在这个身份日益流动的时代,或许最好的网名,是既能承载独特个性,又能与世界温柔对话的那个——它不必惊天动地,却能在某个瞬间,让另一个灵魂说:“原来是你。”