拼多多卡盟砍作为社交电商时代的一种典型裂变玩法,近年来吸引了大量用户参与,其核心吸引力直击“免费拿货”“超低折扣”的省钱痛点。但“真的能省钱吗”这个问题,需要从模式本质、用户成本、商家逻辑三个维度拆解,才能得出比“是”或“否”更清晰的答案。

拼多多卡盟砍的本质,是商家与用户的“成本博弈”。所谓“卡盟”,通常指拼多多平台上专门组织砍价活动的商家联盟,他们通过“邀请好友助力砍价”的模式,将传统广告投放成本转化为用户的社交资源投入。对商家而言,这种模式比直通车、钻展等付费推广成本更低——用户每邀请一个好友,就相当于完成了一次免费的“广告曝光”;而用户则希望通过持续邀请好友,将商品价格从“原价”砍至“0元”或“超低价”,实现“免费获取”。但这里的关键矛盾在于:商家的“低成本推广”与用户的“高时间投入”是否对等?多数情况下,用户需要付出远超预期的社交资源与时间成本,才能换取看似“划算”的折扣。

从省钱效率来看,拼多多卡盟砍的效果呈现明显的“两极分化”。对于高客单价商品(如手机、大家电),砍价后的折扣可能确实低于市场价,但需要几百甚至上千个好友助力,每个好友平均砍出的金额不足0.1元,用户需要不断在朋友圈、微信群中“求助力”,时间成本远超省下的金钱。例如,某品牌手机原价3000元,砍价目标为1500元,若每个好友平均砍0.1元,需要1.5万次助力——按每天邀请50人计算,需要连续300天,这显然不符合“省钱”的初衷。而对于低客单价商品(如9.9元日用品、小家电),虽然容易达到砍价目标,但省下的金额有限,且部分商家会设置“暗门槛”:比如砍价成功后要求用户“分享至3个群才能发货”,或实际发货的商品与宣传不符,最终“省了小钱,亏了体验”。

拼多多卡盟砍的“省钱陷阱”,往往藏在“隐性成本”中。用户最容易忽略的是“社交成本”——频繁向好友请求助力,可能导致人际关系疏远;其次是“时间成本”,为了几块钱的折扣,耗费数小时甚至数天,按时薪计算可能“得不偿失”;最后是“隐私风险”,部分砍价活动会要求授权微信信息、手机号等,存在数据泄露隐患。更值得警惕的是“套路化砍价”:某些商家会在砍价后期设置“砍价壁垒”,比如好友助力金额从0.1元骤降至0.01元,或要求“必须邀请10个新用户才能完成最后1%”,让用户陷入“无限循环砍价”的泥潭,最终放弃并浪费所有前期投入。

那么,如何在拼多多卡盟砍中真正实现“省钱”?核心在于掌握“精准砍价策略”,避免盲目投入。以下是经过验证的实操秘籍:

第一步:选择“高性价比目标商品”。优先选择客单价在100-500元之间、商家信誉评分高于4.8分、评价中“砍价成功”案例较多的商品。这类商品商家推广意愿强,砍价难度相对较低,且省下的金额具有实际价值。避免选择“0元购”噱头过大的商品(如奢侈品、高仿品),这类商品往往是虚假宣传,砍价成功后要么不发货,要么发劣质品。

第二步:优化“助力好友组合”。砍价初期,优先邀请经常使用拼多多、活跃度高的好友(如家人、同事),这类用户大概率会“全额助力”(砍出较高金额);中期邀请普通好友时,可附带“砍价加速卡”等福利,提高助力积极性;后期若进度停滞,可尝试加入“正规砍价互助群”(注意甄别群内是否含广告、诈骗信息),避免被“虚假助力”套路。

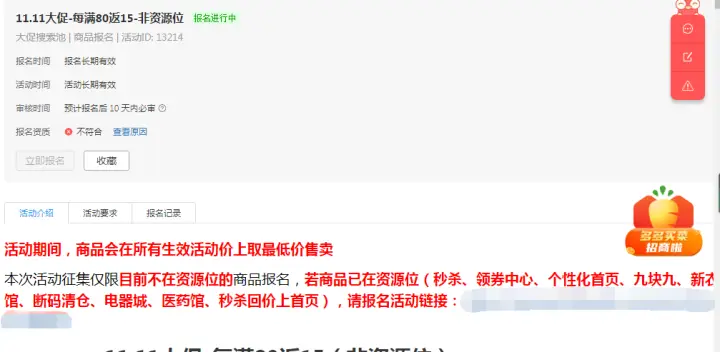

第三步:利用“平台活动规则”。拼多多不定期推出“砍价翻倍日”“助力加速包”等活动,在活动期间砍价,好友助力金额可能翻倍(如平时砍0.1元,活动期砍0.2元),大幅缩短砍价时间。此外,部分商家会提供“砍价助力码”,分享给好友可直接抵扣金额,比普通助力更高效。

第四步:设置“止损机制”。砍价前明确“最大投入时间”,例如“若3天内无法完成80%进度,则放弃”。遇到连续10个好友助力金额均低于0.01元的情况,大概率是商家设置了“暗门槛”,应及时止损,避免继续浪费资源。

第五步:保留“维权证据”。砍价成功后,若商家拖延发货或发劣质商品,需截图保存砍价记录、聊天记录、商品页面等信息,通过拼多多客服投诉或12315平台维权,保障自身权益。

拼多多卡盟砍能否省钱,本质上是一场“时间成本与金钱成本”的权衡游戏。对用户而言,它既可能是薅到羊毛的捷径,也可能是陷入套路的无底洞。真正的“省钱秘籍”,不在于邀请多少好友,而在于保持理性——明确自己的时间价值,识别商家的真实意图,让社交裂变成为工具而非负担。毕竟,最有效的省钱,永远是拒绝被“免费”的诱惑绑架,做出真正适合自己的选择。