随着数字经济的深化,卡盟作为虚拟资产交易的核心枢纽,账户换绑操作已成为用户日常管理的刚需。然而,这一过程中暗藏的安全隐患与隐私泄露风险,正让无数用户在便利与威胁间徘徊。换绑卡盟的安全操作与个人隐私保护,绝非简单的技术设置,而是需要系统性思维与精细化流程的工程,它贯穿于平台选择、身份验证、数据传输的每一个环节,稍有不慎便可能导致账户被盗、资金流失,甚至引发连锁性的隐私侵害。

换绑卡盟的操作风险,本质上是数字时代身份认证体系脆弱性的集中体现。卡盟账户通常绑定着支付方式、手机号、身份证等敏感信息,一旦换绑流程被恶意利用,攻击者可轻易完成账户控制权转移。现实中,不少用户因轻信“官方客服”的换绑诱导,点击钓鱼链接输入验证码,或在不安全网络环境下操作,导致账户被异地登录;部分第三方平台在换绑环节过度索权,甚至将用户信息明文存储,为数据黑灰产提供了温床。这些案例暴露出:换绑卡盟的安全漏洞,往往源于用户对操作流程的认知盲区,以及平台对安全防护的投入不足。

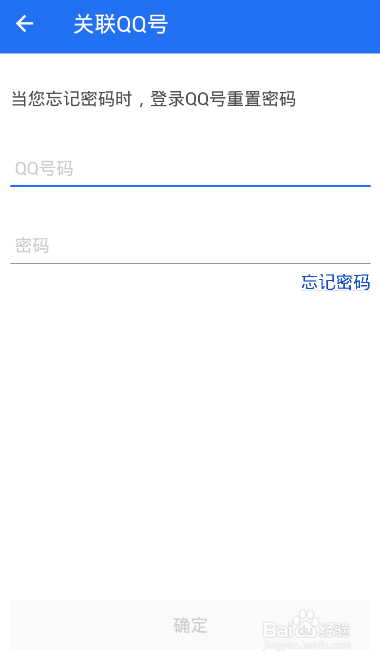

要实现换绑卡盟的安全操作,首要是建立“平台-用户-设备”三重防护网。在平台选择上,用户需优先验证卡盟平台的资质,优先选择已通过国家网络安全等级保护认证、有完善风控机制的头部平台,避免通过非官方渠道或第三方工具进行换绑操作。正规平台在换绑流程中会采用“多因素+活体检测”的身份核验机制,例如要求输入支付密码、短信验证码的同时,结合人脸识别或银行卡四要素验证,这种“双重锁”机制能有效拦截非本人操作。值得注意的是,部分平台为追求便捷简化了验证流程,用户需主动拒绝“跳过验证”的选项,安全冗余虽繁琐,却是防范盗号的第一道防线。

设备与环境安全是换绑操作的隐形战场。用户进行换绑卡盟时,应避免在公共WiFi下操作,这类网络缺乏加密防护,攻击者可通过中间人攻击截获传输数据;同时需确保设备安装了杀毒软件,定期更新系统补丁,防止恶意程序窃取键盘记录或截屏。对于频繁进行虚拟资产交易的用户,建议配置一部专用设备用于账户管理,避免社交、娱乐等高风险应用与支付环境混用,从源头减少信息泄露风险。操作完成后,需及时清除浏览器缓存和登录状态,防止设备残留被他人利用。

个人隐私保护的核心,在于对“信息收集-存储-使用”全流程的掌控。换绑卡盟时,用户需明确平台收集信息的必要性:例如换绑支付方式需提供银行卡后四位、手机号等必要信息,但无需上传身份证正反面、手持照片等过度敏感内容。对于平台提出的隐私条款,应仔细阅读“信息使用范围”“共享对象”等条款,拒绝“默认勾选”非必要授权。部分平台会利用换绑之机强制用户同意数据收集协议,用户需警惕这种“捆绑授权”行为,隐私让渡的边界应由用户自主划定,而非平台单方面强加。

数据加密技术是隐私保护的底层支撑。正规平台在换绑过程中应采用端到端加密传输,确保用户信息从输入到服务器全程处于密文状态,避免明文存储导致的“拖库”风险。用户可主动询问平台的数据加密方式,对仅采用HTTP明文传输或未说明加密机制的平台保持警惕。此外,虚拟号码、隐私浏览器等工具的使用,能有效切断换绑操作与个人真实身份的关联,例如通过虚拟手机号接收验证码,避免真实号码被平台过度收集或用于精准营销。

当前换绑卡盟的安全防护仍面临多重挑战。一方面,部分中小平台为降低成本,未建立完善的安全防护体系,数据库缺乏加密存储,一旦遭遇攻击,用户隐私将大规模泄露;另一方面,黑灰产已形成针对换绑环节的产业链,通过制作高仿钓鱼页面、租用“猫池”批量接收验证码等方式,规模化盗取账户。行业亟需建立统一的安全标准,强制平台落实“最小权限原则”和“数据脱敏处理”,同时推动跨平台黑名单共享,让违规操作无处遁形。

技术发展为安全防护提供了新思路。区块链技术的不可篡改特性,可用于记录换绑操作的时间、地点、设备等关键信息,形成可追溯的操作日志,一旦出现异常能快速定位责任方;AI风控系统则能通过分析用户行为习惯,识别异地登录、异常设备等风险操作,实时触发二次验证。未来,随着生物识别技术的普及,声纹、指纹等“活体特征”或将成为换绑验证的新标配,进一步提升身份核验的精准度。

换绑卡盟的安全与隐私保护,本质上是数字时代信任关系的重构。用户需树立“主动防护”意识,将安全操作内化为数字生活习惯;平台则需承担主体责任,将安全投入从“成本项”转化为“竞争力”,用技术筑牢信任基石;监管层面应加快完善虚拟资产交易的安全标准,对违规平台形成有力震慑。唯有三方合力,才能让每一次账户换绑都成为安心的数字旅程,让虚拟资产在安全与隐私的护航下,真正成为数字经济时代的有力工具。