在虚拟商品交易生态中,Dmz卡盟这类以游戏充值、会员折扣、虚拟货币兑换为业务的平台曾一度被视为“性价比之选”,但其背后潜藏的骗局陷阱正成为用户财产安全的重大威胁。不同于传统电商平台的规范化运营,Dmz卡盟因其交易链条隐蔽、监管机制薄弱,逐渐滋生出多种针对个人用户的诈骗模式。若缺乏对常见骗局的精准识别与主动防御意识,用户轻则面临财产损失,重则可能卷入虚拟洗钱等违法风险。本文将从Dmz卡盟的运作逻辑出发,深度剖析其典型骗局手法,并给出可落地的财产安全保护策略,为虚拟商品交易用户提供系统性风险防范指南。

Dmz卡盟的核心运作模式本质是“虚拟商品二级分销平台”,上游对接游戏厂商、支付通道,下游面向个人用户提供充值折扣服务。其吸引力主要来自“低价”——例如某款游戏官方充值100元,在Dmz卡盟可能只需80元,差价利润来自平台批量采购的批发折扣。然而,这种“低价优势”背后隐藏着三重风险:一是平台资质缺失,多数Dmz卡盟未获得游戏厂商官方授权,属于灰色地带运营;二是资金监管缺位,用户预付资金直接进入平台个人账户,无第三方担保机制;三是信息不透明,交易流程中虚拟商品来源、充值到账时间等关键信息全凭平台单方面告知。这些漏洞为骗局滋生提供了温床,使得“低价充值”沦为吸引用户入局的诱饵。

虚假充值与“钓鱼链接”骗局是Dmz卡盟最典型的诈骗手段。骗子通常以“限时折扣”“独家优惠”为噱头,诱导用户通过非官方渠道转账或点击不明链接。例如,某用户在Dmz卡盟看到“游戏充1000送500”的活动,被要求添加“客服QQ”私聊转账,随后收到一个“充值系统”链接,输入账号密码后不仅未到账,反而导致游戏账户被盗。此类骗局的共性在于:利用用户对“低价”的贪念,绕过平台正规交易流程,通过伪造支付页面、截取转账凭证等方式实施诈骗。更隐蔽的是,部分平台会先完成小额充值建立信任,待用户大额投入后立即失联,这种“杀熟式”诈骗往往让受害者防不胜防。

“资金盘”与“虚拟货币诈骗”则是Dmz卡盟的进阶骗局模式。部分平台会推出“充值返利”“发展下线分红”等传销式玩法,例如用户充值1000元可获得每日1%的返利,同时邀请好友充值还可获得额外佣金。初期平台会按时返利吸引更多资金流入,待资金池积累到一定规模后,运营方突然关闭平台卷款跑路。这类骗局常与虚拟货币结合,要求用户用USDT等加密货币充值,利用虚拟货币的匿名性逃避追踪。值得注意的是,Dmz卡盟的资金盘诈骗往往披着“区块链”“数字资产”等高科技外衣,普通用户难以辨别其与正规虚拟货币交易的本质区别,最终陷入“高收益”陷阱而血本无归。

针对Dmz卡盟的骗局,保护财产安全需从“识别-防御-维权”三环节构建防线。首先,强化平台资质核查是识别骗局的第一步。用户在选择虚拟商品平台时,应优先选择游戏厂商官方合作渠道或持有《增值电信业务经营许可证》的正规平台,对Dmz卡盟这类无备案信息、只通过社交软件推广的平台需保持高度警惕。正规平台通常会在官网公示工商信息、支付接口备案号,而诈骗平台往往信息模糊或频繁更换域名。

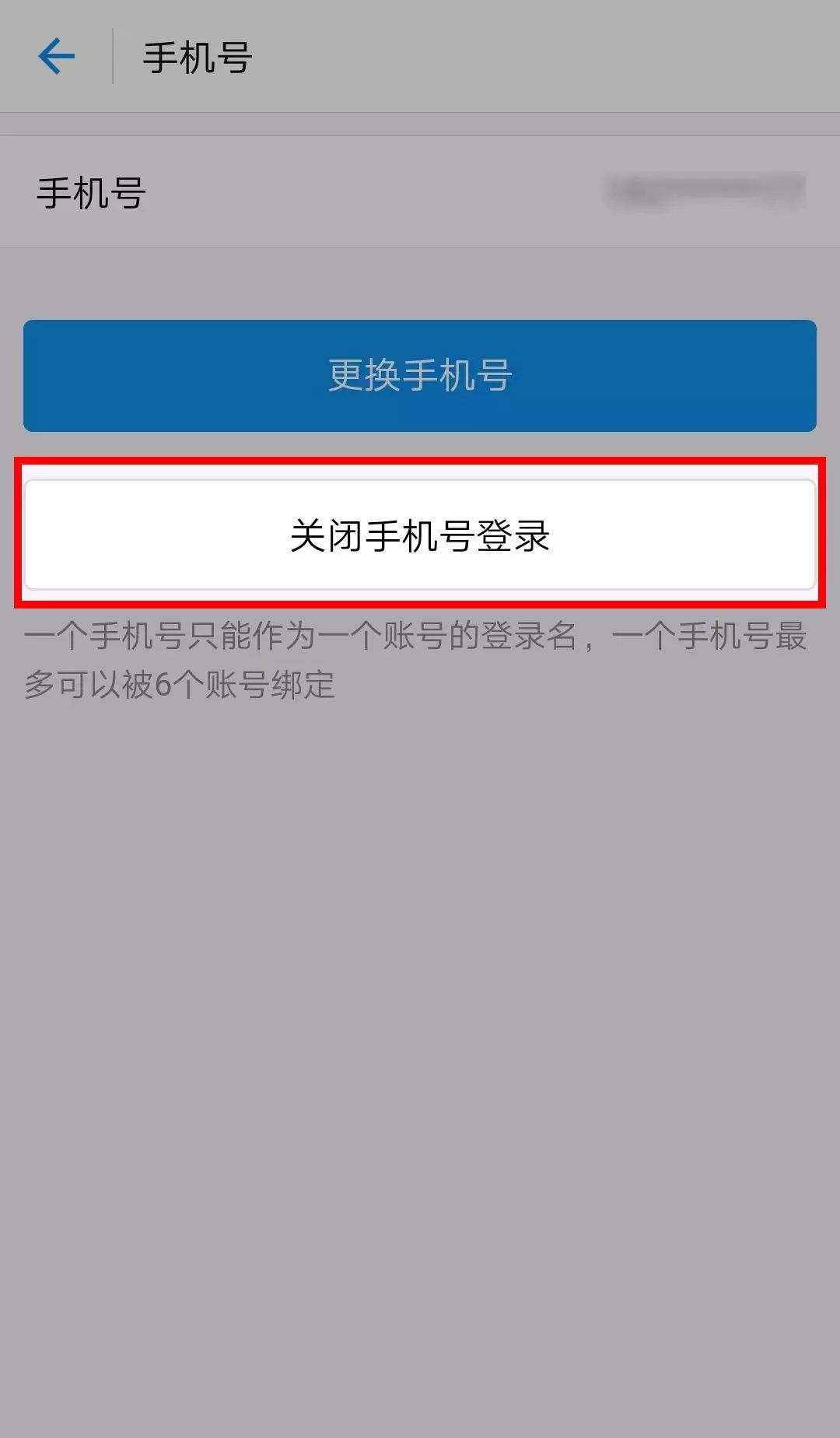

其次,规范交易流程是防御骗局的核心。务必通过平台官方渠道进行充值,拒绝任何“私下转账”“扫码支付”的要求。对“客服”发送的链接、二维码需仔细甄别,正规平台的充值页面通常为域名后缀为“.com”“.cn”的网址,且网址与官方平台一致,而非随机生成的短链接或陌生域名。同时,开启支付平台的“延迟到账”功能,为可能的纠纷预留维权时间;大额充值前可先用小额资金测试平台到账效率,降低一次性损失风险。

最后,建立证据留存与维权意识是止损的关键。交易过程中需保存好聊天记录、转账凭证、平台页面截图等证据,一旦发现被骗,立即向公安机关报案(可拨打110或通过“国家反诈中心”APP提交线索),同时向支付平台申请冻结转账。若涉及虚拟货币交易,可向网信部门举报,利用区块链浏览器追踪资金流向。值得注意的是,Dmz卡盟骗局中的受害者往往因“贪图小便宜”而羞于启齿,错失最佳维权时机,事实上,及时报警不仅有助于个人追回损失,更能形成对诈骗链条的打击。

Dmz卡盟骗局频发的背后,折射出虚拟商品交易领域“监管滞后”与“用户风险意识薄弱”的双重困境。随着数字经济的发展,虚拟商品交易规模持续扩大,但相关法律法规仍需完善,对灰色地带平台的监管力度亟待加强。对用户而言,虚拟世界的财产安全并非“空中楼阁”,而是建立在理性认知与主动防御之上。在“低价诱惑”与“便捷服务”的背后,永远需要保持一份“警惕心”——不轻信、不贪利、不违规,才能让虚拟商品交易回归其服务本质,而非成为骗局的温床。财产安全不仅是个人数字生活的“底线”,更是数字时代生存能力的重要体现,唯有将风险防范意识内化为行为习惯,才能在虚拟与现实的交织中守护好每一分血汗钱。