返利机器人卡盟并非传统意义上的电商平台,而是依托自动化脚本与数据库整合技术,实时抓取各大电商平台、支付工具及第三方优惠平台的折扣信息,通过即时推送、比价提醒等方式,帮助用户匹配最优购买路径的数字化工具。但这类工具宣称的“帮你省下大把银子”,究竟是精准的省钱利器,还是信息过载下的营销噱头?要回答这个问题,需深入拆解其运作逻辑、实际价值与潜在边界。

返利机器人卡盟的核心价值,本质是对“信息差”的极致压缩与效率优化。传统消费场景中,用户获取优惠信息依赖平台主动推送(如电商首页 banner)、手动比价(切换多个APP查历史低价)或社群分享(微信群、小红书笔记),存在滞后性、碎片化与操作成本高的问题。而返利机器人通过API接口直连电商平台数据库,同步实时库存、价格变动、优惠券库存等动态数据,甚至能抓取部分平台的“隐藏券”——即非公开渠道发放的定向优惠。例如,某品牌官方旗舰店的“店铺券”通常在首页展示,但机器人可能同步监测到“客服专属券”或“老客召回券”,这类券面额往往高于公开券,且叠加平台满减后,实际折扣可达3-5折。这种“信息穿透能力”,让用户无需耗费时间精力“蹲守优惠”,即可在决策瞬间锁定最优价格。

从应用场景看,返利机器人卡盟的价值在两类消费中尤为突出:一是高单价、低频次消费(如数码产品、家电、奢侈品),这类商品价格差异大,用户决策周期长,机器人提供的“历史价格曲线”功能能清晰展示商品近6个月的价格波动,避免用户在促销期“被套路”——比如某款手机在“618”期间标价“直降500元”,但实际原价已被临时上调300元,机器人会自动标注“近30日最低价”与“当前价差”,让用户理性判断优惠真实性。二是高频刚需消费(如日用品、美妆、食品),机器人可通过“价格预警”功能,在商品降至用户预设的心理价位时推送提醒,比如用户常买的洗发水日常价89元,设置“80元以下提醒”后,机器人会在平台发放“满80减15”券时即时通知,用户凑单后实际支付可低至64元,长期积累节省可观。

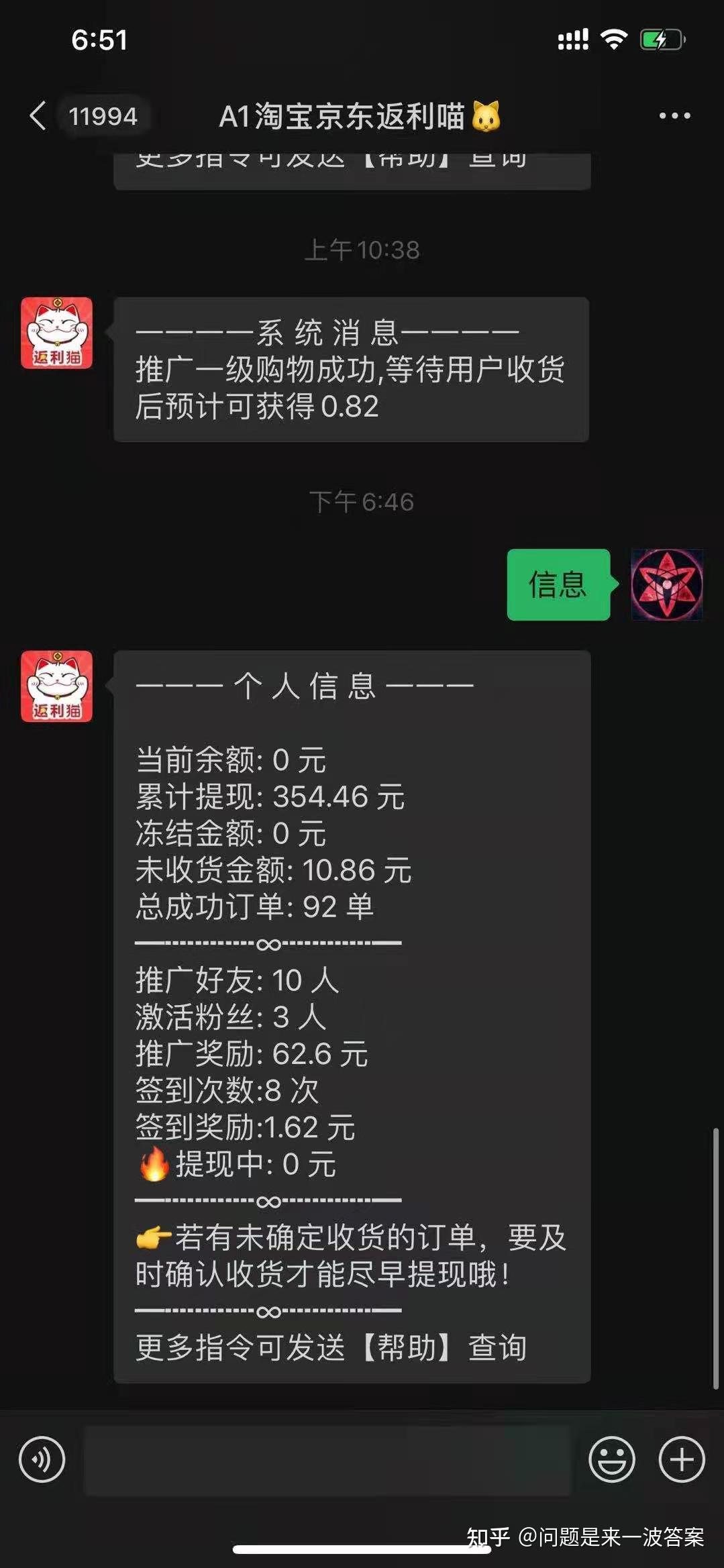

然而,返利机器人卡盟的“省钱”能力,并非没有边界,其效果高度依赖工具的“算法精度”与“平台合规性”。当前市场上的返利机器人卡盟质量参差不齐,部分工具为追求转化率,会优先推送“合作商家的溢价商品”——即商家先将商品原价提高20%,再通过机器人发放“30%优惠券”,表面折扣力度大,实际价格仍高于市场均价。这类“伪优惠”陷阱,本质是利用用户对“机器人推荐”的信任,实现“明降实涨”。此外,部分卡盟平台为吸引用户,宣称“高额返现”,实则要求用户先通过机器人链接跳转至电商平台下单,再等待“返现到账”,但返现周期长达数月,甚至以“未完成指定任务”(如签到、分享)为由拒绝发放,变相形成“资金池”风险。

更深层的挑战在于“隐私与安全”的平衡。返利机器人卡盟的核心功能之一,是同步用户的购物车数据、浏览记录与消费偏好,以实现“个性化优惠推荐”。这意味着用户需授权机器人访问电商账户,而部分平台的数据安全机制不完善,可能导致用户个人信息(如收货地址、手机号)泄露,甚至被用于精准诈骗——比如机器人根据用户近期浏览的“母婴用品”,推送“奶粉中奖”链接,诱导用户点击钓鱼网站。这类风险,让“省钱”的代价可能远超节省的金额。

那么,普通用户应如何理性使用返利机器人卡盟,最大化其价值的同时规避风险?关键在于建立“工具思维”而非“依赖思维”:首先,选择头部且合规的平台,优先考虑有明确数据来源标注(如“数据同步自天猫/京东官方API”)、用户评价透明(可查看晒单返现记录)的工具,避开“高额返现+无客服”的卡盟;其次,将机器人作为“比价辅助”而非“决策主导”,对于高单价商品,需结合机器人提供的历史价格与第三方比价平台(如慢慢买)综合判断,避免被单一数据误导;最后,保护隐私安全,尽量使用“小号”授权机器人,避免关联主账户的常用支付方式与实名信息,返现金额及时提现,避免在平台内长期留存。

返利机器人卡盟的出现,本质是消费数字化浪潮下的必然产物——它试图用技术手段打破信息壁垒,让用户从“被动接受优惠”转向“主动掌控价格”。但技术的中立性决定了,它既可能是“省钱利器”,也可能是“消费陷阱”。真正的“省大把银子”,从来不是工具的功劳,而是用户理性判断与工具精准算法的协同。当我们将返利机器人卡盟视为“消费导航仪”而非“自动驾驶仪”,在优惠的浪潮中保持清醒,才能既守住钱包,也选对所需。毕竟,最好的省钱,永远是“买对的”而非“买便宜的”。