在数字商品交易领域,“酸柠檬卡盟”凭借“超低价卡密”的标签吸引了不少用户,但“靠谱吗”的质疑始终伴随。卡密作为游戏点卡、软件激活码等数字商品的载体,其价格本应与成本、服务挂钩,而酸柠檬卡盟的低价策略背后,究竟是行业革新还是隐患滋生?要解答这个问题,必须深入拆解卡盟的运营逻辑、低价来源及用户风险,揭开“低价”与“靠谱”之间的真实关系。

卡盟与卡密:数字商品交易的灰色地带

卡盟,全称“卡密交易平台”,本质是连接上游供应商与下游用户的数字商品中介。卡密(卡片密码)作为虚拟商品的“钥匙”,涵盖游戏充值、软件会员、视频网站VIP等,具有高复用性、零物流成本的特点。理论上,正规卡密交易平台应通过官方授权渠道采购,确保每张卡密来源合法、可追溯。但现实中,大量卡盟以“低价”为突破口,游走在规则边缘——酸柠檬卡盟正是其中的典型代表。

用户对低价卡密的需求,本质是对“性价比”的追求。例如,一款官方售价100元的游戏月卡,在酸柠檬卡盟可能仅售30-50元,价差足以让人心动。然而,这种“低价”并非没有代价:数字商品的价值不仅在于密码本身,更在于其“有效性”和“安全性”。当价格远低于市场合理水平时,卡密的真实来源、使用风险便成为悬在用户头顶的“达摩克利斯之剑”。

低价卡密的真相:成本压缩下的“三重陷阱”

酸柠檬卡盟的低价策略,建立在压缩多重成本的基础上,而这些成本往往由用户隐性承担。拆解其运营模式,可发现三大核心陷阱:

其一,来源存疑的“灰色供应链”。低价卡密的主要来源包括:上游渠道违规流出的测试卡(仅限短期体验)、用户退款后二次销售的“回收卡”、通过技术手段破解的盗版卡,甚至部分平台与“黑产”合作,批量窃取正版卡密。例如,某热门手游的内部测试卡成本极低,但酸柠檬卡盟将其包装为“永久卡”售卖,用户使用后极易被游戏方检测并封号。

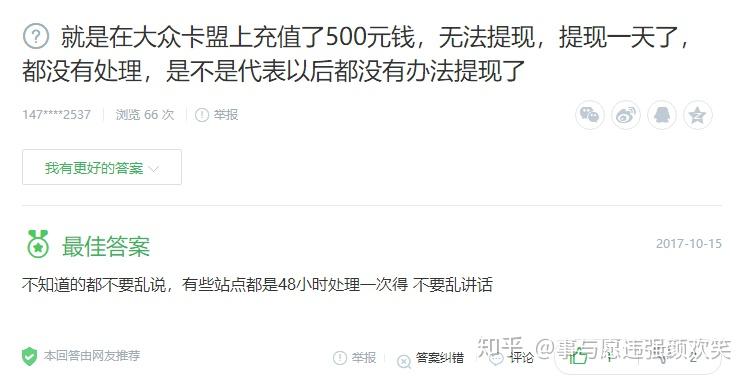

其二,服务缺失的“裸卖模式”。正规卡盟通常会提供卡密激活指导、售后保障等服务,而酸柠檬卡盟等低价平台往往以“自助购买、概不退换”为免责条款。用户遇到卡密失效、账号异常时,客服要么推诿拖延,直接失联。这种模式将服务成本彻底压缩,却将风险全部转嫁给用户。

其三,法律与安全风险的“定时炸弹”。销售盗版卡密本身涉嫌侵犯知识产权,根据《著作权法》,用户购买并使用盗版卡密可能面临民事赔偿;更严重的是,部分平台要求用户预付费用或提供个人信息,存在卷款跑路、信息泄露的风险。曾有用户反映,在酸柠檬卡盟购买卡密后,银行卡被盗刷,最终维权无门。

“靠谱”的核心:在低价与安全之间找平衡

判断酸柠檬卡盟是否“靠谱”,需回归“靠谱”的本质:卡密是否有效、个人信息是否安全、售后是否有保障。从行业现状看,低价卡盟在这三方面均存在明显短板,但并非所有低价平台都不可信——关键在于其能否打破“低价=低质”的恶性循环。

部分卡盟尝试通过“透明化”提升可信度:例如公开卡密来源(如与官方合作授权)、提供“卡密检测服务”(允许用户先激活后付款)、建立用户评价体系。但酸柠檬卡盟目前尚未展现出这类改进迹象,其宣传仍停留在“低价”“折扣”等表层信息,缺乏对用户核心关切的回应。

值得注意的是,数字商品交易的“靠谱性”与用户需求存在天然矛盾:正版渠道价格高昂,而低价平台风险丛生。这种矛盾背后,是行业长期缺乏统一标准和监管的产物。对于用户而言,完全规避低价卡盟并非理性选择,但必须建立“风险意识”——例如优先选择支持第三方担保交易的平台、不贪图远低于市场价的“超低价卡”、保留购买凭证以便维权。

行业趋势:从“价格战”到“价值战”的必然

随着数字版权保护力度加大和用户消费意识提升,卡盟行业正经历从“野蛮生长”到“规范发展”的转型。低价策略或许能短期吸引用户,但长期竞争的核心将是“服务与信任”。酸柠檬卡盟若想真正“靠谱”,必须放弃“以低价换流量”的短视思维,转而在供应链透明化、售后服务标准化、用户权益保障上下功夫。

对于用户而言,选择卡盟平台时需牢记:“靠谱”从来不是由价格定义,而是由平台能否提供“稳定、安全、合规”的服务决定。在数字商品消费领域,没有绝对的“低价陷阱”,也没有绝对的“安全天堂”,唯有在价格与价值之间找到平衡,才能避免因小失大。

酸柠檬卡盟的低价背后,是数字商品交易市场的供需矛盾与规则漏洞。用户在追求实惠时,更需擦亮双眼——靠谱的卡盟不应只看价格,更要看其能否提供稳定、安全、合法的服务。毕竟,数字消费的本质是信任,失去信任的低价,终将付出更大的隐性成本。