防沉迷隔日证卡盟的出现,本是国家政策与市场技术协同应对未成年人游戏沉迷的产物,但“真是孩子游戏的保护神吗?”这一疑问,直指其设计初衷与现实效能之间的深层张力。随着游戏产业的蓬勃发展和未成年人保护意识的提升,各类防沉迷机制层出不穷,而“隔日证卡盟”作为融合了身份认证与凭证管理的技术方案,是否真正筑牢了防护堤坝,仍需从技术逻辑、实践场景与生态协同三个维度审慎审视。

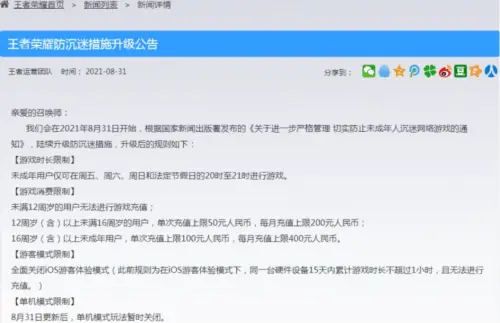

防沉迷隔日证卡盟的核心逻辑,在于通过“隔日验证”与“凭证联盟”构建双重防线。所谓“隔日证”,即要求用户每日完成身份核验后方可获得游戏时长凭证,理论上能有效阻断未成年人“通宵游戏”的可能性;“卡盟”则指代整合了身份验证、账号管理与时长分配功能的平台化系统,试图通过技术手段将分散的游戏账号、家长监管工具与企业责任串联成网。从设计初衷看,这一机制直击传统防沉迷系统的痛点:过去部分未成年人通过冒用成人身份、多账号切换等方式规避限制,而“隔日证卡盟”通过动态验证与凭证绑定,让每一次登录都需重新核验身份,理论上大幅提升了违规成本。政策制定者与技术提供者或许期待,这种“技术刚性”能成为保护孩子的“数字护盾”。

然而,理想化的设计在实际应用中却面临多重考验,首当其冲的是身份认证的技术漏洞与执行偏差。当前“隔日证”多依赖人脸识别等生物识别技术,但未成年人通过照片翻拍、AI换脸甚至借用成人身份信息等方式绕过验证的案例屡见不鲜。某游戏平台曾公开数据显示,其人脸识别核验通过率不足90%,意味着每10次尝试中就有1次可能存在冒用风险。更值得警惕的是“卡盟”自身的监管盲区——部分第三方平台打着“防沉迷认证”旗号,却提供“代验证”“租借账号”等灰色服务,反而成为未成年人规避限制的“帮凶”。当技术防线沦为“形式主义”,所谓的“保护神”便可能异化为“纸老虎”。

更深层的矛盾在于,防沉迷隔日证卡盟的效能,高度依赖家长监管的主动性与有效性,而现实中这一环节往往薄弱。按照政策要求,家长需通过“卡盟”绑定未成年人账号,设置时长限制与内容边界,但不少家长因工作繁忙、技术能力不足或对孩子的“妥协心态”,将认证权限随意交给孩子,甚至默认其使用成人身份信息。某调研机构显示,超60%的家长承认“曾为孩子代完成游戏身份认证”,这种“放任式监管”使得“隔日证”的技术优势荡然无存。此外,“卡盟”系统的操作复杂性与信息不透明也加剧了家长的监管负担:部分平台未清晰展示验证流程与数据使用规则,导致家长难以有效行使监管权,反而可能因“技术焦虑”选择放弃监管。

从更宏观的视角看,防沉迷隔日证卡盟的局限性,本质上是“技术防护”与“成长需求”失衡的体现。游戏沉迷的核心诱因,往往不在于游戏本身,而在于未成年人现实生活缺失——缺乏陪伴、社交匮乏、学业压力等。单纯依赖“隔日验证”与“时长限制”,如同“堵洪水”而非“疏河道”,无法从根本上引导孩子建立健康的游戏观。当“防沉迷”沦为“限时玩”,孩子可能转向更隐蔽的“私服”“外挂”等灰色地带,反而面临更大的安全风险。真正有效的保护,应是“疏堵结合”:在严格限制时长与内容的同时,通过丰富线下活动、加强亲子沟通、提升媒介素养,帮助孩子建立对游戏的理性认知。正如教育专家所言:“防沉迷机制是‘底线’,而非‘高线’,孩子的健康成长,终究需要家庭、学校与社会共同托举。”

防沉迷隔日证卡盟的“保护神”属性,取决于其能否从“技术工具”升维为“生态枢纽”。一方面,技术层面需持续迭代:引入多模态生物识别(如活体检测+声纹验证)、建立跨平台账号黑名单、强化“卡盟”平台的合规审查,从源头压缩规避空间;另一方面,需构建“政府-企业-家庭-学校”协同机制:明确企业主体责任,要求“卡盟”数据接入监管平台;推动家长数字素养教育,让监管从“被动应付”转向“主动参与”;学校则需通过游戏设计课程、户外活动拓展等,填补孩子的现实需求。唯有当技术防线与人文关怀形成合力,“隔日证卡盟”才能真正成为守护孩子健康成长的“数字卫士”,而非流于形式的“技术摆设”。

归根结底,防沉迷隔日证卡盟的价值,不在于其技术本身多么先进,而在于能否真正回应“如何让孩子远离沉迷”这一社会命题。它既不是万能的“保护神”,也不是无用的“绊脚石”,而是一面镜子——照见技术治理的边界,也映照出成人世界的责任。当我们在讨论“隔日证卡盟”是否有效时,或许更应反思:我们是否为孩子提供了足够丰富的现实世界?是否教会了他们如何在数字时代保持自律?唯有回归这些根本问题,“保护神”才不会成为一个空洞的标签,而是真正成为孩子成长路上的坚实后盾。