游戏沉迷已成为数字时代不容忽视的社会议题,尤其对青少年群体而言,过度投入虚拟世界不仅影响学业与身心健康,更可能扭曲价值观。传统防沉迷系统多以“一刀切”的时间限制为核心,却难以精准区分“合理娱乐”与“病态沉迷”,反而催生账号共享、破解工具等灰色产业链。在此背景下,“隔夜料子防沉迷卡盟”作为技术驱动的创新解决方案,正通过精准识别、动态干预与人性化引导,重新定义游戏沉迷的应对逻辑,让防沉迷从“被动限制”走向“主动管理”。

游戏沉迷:被低估的“数字成瘾”困境

中国互联网络信息中心数据显示,截至2023年,我国网民规模达10.79亿,其中青少年网民占比超26%,而青少年游戏用户中,每周游戏时长超过20小时的占比达31.2%。这种过度沉迷背后,是生理与心理的双重风险:长期久坐导致的视力下降、脊柱变形,虚拟社交挤压现实人际交往能力,甚至引发焦虑、抑郁等心理问题。更值得警惕的是,部分游戏通过“氪金抽卡”“等级竞赛”等机制设计,利用多巴胺反馈机制强化用户依赖,形成“玩-充值-再玩”的恶性循环。传统防沉迷手段虽能限制时长,却无法解决“沉迷本质”——即用户对游戏的心理依赖与行为失控,这恰恰是“隔夜料子防沉迷卡盟”试图突破的核心痛点。

传统防沉迷的“三重失灵”:为何限制无效?

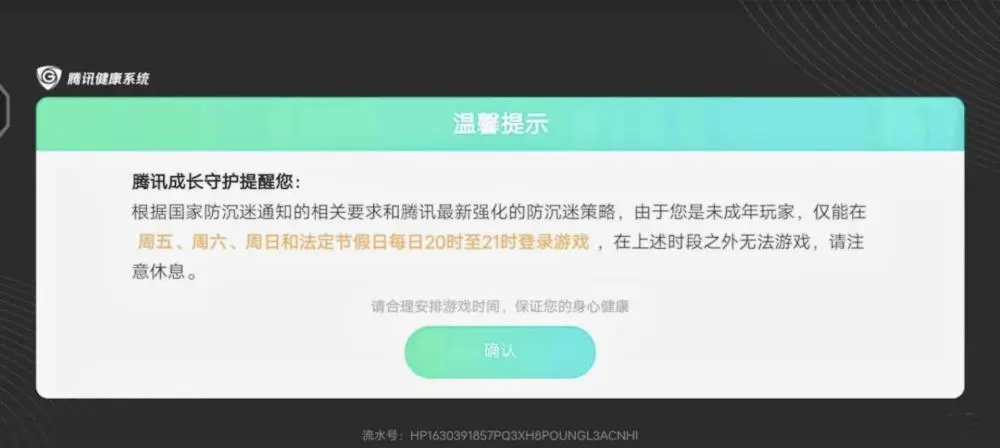

现有防沉迷系统的局限性,集中体现在技术滞后、模式僵化与生态割裂三个方面。技术上,多数系统依赖用户主动认证,未成年人冒用成年人身份信息的现象屡见不鲜,“防沉迷卡盟”甚至成为贩卖虚假认证渠道的灰色市场;模式上,“一刀切”的时长限制忽视了个体差异——对自制力较强的用户而言,过度限制可能引发逆反心理,而对真正沉迷者,简单的断网反而会刺激其寻找绕过途径;生态上,游戏厂商、家长、学校三方缺乏有效联动,防沉迷沦为“单点作战”,难以形成持续干预机制。这些漏洞导致传统防沉迷陷入“越限制越沉迷”的怪圈,而“隔夜料子防沉迷卡盟”的诞生,正是为了破解这一困局。

隔夜料子防沉迷卡盟:技术重构防沉迷逻辑

“隔夜料子防沉迷卡盟”并非简单的“时间管理工具”,而是以AI行为分析为核心、整合多方资源的动态防沉迷服务平台。其核心优势在于“精准识别”与“柔性干预”的平衡:通过采集用户游戏行为数据(如操作频率、登录时段、消费模式、社交互动等),构建多维度沉迷风险评估模型,能够区分“休闲玩家”“潜在沉迷者”与“重度沉迷者”,并匹配差异化策略。例如,对潜在沉迷者,系统会推送“健康游戏提示”与替代性活动推荐;对重度沉迷者,则联动家长端APP触发预警,并引导其接受心理疏导。这种“数据驱动+场景化干预”的模式,彻底改变了传统防沉迷“粗放式管理”的弊端,让防沉迷真正“对症下药”。

三方协同:构建“防沉迷共同体”

“隔夜料子防沉迷卡盟”的独特价值,在于其打破了单一主体的局限,构建了“家长-玩家-厂商”三方协同的生态闭环。家长端可通过平台实时查看孩子的游戏行为报告(如时长分布、消费记录、社交对象),设置“弹性规则”(如周末可延长1小时,但需完成作业后解锁),并接收系统推送的“沉迷风险提醒”;玩家端则能获得个性化的“游戏健康度评分”,通过参与“线下运动打卡”“公益任务”等活动兑换游戏时长奖励,将“被动限制”转化为“主动成长”;对游戏厂商而言,平台提供的数据反哺能力,可帮助其优化游戏设计——例如减少“诱导充值”机制,增加“防沉迷提醒”频次,从而履行社会责任的同时提升用户粘性。这种协同机制,让防沉迷从“对抗性管控”变为“共建性引导”。

从“限制”到“赋能”:防沉迷的终极价值

真正的防沉迷,不应是“禁止游戏”,而是“健康游戏”。“隔夜料子防沉迷卡盟”的创新之处,正在于它将技术工具与人文关怀结合,通过数据可视化让用户直观认知自己的游戏行为,通过正向激励引导用户建立自主管理能力。例如,平台针对青少年设计的“游戏成长体系”,将现实中的运动、学习、社交与游戏内的“成就系统”挂钩,让孩子在虚拟世界中获得的价值感,能延伸到现实生活中。这种“疏堵结合”的思路,不仅解决了沉迷问题,更培养了用户的数字素养——在享受游戏乐趣的同时,保持对虚拟世界的清醒认知与理性控制。

结语:技术向善,守护数字时代的成长边界

游戏沉迷的本质,是数字时代个体与技术的失衡。“隔夜料子防沉迷卡盟”的出现,证明了技术并非沉迷的“帮凶”,而可以是“解药”。它通过精准识别、动态干预与生态协同,让防沉迷从“被动限制”升级为“主动赋能”,为青少年构建了一道“数字防火墙”。但技术只是手段,真正的解决方案,仍需家庭、学校、行业与社会的共同努力——唯有将防沉迷融入教育理念、游戏设计与数字生活,才能让游戏回归“娱乐”本质,让每一个年轻人在虚拟与现实之间,找到健康的平衡点。