在QQ空间的私密日记里,每一句“赞”都是无声的回应——它可能是朋友对你生活点滴的肯定,是对你情绪共鸣的回响,甚至是你在社交圈存在感的量化体现。当用户开始思考“如何在QQ空间为日记刷赞”时,本质上是在探寻如何让这份情感表达获得更广泛的连接,而非单纯追求冰冷的数字。真正的“刷赞”技巧,从来不是对平台规则的挑战,而是对社交心理与内容价值的深度把握。

QQ空间日记的点赞,从来不是孤立的行为。它承载着用户对“被看见”的渴望,也暗合社交媒体的互动逻辑。不同于朋友圈的半公开,QQ空间日记的“分组可见”功能让用户在“分享”与“隐私”间找到平衡,而点赞则成为这种平衡下的情感锚点——当一篇日记获得超过预期的点赞,发布者会感受到“我的故事被认真倾听”,而点赞者也在“认同”中完成了社交货币的流通。这种双向价值,决定了“为日记刷赞”的核心目标:不是制造虚假繁荣,而是让优质内容触达真正能产生共鸣的人。

理解了点赞的社交价值后,我们需要拆解“如何有效提升日记点赞”的底层逻辑。这本质上是“内容创作-用户触达-互动引导”的三重博弈。内容是起点,没有情感共鸣的日记,再多的“刷赞”技巧也只是空中楼阁。比如,记录一次独自旅行的日记,若只罗列景点名称,点赞寥寥;但若加入“在凌晨的便利店遇到一位和奶奶视频的女孩,突然懂了‘故乡’的重量”这样的细节,便能在瞬间击中人心。优质内容需要“钩子”——可以是具体的场景、反常识的观点,或是留白的提问,让读者忍不住在评论区接一句“我也是这样”。

用户触达则是关键一环。QQ空间的算法逻辑中,“互动权重”直接影响内容的曝光范围。一篇新发布的日记,若能在初始阶段获得少量精准点赞(如好友列表中常互动的伙伴),会被判定为“优质内容”,从而推荐给更多潜在受众。这就需要“精准触达策略”:一是利用“分组可见”功能,将特定日记推送给可能产生共鸣的群体(比如“摄影爱好者”分组可见的旅行日记,比“公开”更易获得同行点赞);二是结合QQ空间的“动态提醒”,在好友活跃时段发布日记——比如深夜情感日记适合23点后发布,而生活分享类日记可在周末上午推送,此时用户刷空间的频率更高。

互动引导则是将“浏览者”转化为“点赞者”的临门一脚。很多用户并非不愿点赞,而是“忘了点”或“不知道该点什么”。此时,在日记中埋下“互动开关”至关重要:比如在结尾提问“你们有没有一个瞬间,突然觉得长大很难?评论区告诉我”,或主动@一位相关好友(“@小A,你说我们上次去的那家面馆,是不是比这家还香?”)。这种“被需要”的参与感,会激发用户的点赞欲。此外,对早期点赞者的及时回复(“谢谢你懂我这句话!”)能形成正向反馈,让他们更愿意成为你日记的“点赞常客”。

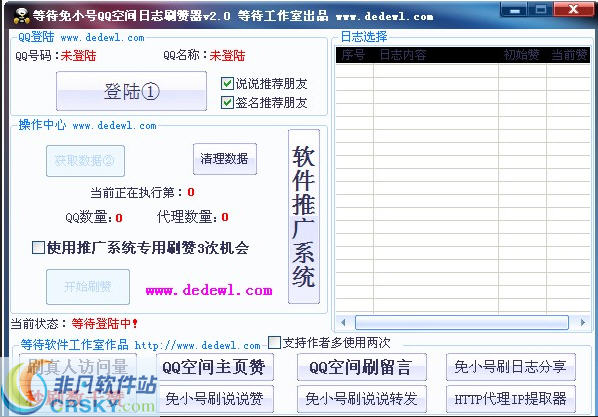

当然,谈及“刷赞”时,必须警惕误区与风险。部分用户试图通过第三方“刷赞软件”或“机器人账号”快速提升数字,这看似捷径,实则隐患重重。QQ空间的反作弊系统对异常行为高度敏感,一旦被判定为“虚假互动”,轻则限流(日记无法正常曝光),重则账号降权甚至封禁。更重要的是,虚假点赞是对社交关系的透支——当好友发现你的日记充斥着陌生ID的点赞,不仅会质疑内容的真实性,更会削弱对你的信任。真正的社交影响力,从来不是点赞数字的堆砌,而是“点赞者”与“被赞者”之间的情感联结。

从趋势来看,社交媒体的“去泡沫化”已成定局,用户对“真实互动”的需求远超“虚假数据”。QQ空间近年来也在优化算法,更倾向于推荐“高停留时长+强评论互动”的内容,而非单纯依赖点赞数。这意味着,未来的“日记点赞增长”,必然从“技巧导向”转向“价值导向”——与其花费心思“刷赞”,不如打磨内容:用细节替代口号,用真诚替代套路,让每一篇日记都成为与好友“隔空对话”的载体。

归根结底,“如何在QQ空间为日记刷赞”这个问题的答案,藏在每一次敲击键盘时的真诚里。当你的日记能让读者在某个瞬间想起自己的故事,能让TA在评论区写下“我也是这样”,能让TA在下次见面时笑着说“你上次写的那篇,我看了好几遍”——这些真实的回应,比任何“刷赞”技巧都更有价值。毕竟,社交的本质不是被看见,而是被懂得;而点赞,不过是“懂得”的具象化表达。