在QQ空间的社交生态里,20个赞从来不是简单的数字游戏,它像一面镜子,映照出内容的穿透力与人际连接的温度。想要在信息流中自然收获这20个认可,需要跳出“刷取”的短视思维,转而构建一套从内容创作到互动运营的系统方法。真正的20个赞,是优质内容与精准互动共同作用的结果,它考验的不仅是技巧,更是对社交心理和平台规则的深度理解。

内容创作是获得QQ空间点赞的基石。QQ空间的用户群体以年轻人为核心,他们偏爱“有情绪、有故事、有共鸣”的表达。一篇普通的“今天天气真好”很难获得关注,但配上校园一角的光影,配文“那年夏天,阳光刚好照在教室窗外的榕树上,连风都在说悄悄话”,却能瞬间唤醒同龄人的集体记忆。图片或视频的质量至关重要,手机拍摄的九宫格照片需注意构图与光线,避免过度滤镜;15秒的短视频最好有明确的节奏感,比如用“转场+字幕+背景音乐”的组合,让内容更具视觉冲击力。文字表达则要“短而精”,避免长篇大论,多用问句或感叹句引发互动,比如“你们有没有过这种经历:明明很困,却舍不得放下手机?”——这种开放式提问,往往能激发评论欲,而评论区的活跃又会反过来提升点赞量。

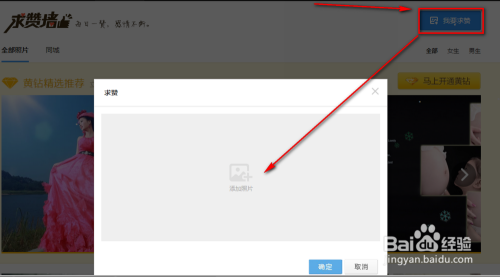

互动技巧是放大内容传播的催化剂。QQ空间的算法推荐机制中,“互动权重”是核心指标之一,一条动态的评论、转发量越高,被更多用户看到的概率就越大。想要获得20个赞,首先要主动成为“互动发起者”。比如在好友的动态下留下真诚的评论,而不是简单的“赞”,具体到“你拍的这张日落照片,云层的层次感绝了!是用什么修图App呀?”这样的评论更容易引发对方回复,形成“你来我往”的互动闭环。其次,要学会“蹭热点”但“不硬蹭”。结合QQ空间的热搜话题或节日节点,创作相关内容,比如国庆节发布“我和我的家乡”主题vlog,既符合节日氛围,又能蹭上平台流量池。此外,“@好友”功能是精准互动的利器,在分享与好友相关的内容时(比如共同参加的活动、对方推荐的歌单),@对方不仅能提升内容的针对性,还能借助好友的社交圈实现二次传播。

账号形象的优化是长期获得点赞的隐形加分项。QQ空间的个人主页相当于“线上名片”,头像、签名、标签等元素共同构成了用户的第一印象。头像建议选择清晰、有辨识度的照片,可以是个人生活照(避免过度美颜)或个性插画,避免使用风景、网图等缺乏辨识度的图片;签名栏可以写一句能体现个人风格的话,比如“记录生活里的微小确幸”,让好友快速了解你的内容偏好;标签则要精准定位兴趣圈层,比如“摄影爱好者”“读书分享”“职场新人”,算法会根据标签将你的内容推荐给有相似兴趣的用户。当账号形象变得鲜明且垂直,用户对你的内容产生“预期”,点赞自然会水到渠成。

理解QQ空间的平台规则与用户行为趋势,是避免“无效努力”的关键。近年来,QQ空间从早期的“日志说说”向“短视频+兴趣社群”转型,算法推荐机制愈发成熟,纯文字内容的曝光量逐渐下降,而短视频、图文结合的内容更易获得流量。数据显示,带有“故事性开头”的短视频完播率比普通视频高30%,比如用“你敢信吗?我竟然在大学食堂遇到了……”作为开头,能迅速抓住用户注意力。同时,用户对“真实感”的需求也在提升,过度摆拍、虚假人设的内容容易引发反感,而“不完美但有温度”的内容更易引发共鸣,比如分享一次失败的烘焙经历,配文“虽然烤焦了,但室友说这是“焦糖味”的温柔”,这种接地气的表达反而能收获更多点赞。

当然,获得20个赞的过程中,需要警惕“唯数据论”的误区。点赞的本质是情感连接,为了追求点赞而刻意迎合、甚至使用违规软件刷赞,不仅可能被平台限流,更会消耗社交信任。真正可持续的点赞增长,源于“利他思维”——你的内容是否为用户提供了价值?是情绪价值(搞笑、治愈)、实用价值(攻略、干货)还是社交价值(引发讨论、展示自我)?当内容真正“利他”,用户才会主动点赞,这种认可才具有社交意义。

20个赞的终点不是数字的堆砌,而是让每一份分享都找到共鸣的回响。当内容成为连接的桥梁,互动成为真诚的对话,那些点赞便会如约而至,成为社交里最温暖的注脚。在QQ空间的数字花园里,与其追逐飘渺的点赞数,不如深耕内容土壤,用心培育每一次表达——毕竟,被20个人看见并认可的感觉,远比20个冰冷的数字更动人。