刷赞服务在社交媒体生态中早已不是新鲜事物,无论是电商卖家追求商品好评率,还是个人用户渴望提升社交影响力,都催生了大量以“快速涨赞”“人工刷量”为噱头的灰色产业。然而,这些服务的提供者往往隐藏在虚拟身份背后,其QQ号码作为核心联系方式,既是用户接触服务的入口,也是风险传播的源头。如何安全有效地识别这些刷赞服务提供者的QQ号码,避免账号被封禁、信息泄露甚至财产损失,已成为每个社交媒体参与者必须掌握的“数字生存技能”。

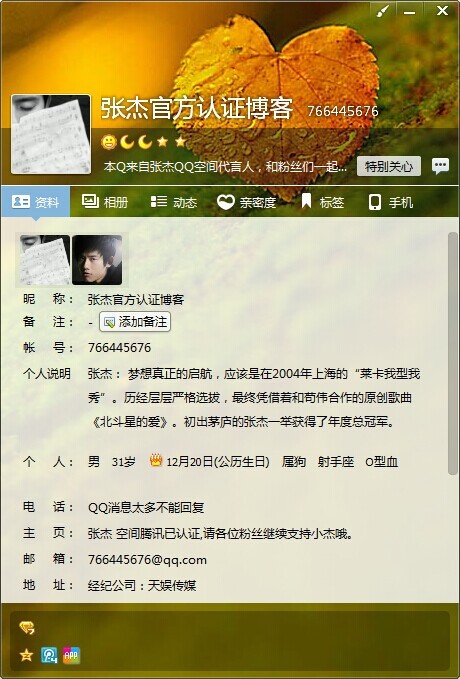

刷赞服务的运作模式决定了其QQ号码必然具备可识别的特征。这类服务通常以“中介”形式存在,上游对接“刷手资源池”,下游对接需求用户,而QQ凭借其低门槛、强私密性、群组功能丰富等优势,成为他们串联资源、沟通业务的核心工具。观察发现,刷赞服务提供者的QQ号往往存在“三低”特征:一是低活跃度,个人主页动态常年停滞,或仅有零星转发,缺乏真实社交痕迹;二是低社交关联,好友数量极少且多为陌生账号,不存在共同群组或真实社交圈;三是低信息密度,个人简介模糊,常使用“专业刷赞”“全网最低价”“24小时在线”等模板化话术,甚至刻意隐藏年龄、地区等基础信息。这些特征并非偶然,而是其规避平台监管、降低风险暴露的必然选择。

更深层的识别逻辑,在于理解刷赞服务提供者的“流量池思维”。他们通常会批量注册QQ号,构建“号池”用于不同业务的引流。这些号码可能具备集群化特征:例如,前缀或后缀存在规律(如“zans888”“kf99刷赞”),或大量使用相同头像、个性签名;在群聊中,这类号码往往频繁发送广告信息,且群成员构成高度相似,多为“刷手代理”或潜在客户。此外,他们的沟通方式也充满“风险信号”:初次接触时过度承诺效果(如“100%真实IP”“永不掉赞”),要求用户提前支付定金,或诱导点击不明链接、下载非官方软件——这些行为背后,往往是账号盗取、木马植入或诈骗陷阱。

识别过程中,还需警惕“伪装型”QQ号。部分提供者会刻意模仿普通用户,例如发布日常动态、加入兴趣群组,甚至绑定微信等社交账号以增强可信度。但仔细观察仍能发现破绽:其动态内容多为转发段子或无关图片,与“刷赞”业务毫无关联;在群聊中,一旦涉及具体服务,便会切换到官方话术,或引导私聊“详谈”。这类号码的“双面性”特征尤为危险,用户需通过交叉验证(如查看其历史互动是否真实、是否存在其他违规记录)来甄别。例如,若一个声称“兼职刷手”的QQ号,同时频繁在多个群组发布“承接刷赞业务”信息,其真实身份便呼之欲出。

安全识别的核心,在于建立“风险预判”思维。用户在与疑似刷赞服务提供者接触时,应主动验证其QQ号的“可信度指标”。例如,查看其注册时长——新注册(尤其是近半年内)的账号风险更高;检查其社交关联——是否有共同好友、是否参与过真实群组互动;观察其交易话术——是否要求使用非官方平台支付、是否拒绝签订简单协议。这些细节虽小,却能有效过滤掉大部分高风险提供者。此外,还可借助第三方工具(如QQ号查询平台)辅助判断,但需注意选择正规渠道,避免二次泄露信息。

从行业趋势看,随着平台算法升级和监管趋严,刷赞服务提供者的生存空间被不断压缩,其QQ号的“隐蔽性”也在发生变化。一方面,部分提供者转向更私密的联系方式(如Telegram、 Discord),但仍会保留QQ作为引流入口;另一方面,为规避风险,他们开始使用“虚拟号”“小号”矩阵,单个号码的使用周期缩短,增加了识别难度。这意味着用户不能仅依赖单一特征判断,而需形成“动态识别”能力:关注其行为模式的变化(如突然频繁更换头像、修改签名),对“短期活跃、长期沉寂”的号码保持警惕。

归根结底,安全识别刷赞服务提供者的QQ号码,不仅是对个人账号的保护,更是对数字生态健康秩序的维护。在流量至上的互联网环境中,虚假数据不仅扭曲了真实的社交价值,更助长了灰色产业的滋生。用户需清醒认识到:任何“快速涨赞”的背后,都潜藏着规则风险与安全代价。主动学习识别方法、建立风险意识,拒绝“走捷径”的诱惑,才是应对刷赞服务的根本之道。而对于平台方而言,通过技术手段封禁违规QQ号、加强用户教育,与用户共同构建“清朗网络空间”,才是长久之计。