在内容创作者的语境里,“点赞”早已超越简单的数字符号,它是算法推荐的通行证,是用户粘性的晴雨表,更是商业价值的度量衡。当“如何快速刷点赞以提升互动”成为创作者绕不开的命题时,我们需要先剥离“刷”字背后的浮躁认知——真正的快速,从来不是对规则的僭越,而是对内容价值与用户需求的深度解构。

很多人将“快速刷点赞”等同于技术层面的“数据造假”,却忽略了平台算法对“虚假互动”的精准识别能力。当前主流内容平台已构建起包括行为轨迹分析、内容质量评估、用户画像匹配在内的多维度风控体系,异常点赞、刷量行为不仅会导致限流、封号,更会让创作者陷入“数据依赖症”——当内容脱离真实用户需求,即便短期内获得高赞,也难以沉淀有效互动。事实上,平台算法的核心逻辑始终是“优质内容优先”,而“快速刷点赞”的本质,应该是通过优化内容与运营策略,让优质内容被算法更快识别、被用户更主动认可。

影响点赞速度的核心变量,本质上是“内容价值”与“用户触达”的乘积。从选题维度看,“情绪共鸣”是快速点燃点赞的引线:无论是引发集体记忆的怀旧内容,还是戳中痛点的吐槽文案,当用户情绪被激活,点赞行为便从“被动浏览”转化为“主动表达”。以抖音上“爷青回”系列内容为例,通过经典影视片段+情感文案的组合,往往能在24小时内收获百万点赞,其核心就在于精准捕捉了30-50岁用户群体的集体情感需求。从形式维度看,“信息增量”是提升点赞效率的关键——用户在碎片化时代更愿意为“有用”的内容埋单,比如一篇“3步搞定Excel数据透视表”的教程,或一条“新手必看的5款性价比护肤单品”的测评,其点赞率往往高于泛娱乐内容,因为用户通过点赞完成了对“实用信息”的收藏与认同。

具体到“如何快速刷点赞以提升互动”,可以从“内容-发布-互动”三个环节设计闭环。内容层面,采用“黄金3秒+钩子设计”:短视频前3秒需抛出冲突或悬念,如“90%的人都不知道的这个技巧”;图文笔记则用“数据前置”吸引眼球,比如“实测3天涨粉1万,我只做了这3件事”。标题中加入“疑问词”“数字词”“情绪词”组合,如“为什么你总是存不下钱?3个反常识习惯帮你逆袭”,能显著提升点击率,而点击率是点赞率的基础——数据显示,点击率每提升10%,后续点赞转化率平均增加7%。发布环节需锚定用户活跃时段,根据新抖、灰豚数据等工具分析目标群体的碎片化阅读习惯,例如职场类内容在工作日早8点、午12点、晚8点发布,互动率可提升40%。互动设计上,通过“提问式结尾”引导用户参与,如“你遇到过类似情况吗?评论区告诉我”,或设置“点赞+收藏”双重激励——数据显示,同时引导点赞和收藏的内容,单条互动量能提升25%,因为收藏行为往往伴随点赞,两者形成互补效应。

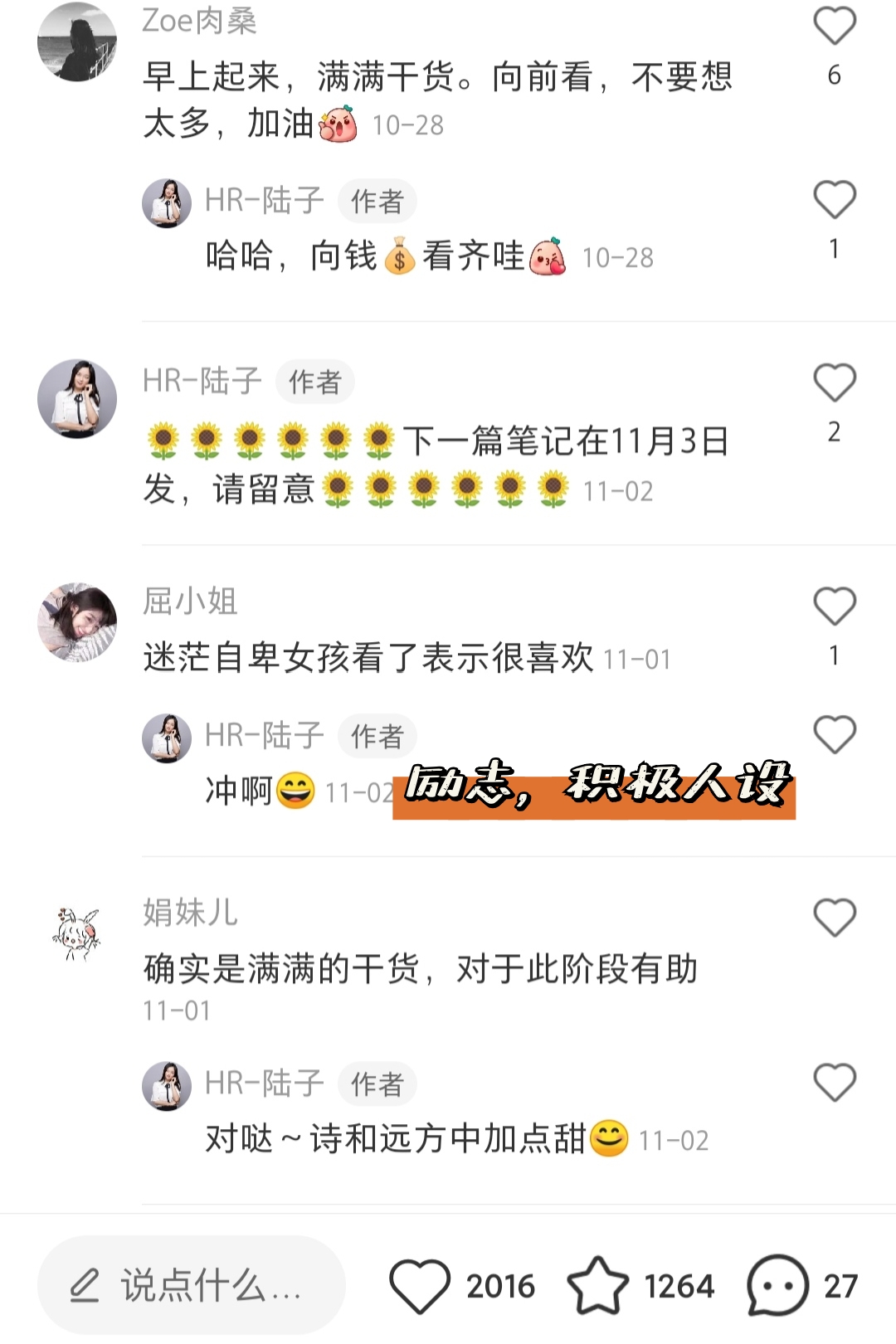

值得注意的是,“快速刷点赞”的策略需结合平台特性动态调整。在小红书,“场景化种草”比硬广更易获赞,比如一篇“适合小户型的5个收纳神器”笔记,通过真实场景展示+产品细节对比,能让用户产生“这就是我需要的”代入感,从而主动点赞;在微信公众号,“深度观点”更容易引发转发与点赞,当文章提出“职场内卷的本质是效率竞赛”等颠覆性观点时,用户的认同感会转化为点赞行为,而转发带来的二次曝光又会反向推动点赞量增长。这种“平台适配性”要求创作者不能盲目套用方法论,而需深入理解不同平台的用户属性与内容调性。

随着AIGC技术的发展,“快速刷点赞”的策略正在从“人工驱动”转向“智能协同”。例如,通过AI分析爆款内容的标题关键词、情绪色彩、结构模板,生成更符合算法偏好的内容框架;利用智能工具监测实时热点,将热点与自身领域结合,实现“借势快速起量”。但技术始终是辅助,2024年平台算法已更侧重“互动深度”——点赞、评论、转发的组合权重高于单一点赞数据,这意味着“快速刷点赞”的内涵正在从“追求数字”转向“构建互动生态”。例如,一条视频获得1万点赞但仅有50条评论,与5000点赞+500条评论相比,后者会被算法判定为“更优质内容”,因为评论代表了用户的深度参与,而深度参与才是平台生态的核心价值。

归根结底,“如何快速刷点赞以提升互动”的本质,是创作者对“内容价值”与“用户价值”的双重回归。当创作者将“快速”的诉求转化为“精准满足用户需求”的行动,将“点赞”的目标升维为“构建深度连接”的追求,数据便会成为自然的结果。在内容同质化加剧的今天,唯有放弃“走捷径”的浮躁,深耕内容本质,才能让每一次点赞都成为用户与创作者之间的真实共鸣,让互动真正成为内容生长的土壤。