在社交媒体的传播逻辑中,点赞是最直观的互动信号,也是内容价值的外显指标。然而,当“如何操作刷赞平台的点赞”成为部分用户的搜索热词时,一种试图通过技术手段 shortcut 内容价值的行为正在悄然蔓延——刷赞平台通过模拟真实用户行为、绕过平台检测机制,为账号快速积累点赞数据,但这种看似高效的“捷径”,实则暗藏多重风险与价值陷阱。

刷赞平台操作的核心逻辑,本质是对平台互动机制的扭曲利用。从技术实现层面看,当前主流刷赞方式主要分为三类:一是“模拟点击式”,通过脚本程序批量注册虚拟账号,在短时间内对目标内容进行集中点赞,制造“流量假象”;二是“接口调用式”,利用平台API漏洞或第三方接口,直接向服务器发送虚假点赞指令,绕过用户真实操作流程;三是“真人众包式”,通过低价雇佣“水军”在多个设备上手动点赞,试图用真实用户行为掩盖数据异常。这些操作看似“高效”,却完全背离了平台设计点赞机制的初衷——通过真实用户的情感共鸣反馈内容质量。

为什么用户会执着于“如何操作刷赞平台的点赞”?深层原因在于对“数据价值”的误解。在流量经济的驱动下,点赞数被错误等同于内容影响力,甚至成为商业变现的直接依据。例如,部分自媒体账号将点赞量作为广告报价的核心参数,商家则通过高赞数据判断合作价值,这种“数据崇拜”催生了刷赞需求。然而,虚假点赞无法沉淀为真实影响力,没有用户停留、评论、转发的“点赞数据”,不过是数字泡沫——当平台算法逐渐识别异常行为(如点赞量与阅读量严重失衡、点赞用户无历史互动记录等),这些数据不仅无法带来流量倾斜,反而可能导致账号被限流或封禁。

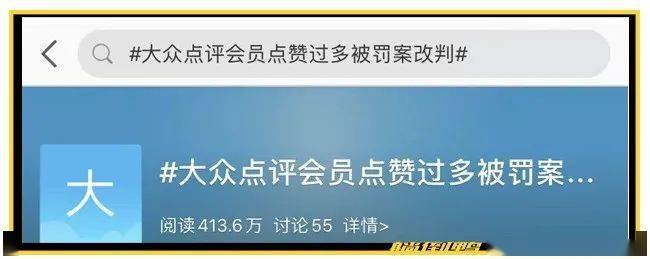

更值得警惕的是,刷赞操作本身存在显著的安全风险。一方面,多数刷赞平台要求用户提供账号密码、支付信息等敏感数据,这些信息可能被用于恶意扣费、盗号甚至数据贩卖;另一方面,部分刷赞工具植入木马程序,导致用户设备沦为“流量傀儡”,在不知情的情况下参与刷赞,进一步扩大违规风险。从平台规则看,微信、微博、抖音等主流社交平台均明确禁止“刷量行为”,并已建立多维风控体系:通过用户行为轨迹分析(如点赞时间间隔、设备指纹识别)、数据异常检测模型(如点赞增长率突刺)、人工举报机制等,对刷赞行为进行精准打击。一旦被判定违规,轻则删除虚假数据、限制功能,重则永久封禁账号,得不偿失。

那么,是否存在“合规且高效”的点赞获取方式?答案是肯定的,关键在于回归内容本质与用户需求。真实的点赞源于内容与用户的深度共鸣,而非技术操作的数字游戏。例如,在内容创作中,精准定位目标人群(如通过用户画像分析兴趣标签)、优化内容形式(如短视频前3秒的黄金吸引力设置)、设计互动引导话术(如“你觉得这个观点对吗?评论区聊聊”),都能显著提升自然点赞率。同时,善用平台官方流量工具(如DOU+加热、微博粉丝通)进行精准投放,虽然需要一定成本,但能确保触达真实潜在用户,实现“点赞-关注-转化”的良性循环。对于商业账号而言,建立私域流量池(如社群、会员体系),通过定期互动、专属福利培养用户粘性,获得的点赞不仅真实,更能转化为持续的商业价值。

长远来看,随着平台算法的迭代升级和监管政策的趋严,“刷赞操作”的生存空间将越来越小。2023年以来,某短视频平台已通过AI模型识别超500万条异常点赞数据,并处罚违规账号超百万;某社交平台则上线“点赞真实性检测”功能,可追溯点赞用户的互动历史。这些举措表明,虚假流量终将被淘汰,真实互动才是社交媒体的底层逻辑。对于内容创作者和商家而言,与其将精力耗费在“如何操作刷赞平台的点赞”上,不如深耕内容价值、优化用户体验——毕竟,能打动人心的,从来不是冰冷的数字,而是有温度的共鸣与真实的连接。