精选留言本是平台方为优质互动内容提供的展示窗口,旨在让用户更高效地获取有价值的反馈。然而近年来,“刷赞”现象正逐渐侵蚀这一功能的纯粹性——部分账号通过机器批量操作、水军控评等手段,人为制造虚假高赞留言,不仅误导内容消费者,更对创作者的信任体系和平台的生态健康构成威胁。如何有效举报精选留言中的刷赞现象,已成为维护内容生态真实性的关键命题,需要用户掌握科学方法、平台完善机制,二者协同发力才能破解这一难题。

识别刷赞现象的本质特征是有效举报的前提。精选留言中的刷赞行为往往具备显著的非自然特征:从时间维度看,异常集中的点赞时段(如凌晨3点至5点出现大量点赞)、短时间内点赞量呈阶梯式跃升(10分钟内新增50个赞且无新增评论),远超正常用户互动节奏;从账号特征看,参与刷赞的账号多为“僵尸号”——注册时间短(不足1个月)、无历史互动记录、头像与昵称高度模板化(如“用户12345”“点赞小助手”),甚至存在多个账号使用相同IP地址的情况;从内容特征看,刷赞留言常呈现“复制粘贴式”雷同,如“说得对!支持楼主!”“太棒了,学到了”等无实质内容的泛化评论,或与主题无关的纯表情包刷屏。这些特征构成了刷赞行为的“行为画像”,用户需通过细致观察锁定目标,避免将正常用户的热烈互动误判为刷赞。

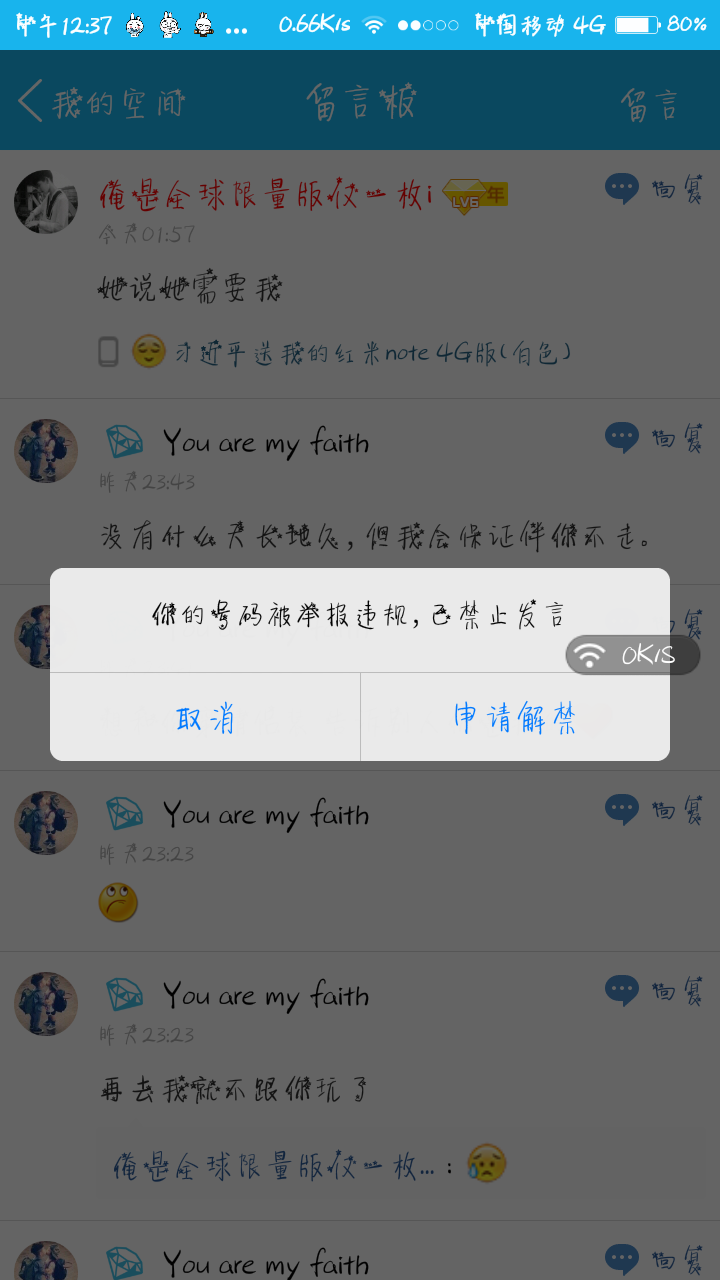

平台举报路径的精准选择是提高处理效率的核心。不同平台对精选留言的举报机制存在差异,但共性在于需通过指定入口提交证据。以微信生态为例,公众号文章的精选留言举报需先进入留言详情页,点击留言右侧的“...”按钮,选择“举报”并勾选“虚假互动”或“垃圾信息”标签,在补充说明栏中需明确指出“疑似刷赞”并附上可疑账号ID及异常行为描述;微博的“热门评论”举报则需在评论详情页点击“举报”,选择“恶意刷赞”类型,同时上传包含点赞时间、账号列表的截图。值得注意的是,部分平台(如小红书、抖音)已针对精选留言开发“批量举报”功能,用户可长按选择多个可疑留言一次性提交,大幅减少操作成本。此外,举报时需避免使用“刷赞”等平台可能判定为主观臆测的词汇,转而用“异常点赞集中”“账号无互动历史”等客观描述,以提高审核系统的识别准确率。

证据链的完整性是举报成功的关键支撑。空泛的“疑似刷赞”举报往往因缺乏证据被平台驳回,用户需构建“账号-行为-内容”三位一体的证据链。具体而言,账号证据需截图显示目标账号的注册时间、粉丝数、历史发帖记录,证明其“僵尸号”属性;行为证据可通过录屏记录点赞动态(如多个账号连续点赞的时间间隔不超过1秒),或导出该留言下所有点赞账号的列表,人工筛选出符合“头像雷同、昵称数字连续”特征的账号群组;内容证据则需对比多条留言的文本相似度,若发现10条以上留言仅存在个别词语差异(如“支持楼主”与“支持楼楼”),即可构成模板化刷赞的铁证。对于技术能力较强的用户,还可借助第三方工具分析点赞账号的IP归属地,若发现大量账号来自同一城市的小范围IP段,进一步佐证刷赞行为的组织性。

持续跟进与二次申诉是解决顽固问题的关键。部分刷赞行为因隐蔽性强、证据链复杂,首次举报后可能被平台判定为“证据不足”。此时用户需保持耐心,通过两种方式强化举报力度:一是补充动态证据,例如持续监测可疑账号的互动行为,若发现其在其他内容下继续实施刷赞,可截取新证据作为补充材料提交二次举报;二是升级申诉渠道,对平台初审未通过的举报,可通过官方客服热线、企业邮箱等人工渠道反馈,并附上首次举报的记录编号,要求人工介入复核。值得注意的是,部分平台(如知乎)已设立“举报反馈进度查询”功能,用户可实时查看举报处理状态,避免因信息差导致举报石沉大海。

从更宏观的视角看,举报精选留言刷赞现象不仅是用户维护自身权益的个体行为,更是参与平台生态治理的集体实践。当前,头部平台已开始探索技术治理路径:通过AI算法识别“非自然点赞模式”(如点赞频率与用户画像偏离度)、建立“可疑账号行为评分模型”,对参与刷赞的账号实施阶梯式处罚(从限制互动功能到永久封禁)。然而,技术的局限性仍存在——高级水军可通过模拟真实用户行为(如随机间隔点赞、发布个性化评论)规避AI检测,这要求用户举报与技术升级形成“双轮驱动”。未来,随着“用户举报-平台审核-技术迭代”闭环的不断完善,精选留言有望真正回归“真实互动、价值筛选”的初心,让每一份点赞都承载真实的认同与思考。