B站作为Z世代聚集的内容社区,流量竞争已进入“内容为王,数据为翼”的白热化阶段。许多创作者面临优质内容因缺乏初始互动而沉没的困境,此时“哔哩哔哩评论刷赞平台”成为部分人突破曝光瓶颈的选择。但如何有效利用这类工具增加曝光?关键在于理解其底层逻辑,在合规框架内将辅助数据转化为真实互动杠杆,而非陷入“唯数据论”的误区。

评论刷赞平台的核心价值在于打破“冷启动僵局”。B站算法对新视频的初始数据高度敏感,点赞、评论、转发等互动指标直接影响后续推荐权重。当新视频发布后24小时内缺乏基础互动,算法可能判定其“低质量”,从而限制曝光;而适度的初始数据能触发“优质内容”信号,推动视频进入更大的流量池。但需明确,这种“杠杆作用”的前提是数据“合理性”——即数量与账号粉丝量、内容调性匹配,避免出现“千粉账号视频百万赞”的异常数据,反而引发算法反噬。

有效利用的第一步是坚守合规底线。B站《社区公约》明确禁止“刷量”行为,违规账号可能面临限流、封禁等处罚。因此,选择合规的评论刷赞平台至关重要,优先考虑模拟真实用户行为的工具:评论内容个性化(如针对视频细节提出疑问或分享相关经历)、发布时间分散化(避免集中在凌晨等低活跃时段)、账号层级多样化(结合大、中、小号发布)。这种“渐进式增长”策略更符合真实内容传播规律,降低被算法识别为“虚假互动”的风险。

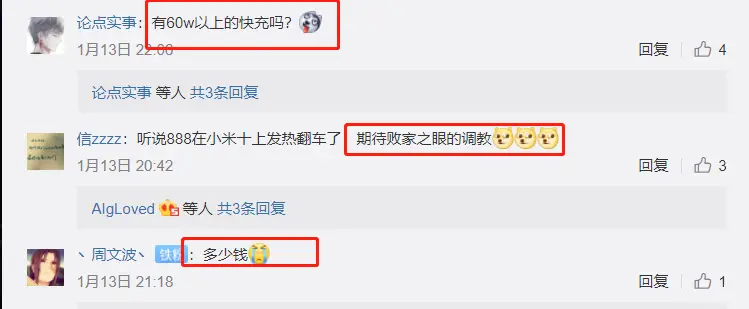

精准定位目标受众是评论刷赞的灵魂。工具本身无法创造内容价值,但能通过“种子评论”引导真实用户参与。例如,科技类视频可植入“这个技术解决了我的XX痛点,期待后续实测”的评论,情感类视频可设计“这段话戳中我了,去年也有类似经历”的共鸣点。这类评论不仅能提升视频“互动率”,还能精准触达潜在用户,引发点赞、回复等二次互动,形成“初始数据-自然流量-更多数据”的正向循环。反之,若评论内容空洞(如“好棒”“支持”),即使点赞量高,也无法激活算法的“深度互动”权重,沦为无效数据。

构建“真实感”互动矩阵是规避算法识别的关键。B站算法已能识别刷量的典型特征:评论账号高度同质化(头像、昵称、简介雷同)、发布时间集中、内容重复。因此,有效利用需构建多元化互动场景:除基础点赞外,可加入提问(“这个教程有配套资源吗?”)、补充(“作者提到的XX方法,我试过,补充一点细节…”)、适度争议(“这个观点我部分认同,但…”),模拟真实用户的多元互动模式。同时,控制互动节奏,让数据增长曲线与自然流量高峰匹配(如工作日晚8-10点,周末全天),避免出现“数据断层”(如白天零互动,晚上突然暴涨)。

数据复盘与动态优化是从“刷量”到“养号”的进阶路径。有效利用评论刷赞平台不是一次性操作,而是需要持续跟踪“互动转化率”——即初始评论/点赞量带来的自然新增互动量。若转化率低于5%,说明评论内容或刷量策略存在问题,需调整话术或发布时间;若转化率稳定在10%以上,则可逐步增加初始数据量,形成良性增长。长期来看,应将“刷量”作为“养号”的辅助手段:通过优质内容+适度初始互动,提升账号整体权重,使后续视频即使不依赖工具,也能获得自然曝光。

然而,过度依赖评论刷赞平台会陷入“数据依赖症”的陷阱。部分创作者将精力放在“刷数据”而非“做内容”上,导致内容质量下滑,最终被用户和算法双重抛弃。事实上,B站曝光的核心始终是“内容价值”,无论是知识科普、情感共鸣还是娱乐创意,只有能解决用户需求、引发情感共振的内容,才能实现长效曝光。评论刷赞平台只是“催化剂”,而非“救命稻草”;创作者需牢记,有效利用的前提是“内容为根”,数据为辅,最终目标是让真实用户成为内容的传播者,而非冰冷的数字。

在B站的内容生态中,流量曝光从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的。评论刷赞平台作为辅助工具,其价值在于帮助优质内容突破“初始冷启动”的瓶颈,但真正的有效利用,需要创作者在合规框架内,将数据策略与内容创作深度融合——用精准评论触达用户,用真实互动激活算法,用持续价值沉淀粉丝。唯有如此,才能从“流量焦虑”走向“内容自信”,实现曝光量的可持续增长,在B站的内容赛道上走得更远。