刷赞行为已成为数字内容生态中侵蚀公信力的隐形毒瘤。当一条内容在短时间内涌来成千上万的点赞,却鲜见真实互动与深度讨论时,用户对内容的信任度便会悄然瓦解。如何有效识别刷赞行为,已成为平台方、内容创作者乃至用户共同亟需破解的命题——这不仅关乎单条内容的可信度,更决定了整个内容生态的健康走向。识别刷赞的核心,在于穿透虚假数据的表象,捕捉真实用户的行为逻辑,唯有如此,才能让内容价值回归本真,让可信度成为内容最硬的通货。

刷赞行为的形态远比表面复杂,其背后是庞大的黑色产业链在支撑。从早期的“机器刷量”到如今的“真人水军”,刷手技术不断迭代,试图模拟真实用户的点赞行为。例如,通过批量注册的“僵尸账号”在凌晨时段集中点赞,或利用群控软件模拟不同设备的IP地址进行分散操作,这些行为在数据上看似“自然”,实则隐藏着规律性的异常。更隐蔽的“精准刷赞”则针对特定人群——如通过用户画像分析,找到与目标内容调性相符的账号,进行小额、分散的点赞,试图混淆真实与虚假的边界。这些形态各异的刷赞行为,共同构成了“虚假流量”的温床,让用户难以通过点赞量这一单一指标判断内容质量。

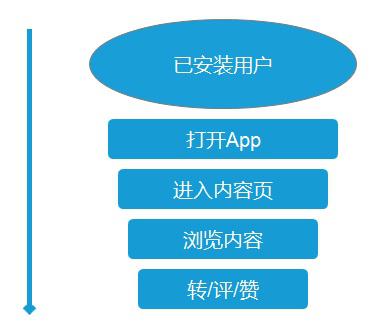

识别刷赞行为的第一步,是建立多维度的数据监测体系。单纯依赖点赞数量的高低早已失效,必须结合点赞行为的时间分布、用户画像、互动路径等多重维度进行交叉验证。例如,正常内容的点赞往往呈现“长尾分布”——发布初期因热度集中而快速增长,随后逐渐平稳;而刷赞内容则可能出现“脉冲式增长”,即在非活跃时段(如深夜)出现点赞峰值,或短时间内点赞量陡增后迅速停滞。此外,真实用户的点赞通常伴随其他行为,如评论、转发、收藏,形成“互动矩阵”;刷赞账号则往往“只点赞不互动”,其历史记录中可能充斥着大量无意义内容,或与其他刷赞账号存在高度重合的关注列表。技术层面,AI算法可通过行为序列分析识别异常模式,例如点赞间隔时间的规律性、设备指纹的重复性、账号注册与使用的时间差等,这些细微的“数据裂痕”正是识别刷赞的关键线索。

然而,识别刷赞并非单纯的技术对抗,更是一场与黑色产业链的“猫鼠游戏”。随着反作弊技术的升级,刷手方也在不断进化——他们通过“养号”操作,让僵尸账号长期活跃、模拟真实用户行为,甚至通过“真人众包”组织真实用户进行批量点赞,使数据更具迷惑性。这种“技术军备竞赛”使得单一识别模型很快失效,平台方必须建立动态更新的识别机制:一方面,通过机器学习持续迭代算法,捕捉新型刷赞行为的数据特征;另一方面,结合人工审核对可疑账号进行深度溯源,例如核查其支付记录、社交关系链、设备环境等,判断是否存在商业刷赞的痕迹。对于内容创作者而言,主动参与内容真实性共建同样重要——例如开放部分互动数据权限,或通过直播、问答等形式增强用户粘性,让真实互动数据成为抵御刷赞的“护城河”。

识别刷赞行为的最终目的,是提升内容可信度,重建用户对平台的信任。在信息过载的时代,用户的内容选择成本极高,而点赞量作为最直观的“质量信号”,一旦被虚假数据污染,用户便会陷入“选择困境”——不知道该相信什么,进而对整个内容生态产生怀疑。当刷赞行为被有效遏制,优质内容才能通过真实互动脱颖而出,创作者的积极性也会被正向激励:与其投入资金购买虚假流量,不如深耕内容质量,用真实价值吸引用户。这种“良币驱逐劣币”的生态循环,不仅能提升平台的内容质量,更能增强用户的归属感和忠诚度,形成可持续发展的正向闭环。

未来,随着Web3.0和去中心化内容平台的发展,内容可信度的保障机制或将迎来新的变革。基于区块链技术的数据溯源,可能让每一点赞行为都具备不可篡改的“身份标识”,从源头上杜绝数据造假;而用户画像的精准化,则能让平台更清晰地划分“真实用户”与“异常账号”,实现更精细化的流量分配。但无论技术如何演进,核心始终未变——内容的价值在于真实,而识别刷赞,正是守护这份真实的底线。唯有让每一份点赞都承载真实的认可,内容生态才能真正回归“内容为王”的本质,让可信度成为连接创作者与用户最坚实的桥梁。