在公众号运营的现实中,刷赞现象已成为影响数据真实性的顽疾,而“如何查看公众号的刷赞记录”不仅是运营者追问的技术命题,更是维护内容生态健康的关键切口。刷赞记录的本质并非简单的数字异常,而是对用户行为真实性的校验,它直接关系到账号权重评估、商业合作信任度以及用户粘性的底层逻辑。要破解这一命题,需从技术逻辑、数据特征、平台规则三个维度展开,既要识别虚假点赞的蛛丝马迹,更要理解刷赞行为背后的产业链逻辑,最终回归到内容价值与用户信任的本质。

刷赞记录的核心,在于识别“非自然用户行为”的痕迹。正常点赞行为遵循“内容触发-用户决策-动作完成”的自然路径,而刷赞则通过机器程序、水军矩阵、虚假账号等手段打破这一逻辑。从技术层面看,刷赞记录的查看并非依赖单一工具,而是通过数据交叉验证实现的。例如,微信官方虽未直接开放“刷赞记录”查询入口,但运营者可通过公众号后台的“用户分析”模块,对比“点赞用户画像”与“历史互动数据”:若短时间内出现大量新注册、无历史阅读/留言记录、头像统一为默认图片的账号点赞,或点赞时间集中在凌晨、午休等非活跃时段,且地理位置呈现异常聚集(如同一IP地址下数百个账号同时点赞),便构成刷赞的初步判断依据。这种“数据背离”正是刷赞记录最直观的体现——点赞量与阅读量、分享量的比例失衡,或互动率远超同类账号正常区间,都是非自然行为的信号。

第三方工具的辅助作用,需在合规边界内谨慎使用。当前市面上存在部分号称“能检测刷赞记录”的第三方数据分析平台,其原理多基于对点赞用户行为路径的建模:通过抓取点赞账号的历史互动轨迹、设备指纹、操作频率等数据,与正常用户行为数据库比对,生成“异常点赞评分”。这类工具的价值在于提供量化参考,但存在明显局限:一是数据来源合规性存疑,可能涉及用户隐私侵犯;二是算法误判风险,真实用户在特定场景下的集中互动(如活动爆发期)可能被误判为刷赞;三是平台治理风险,使用非官方授权工具可能导致账号被限权。因此,查看刷赞记录更应依赖运营者自身的“数据敏感度”,而非依赖第三方黑箱工具。例如,通过观察“点赞-关注-转化”的漏斗模型,若点赞量高但关注率、点击广告率极低,说明点赞用户缺乏真实兴趣,这正是刷赞记录对商业价值的直接反噬。

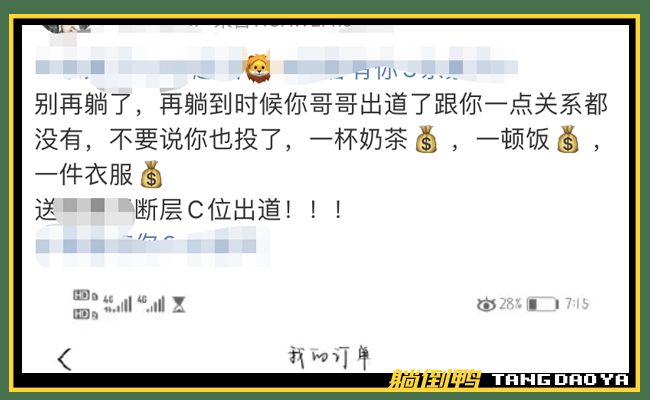

刷赞记录的深层挑战,在于“真人刷赞”产业链的隐蔽性升级。早期刷赞多依赖机器程序,易被平台风控系统识别;如今已演进至“真人水军”模式:通过兼职平台招募真实用户,模拟正常浏览、点赞、评论流程,甚至定制“深度互动”(如完整阅读文章后点赞),使得数据特征与真实用户高度重合。这种“高级刷赞”的记录查看难度极大,需结合更精细的数据维度:例如,分析点赞用户的“内容停留时长”——若大量用户在3秒内完成“打开-点赞-关闭”动作,远超正常阅读时长,便存在刷赞嫌疑;或通过“评论区互动密度”,刷赞文章往往点赞量高,但留言量、回复量却不成比例,形成“点赞繁荣,评论荒漠”的异常生态。这种“伪活跃”状态,正是刷赞记录对内容质量的致命伤害——它不仅误导运营者误判内容方向,更会让真实用户产生“内容注水”的负面感知,最终损害账号的长期生命力。

查看刷赞记录的终极价值,在于推动运营回归“内容本质”。当运营者能够通过数据特征识别刷赞记录,便不会陷入“唯数据论”的误区:虚假点赞带来的短期流量高峰,无法转化为真实的用户忠诚度与商业价值。相反,正视刷赞记录的异常,倒逼运营者优化内容策略——与其将资源投入“刷赞造假”,不如深耕用户需求:通过后台“用户画像”分析真实兴趣点,通过“留言互动”收集反馈,通过“内容AB测试”优化选题。真正的公众号生命力,永远扎根于真实的内容价值与用户信任,而非冰冷的数字泡沫。平台治理也在持续升级:微信已通过“清朗行动”打击刷赞行为,对违规账号采取限流、封禁等措施,这种“数据净化”趋势,使得刷赞记录的查看不仅是技术手段,更是行业良性竞争的必然要求。

从技术识别到生态净化,查看公众号刷赞记录的过程,本质是运营者对“真实性”的坚守。当运营者能够穿透虚假数据的迷雾,便会发现:那些未被刷赞污染的、由真实用户自然互动形成的数据,才是衡量内容价值的唯一标尺。这不仅是公众号运营的底层逻辑,更是数字时代内容生态健康发展的核心命题。