在数字化营销浪潮中,利用Python自动化微信点赞已成为提升社交媒体曝光度的常见手段,但这一实践的本质是效率与风险的博弈。Python刷微信点赞的核心在于通过编程脚本模拟用户操作,实现批量点赞功能,其背后涉及API调用、网络爬虫等技术基础。然而,这种自动化行为并非简单工具应用,而是引发了对社交媒体生态平衡的深刻反思。本文将深入探讨其技术原理、应用价值、现实挑战及未来趋势,揭示在追求流量增长的同时,如何平衡创新与合规。

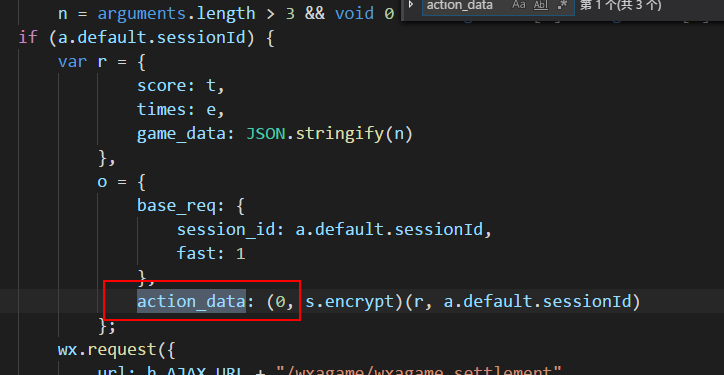

技术原理方面,Python刷微信点赞依赖于对微信平台的逆向工程和API接口调用。开发者通常使用Python库如Selenium或Requests库,模拟登录、识别验证码、执行点赞动作。例如,通过解析微信网页版或小程序的DOM结构,脚本能自动定位点赞按钮并触发点击事件。这种自动化过程不仅需要处理动态加载内容,还需应对微信的反爬虫机制,如IP封锁或验证码验证。技术上,关键挑战在于模拟人类行为模式,避免被系统识别为机器人,这要求脚本具备随机延迟、用户代理轮换等高级功能。随着AI技术的发展,部分工具已集成机器学习模型,分析点赞习惯以提升隐蔽性,但这也增加了技术复杂度。

从应用价值看,Python刷微信点赞在个人和商业场景中展现出显著吸引力。个人用户通过快速增加点赞数,能提升内容在朋友圈的可见度,增强社交影响力;企业则将其视为低成本营销策略,用于推广产品或活动,如电商品牌刷点赞来营造热销假象。数据显示,高点赞内容往往触发微信算法的推荐机制,带来自然流量增长,形成正向循环。然而,这种价值并非无成本——它依赖于平台规则,一旦被检测,可能导致账号降权或封禁。实践中,许多营销人员将其作为辅助手段,但过度依赖会削弱真实互动质量,反而不利于长期品牌建设。

现实挑战是Python刷微信点赞不可忽视的痛点。微信平台持续升级反作弊系统,通过行为分析、设备指纹识别等技术,精准打击自动化行为。法律层面,中国《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》明确禁止数据爬虫和虚假流量,违规者面临罚款或刑事责任。道德争议同样激烈,刷点赞破坏了社交媒体的公平性,普通用户因虚假数据而信任下降,平台生态受损。例如,2023年微信封禁数万违规账号,警示风险。企业需权衡短期收益与长期声誉,在合规框架内探索替代方案,如内容优化或真实用户互动。

未来趋势显示,Python刷微信点赞正向智能化和合规化演进。随着大模型和自动化工具的普及,脚本将更精准地模拟人类行为,但平台反制能力同步提升。行业专家预测,未来可能转向“白帽”自动化,如通过官方API授权进行数据分析,而非直接刷量。同时,社交媒体平台将强化透明度机制,公开流量来源,鼓励真实互动。这要求开发者从“黑帽”转向“灰帽”策略,聚焦用户体验优化,而非单纯追求点赞数。在AI驱动下,个性化推荐系统或减少对点赞数据的依赖,转向内容质量评估,重塑营销逻辑。

回归核心,Python刷微信点赞的本质是技术赋能下的双刃剑,其价值在于效率提升,但风险在于合规与道德边界。建议从业者优先遵循平台规则,投资于内容创新和用户参与,而非依赖灰色手段。唯有如此,才能在数字化浪潮中实现可持续增长,维护健康社交媒体生态。