在社交平台与电商融合的当下,“如何通过QQ名片刷赞免费获得手机”成为部分用户关注的“薅羊毛”路径。这一现象背后,折射出用户对低成本获取高价值物品的期待,但也暗藏社交规则风险、平台风控限制与法律合规隐患。要理性看待这一模式,需先拆解其运作逻辑、价值表象与现实挑战,而非盲目追逐“免费午餐”。

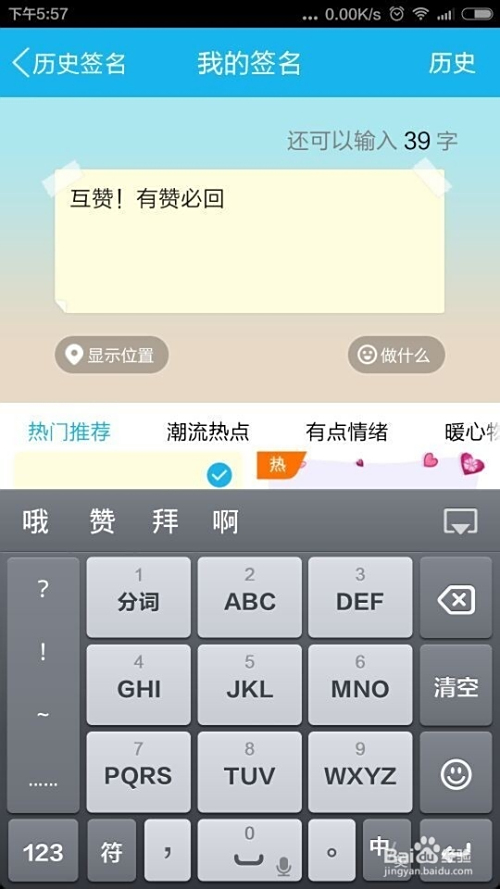

“QQ名片刷赞免费获得手机”的本质,是社交数据流量与商业奖励的兑换闭环。QQ名片作为用户在社交生态中的身份展示窗口,点赞数直观反映其社交活跃度与人际影响力。部分商家或活动运营方为快速提升活动热度、制造“人气假象”,会设置“点赞达标兑换手机”的任务——用户通过QQ名片邀请好友点赞,或通过特定工具批量刷赞,达到指定点赞数后即可兑换手机。这种模式看似用户“零成本获利”,实则依赖“流量造假”与“奖励承诺”的双重驱动,其底层逻辑是将社交互动数据转化为商业营销资源,再以实物奖励为诱饵吸引用户参与。

从价值表象看,这一模式对用户和商家各有“短期利好”。对用户而言,“免费获得手机”的诱惑力极强,尤其是学生群体或预算有限者,仅需动动手指“刷赞”,即可省下数千元开销;对商家而言,通过点赞任务能快速聚集初始流量,活动页面显示的高点赞数能形成“羊群效应”,吸引真实用户关注,甚至带动后续产品转化。然而,这种“利好”建立在虚假数据基础上,一旦用户意识到“免费”背后的成本,或商家因流量造假被平台处罚,整个链条便会迅速崩塌。

现实挑战首先来自平台规则的严格限制。腾讯QQ明确禁止用户通过第三方工具、脚本或人工批量操作等方式刷赞、刷量,这一行为违反《腾讯软件许可及服务协议》。平台风控系统可通过算法识别异常点赞行为:如短时间内点赞数激增、点赞账号多为新注册或无社交关联、点赞IP地址集中等。一旦被判定为违规,轻则扣除用户信用分、限制部分社交功能,重则直接封禁QQ账号——用户为“免费手机”付出的代价可能是整个社交账号及其积累的人脉资源,得不偿失。

更隐蔽的风险在于“免费手机”背后的信息泄露与诈骗陷阱。部分“刷赞换手机”活动需用户提供手机号、身份证号、家庭住址等敏感信息,或要求下载非官方APP、加入指定群聊。此类信息可能被不法分子用于精准诈骗、倒卖黑产,用户最终不仅无法获得手机,反而陷入“信息泄露-财产损失”的恶性循环。曾有案例显示,用户为“刷赞换手机”下载恶意APP,导致银行卡被盗刷,最终“免费手机”没拿到,反而损失数万元。

从社交生态角度看,“QQ名片刷赞”正在异化社交互动的本质。点赞本应是真实情感的表达,是对朋友动态的认可与鼓励,但当点赞沦为兑换商品的“筹码”,其社交价值便被严重稀释。用户为凑数而给陌生人点赞,或使用机器人账号刷赞,导致QQ名片的点赞数据失去真实性,无法反映真实的社交关系质量。长期依赖这种方式“刷存在感”,反而会让用户陷入数据焦虑,忽视现实中的人际交往,最终损害社交平台的信任基础。

合法合规的社交互动与价值创造,才是获取奖励的正途。若用户希望通过社交活动获得实物奖励,可关注平台官方推出的正规任务,如QQ的“每日打卡”“好友助力”等,这些活动通常基于真实社交互动,风控机制完善,奖励兑现有保障;或通过优质内容创作积累影响力,如发布原创动态、参与话题讨论,当个人社交价值提升后,自然会有商家主动合作提供奖励,这种方式虽需付出时间与精力,但风险更低,且能实现个人社交能力的真正提升。

“如何通过QQ名片刷赞免费获得手机”的命题,本质上是对“捷径思维”的试探。在流量经济时代,任何“免费”的背后都可能隐藏着未被披露的成本——无论是账号安全、信息风险,还是对社交生态的破坏。用户需清醒认识到:真正的“免费”从来不存在,唯有尊重规则、珍视社交价值、通过合法途径创造价值,才能在享受社交便利的同时,避免陷入“刷赞换手机”的陷阱,让QQ名片回归其展示真实自我的社交初心。