在QQ社交生态中,个性标签是用户自我展示的“数字名片”,而点赞量则是这张名片“含金量”的直接体现。不少用户试图通过“刷赞”快速提升标签认可度,但这种看似捷径的方式,实则暗藏风险且难以持续。真正有效的QQ个性标签点赞量提升,需从用户心理、内容价值与平台规则三重维度出发,构建“真实互动+精准运营”的良性循环。

QQ个性标签的点赞量,本质上是用户社交认同感的量化反馈。当用户设置“二次元重度爱好者”“深夜emo治愈师”等标签时,本质上是在寻找同频群体,而点赞量则是群体接纳度的“信号灯”。正因如此,“如何通过刷赞增加QQ个性标签的点赞量”成为许多用户的关注焦点——他们希望通过数据快速建立“人设吸引力”,却往往忽略了平台算法对“虚假互动”的敏感度。事实上,QQ的标签系统早已整合了用户行为分析、内容质量评估等多维度数据,单纯的“机器刷赞”不仅可能触发风控机制导致账号限权,更会让标签失去真实社交价值,沦为“数据泡沫”。

“刷赞”的短期诱惑在于“即时满足”,但其长期隐患远超想象。从技术层面看,QQ平台通过AI算法识别异常点赞行为:同一IP短时间内集中点赞、账号无真实动态却高频互动、点赞时间呈现规律性分布等,都会被标记为“可疑操作”。一旦被判定为刷赞,轻则标签点赞量清零,重则影响账号的整体信用分,导致好友推荐、流量曝光等核心功能受限。从社交价值看,虚假点赞无法带来真实连接——当你发现一个标签下聚集了大量“僵尸粉”,互动率却低得可怜,这样的“数据繁荣”只会让真正有价值的同频用户望而却步。毕竟,社交的本质是“人以群分”,而非“以量取人”。

抛开“刷赞”的浮躁表象,我们需回归社交的本质——价值交换与情感连接。提升QQ个性标签点赞量的核心,在于让标签成为“社交货币”,即用户愿意主动点赞、转发,甚至基于标签发起互动。具体而言,可从三个维度切入:

标签内容的“情感共鸣点”设计。用户对标签的点赞行为,本质是对标签背后价值观的认同。与其设置空泛的“热爱生活”,不如用场景化表达引发共鸣,例如“凌晨三点的咖啡与代码”“养猫十年,铲屎官也是造梦师”。这类标签自带故事感,容易让有相似经历的用户产生“被看见”的触动,从而主动点赞。数据显示,带有具体场景、情绪色彩的标签,其自然点赞率是抽象标签的3-5倍,这正是情感共鸣的力量。

标签互动的“社交钩子”植入。标签不应是静态的“身份宣言”,而应成为动态的“互动入口”。例如,设置“每周一本冷门书推荐”标签后,可在QQ空间同步发起“标签话题讨论”,邀请好友在评论区分享自己的书单,并点赞优质评论;或设计“标签互助计划”——与好友约定“互赞+评论”,形成“点赞-反馈-再互动”的正向循环。这种基于真实关系的互动,不仅能提升标签点赞量,更能构建高粘性的社交网络。

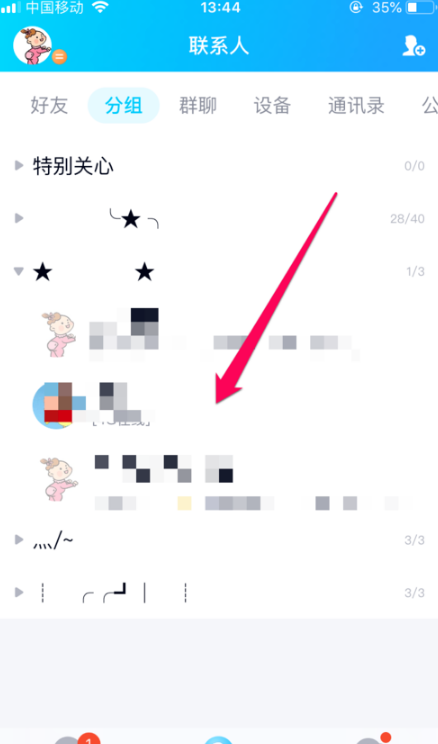

标签运营的“平台规则适配”。QQ的标签算法更倾向于推荐“高活跃度、低投诉率”的内容,因此需主动融入平台生态。例如,在QQ群聊中适时提及自己的个性标签,让群成员对标签产生记忆;参与平台热门话题活动,将标签与话题关键词绑定,借助流量池曝光;定期更新标签内容,如从“健身小白”升级为“健身打卡100天”,让标签展现“成长感”,吸引用户持续关注与点赞。

值得注意的是,技术工具的合理使用能为标签运营提效,但必须守住“合规底线”。例如,通过QQ官方开放平台的数据分析功能,了解好友群体的活跃时段、兴趣偏好,选择在用户高活跃期发布标签相关动态;或使用第三方管理工具的“定时发布”功能,避免人工操作的疏漏。但需警惕任何承诺“一键刷赞”的外挂软件——这些工具往往通过非法获取账号权限、模拟虚假流量牟利,不仅违反QQ用户协议,更可能导致个人信息泄露。

归根结底,QQ个性标签的点赞量,从来不是社交价值的终极目标。当用户将精力从“如何刷赞”转向“如何让标签成为真实连接的桥梁”,会发现每一次点赞背后,都是一次价值观的碰撞、一次情感的共鸣。在数字社交时代,与其追逐虚假的数据泡沫,不如用心经营标签的“社交属性”——让标签成为你与世界的“对话窗口”,让点赞成为“同频相遇”的开始。这,才是QQ个性标签点赞量提升的终极密码,也是社交生态中最动人的“真实力量”。