在微博生态中,文案是撬动用户互动的核心杠杆,点赞与评论数直接决定内容的传播效能与商业价值。要破解“如何通过微博文案提升点赞评论效果”这一命题,需从用户心理、内容结构与平台逻辑三重维度切入,构建可复制的互动增长模型。

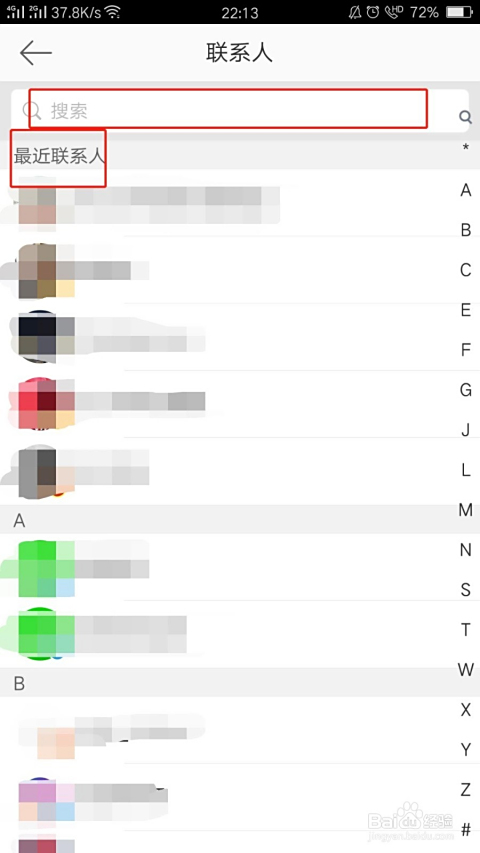

用户心理是互动的底层驱动力。点赞与评论本质是用户在内容中寻找自我投射的过程——点赞是对“我认同”的快速表达,评论则是对“我想参与”的深度释放。前者需要文案触发轻量化情绪共鸣,后者则需设计强参与感钩子。例如,情感类文案用“凌晨三点还在改方案的你,会不会突然崩溃”唤醒职场人的集体焦虑,点赞量往往高于平铺直叙的“今日工作总结”;而知识类文案若以“90%的人都不知道的微信隐藏功能,评论区你用过几个”设问,则能激发用户的“好胜心”与“分享欲”,评论区易形成功能清单的UGC内容。可见,精准捕捉用户在特定场景下的情绪痛点与表达需求,是提升互动率的第一步。

内容结构决定了互动的转化效率。微博的“碎片化阅读场景”要求文案在3秒内完成“注意力捕获-价值传递-行为暗示”的全流程。开头需用“冲突感”或“反常识”打破用户预期,如“月薪3千和月薪3万的人,朋友圈到底有什么区别”比“分享职场经验”更能引发好奇;中间部分则需留出“情绪喘息空间”,避免信息过载——短句、换行、emoji的恰当使用能让内容更易读,比如“今天被客户骂了

但没哭

因为

明天还要继续加油”的分行处理,比大段文字更具情绪张力;结尾必须明确“互动指令”,但需避免生硬的“请评论”,而是用“你有过被客户骂哭的经历吗?评论区抱团取暖”或“转发给那个总说‘你不行’的人,告诉他我还在”将评论转化为情感出口。优质文案的结尾应是“半句话”,留给用户补全的空间。

平台算法适配是互动增长的隐形推手。微博的推荐机制中,初始互动率(点赞、评论、转发)是决定内容能否进入更大流量池的关键阈值。因此,文案需主动“喂饱”算法:一是通过“@账号”增加互动权重,如“@你的冤种闺蜜 看看这说的是不是你”;二是设计“可转发评论”的互动模板,例如“转发并配图‘我的2023关键词’,抽3人送同款周边”,这类文案因包含明确的互动动作与利益点,评论转发量往往高于普通内容;三是善用“标签矩阵”,主标签精准定位垂直领域(如#职场干货#),副标签蹭热点话题(如#打工人日常#),既能触达精准用户,又能借势算法推荐。算法不是冰冷的规则,而是用户行为的数据投射,文案需成为用户与算法之间的“翻译器”。

场景化表达是差异化互动的关键。不同账号类型需匹配不同的互动策略:品牌账号需突出“用户利益”,如“买一送一活动,但评论区抽10人免单”,用“中奖概率”刺激评论;KOL则要强化“人设共鸣”,美妆博主用“手残党也能学会的伪素颜教程,你们最想看哪一步?”引导粉丝参与内容共创;个人账号更适合“故事化表达”,如“今天在地铁上给老人让座,他非要塞给我一个苹果,原来善意真的会循环”,这种有温度的细节易引发用户的“情感复刻”,评论区会自然涌现类似经历。脱离账号定位的互动设计,如同在错误的时间向错误的人说情话,注定收效甚微。

数据迭代是优化互动效果的终极闭环。高互动文案并非偶然,而是持续试错与迭代的结果。需建立“文案-数据-优化”的反馈机制:发布后24小时内重点监测“评论关键词”,若发现用户反复问“链接在哪里”,说明文案中缺乏转化路径,需补充“评论区扣‘想要’私信地址”;若情绪类文案的点赞率高但评论率低,可能是情绪共鸣未转化为表达欲,需在结尾增加“你也有过这样的时刻吗?”的引导。每一次评论都是用户给免费的用户调研,关键在于能否读懂背后的需求信号。

提升微博文案的点赞评论效果,本质是构建与用户的“对话感”——用精准的钩子撬动表达欲,用真诚的内容换取认同感,最终让每一次互动都成为品牌与用户关系的加固点。在信息过载的时代,能引发用户主动发声的文案,不是技巧的堆砌,而是对人性需求的深刻洞察。当用户愿意在你的内容下停留、评论、分享,才算真正握住了微博流量的核心密钥。