在流量红利见顶的当下,网站运营者对“流量”的渴求催生了各类“神奇流量神器”,其中“刷赞”作为看似直接的流量杠杆,被不少从业者视为“捷径”。但“刷赞”真的能带来可持续的流量增长吗?其背后隐藏的底层逻辑、实际价值与潜在风险,需要从技术本质、平台算法、用户心理等多维度拆解。

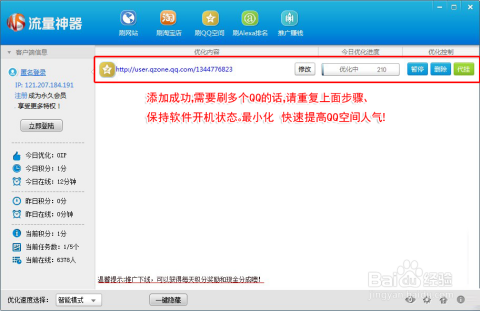

“神奇的流量神器刷赞”并非单一工具,而是一套通过模拟用户行为、利用平台算法漏洞或第三方接口,在短时间内为网站内容集中增加点赞量的技术集合。这类工具通常依托IP池切换、设备指纹伪造、用户行为模拟(如浏览时长、点击路径)等手段,目的是让平台算法误判内容为“优质”,从而触发流量推荐机制。例如,一篇新发布的行业分析文章,通过刷赞工具在1小时内积累500+点赞,可能被平台算法判定为“高价值内容”,进而推送给更多用户,形成“数据-流量-更多数据”的短期正向循环。但从技术本质看,这种“流量提升”本质是对算法规则的“逆向工程”,而非内容价值的真实体现。

流量神器的短期价值在于“破零”与“冷启动”。对于新网站或新内容,初始互动数据的缺失往往导致算法“不关注”——零赞、零评论的内容很难进入流量池,形成“曝光少-互动少-更少曝光”的恶性循环。此时,“神奇的流量神器刷赞”能快速制造“热门假象”,打破数据僵局。例如,一个刚上线的电商产品页,通过刷赞达到“98%好评”的展示效果,可能吸引真实用户点击购买,甚至带动自然评价的增长。这种“数据杠杆”在特定场景下(如限时活动、测试内容市场反应)确实能起到“四两拨千斤”的作用,成为运营者应对流量焦虑的“临时救急方案”。

然而,“刷赞”的应用场景存在严格边界,绝非“万能钥匙”。其有效性高度依赖平台算法的“宽容度”与内容类型的“适配性”。在算法相对粗放的早期平台,刷赞可能带来明显流量提升;但随着抖音、知乎、微信等平台升级多维度数据交叉验证机制(如用户画像匹配、互动深度检测、IP行为轨迹分析),单纯刷赞的“生存空间”被急剧压缩。此外,不同内容类型的“容错率”也不同:娱乐化、短平快的内容(如短视频、段子)对点赞量敏感度高,用户对“数据异常”的容忍度也较高;而深度内容(如行业报告、专业教程)的用户更看重实质价值,虚假点赞反而可能引发质疑,导致“高赞低评”的尴尬局面。

长期来看,“神奇的流量神器刷赞”隐藏着三重隐性成本。其一,算法反制风险:平台已建立“异常流量识别系统”,刷赞行为一旦被判定为“作弊”,轻则限流、降权,重则封禁账号或网站,得不偿失。其二,用户信任损耗:真实用户对“虚假繁荣”的感知越来越敏锐,当发现内容数据与实际体验不符(如“10万赞”的文章评论区寥寥无几),不仅会流失信任,还可能产生负面口碑,损害品牌形象。其三,SEO指标恶化:搜索引擎的排名逻辑已从“数据指标”转向“用户体验”,刷赞带来的低质流量(高跳出率、短停留时长)会被系统识别为“低相关性内容”,反而降低网站自然权重,陷入“刷赞-流量-权重下降-流量更少”的恶性循环。

与其依赖“神奇的流量神器刷赞”的短期刺激,不如回归“内容为王”的本质,构建可持续的流量增长路径。真正的“流量神器”从来不是工具,而是能激发用户主动点赞的内容策略。例如,针对目标用户痛点创作“解决方案型”内容,用数据、案例、逻辑建立专业信任;设计“互动钩子”(如“你觉得这个观点对吗?评论区聊聊”),引导用户自然表达观点;利用私域流量(如社群、会员体系)进行精准触达,通过高粘性用户的真实互动带动算法推荐。这些方式虽见效较慢,但能积累“真点赞”——即基于内容价值产生的用户认同,这类点赞不仅更安全,还能转化为自然流量的“放大器”,形成“优质内容-真实互动-算法推荐-更多用户-优质内容”的良性循环。

“神奇的流量神器刷赞”是一把双刃剑,短期流量提升的背后是高风险和低粘性,真正可持续的网站流量增长,必须回归用户价值本身。运营者应警惕“数据幻觉”,将精力从“如何刷赞”转向“如何让用户愿意点赞”——让每一次点赞都成为优质内容的自然结果,而非刻意追求的技术指标。唯有如此,网站才能在激烈的流量竞争中构建健康的生态,实现从“流量焦虑”到“价值自信”的跨越。