在数字营销的浪潮中,社交媒体刷赞现象早已不是新鲜事,但“寒少刷赞”事件却如同一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪:这究竟是真实人气的自然流露,还是一场精心包装的炒作闹剧?作为行业观察者,我们必须穿透表象,深入剖析这一现象的本质。寒少,作为某领域的网红或意见领袖,其刷赞行为不仅关乎个人声誉,更折射出当前数字生态的深层矛盾。刷赞的真实性问题,已成为衡量数字诚信的试金石,它挑战着平台算法的公平性,也考验着用户的理性认知。本文将从概念解析、价值争议、趋势演变和现实挑战四个维度,展开一场关于寒少刷赞真相的专业探讨。

刷赞行为的核心概念,源于社交媒体对互动数据的过度依赖。所谓“刷赞”,即通过技术手段或人为操作,在短时间内大量增加点赞、评论等互动指标,以营造虚假繁荣。在寒少的案例中,其内容发布后,点赞数飙升速度异常,远超正常用户增长曲线,这引发了公众质疑。这种行为并非孤例,而是数字营销中常见的“流量造假”策略。其价值在于,短期提升账号权重,吸引更多自然关注,为商业变现铺路。然而,这种价值建立在沙滩之上——虚假数据虽能带来短暂曝光,却无法转化为真实用户粘性。寒少刷赞的背后,反映了行业对“KPI至上”的盲目追求,将数据指标凌驾于内容质量之上。这种扭曲的价值观,不仅寒少一人,许多网红都在效仿,形成恶性循环。过渡来看,当刷赞成为常态,其真实价值便荡然无存,只剩下泡沫般的虚幻。

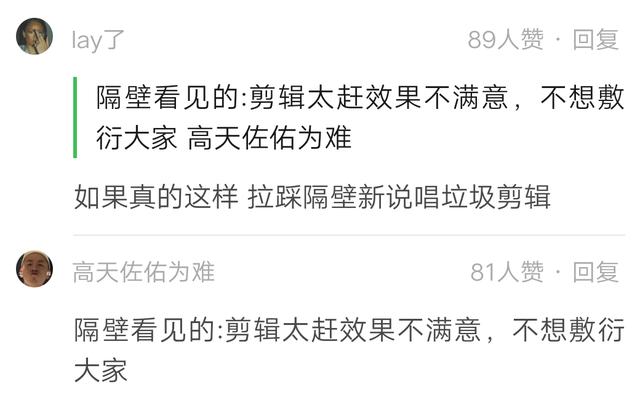

寒少刷赞的真实性争议,关键在于证据链的完整性。从专业视角看,真实互动应具备自然波动特征,如点赞分布均匀、用户评论个性化。但寒少的账号数据显示,点赞集中在特定时间段,且评论内容高度雷同,疑似批量操作。这并非空穴来风,而是基于对社交媒体算法的常识分析——平台如抖音、微博的推荐机制,会优先推送高互动内容,刷赞者正是利用这一点,人为制造“爆款”假象。然而,真实性并非全盘否定。寒少的粉丝群体中,不乏忠实拥趸,其内容创意和人格魅力也可能部分驱动真实互动。但炒作的痕迹难以掩盖,尤其在对比同类创作者时,寒少的增长曲线显得过于陡峭,违背了自然增长规律。这种二元性——真实与虚假交织,正是寒少刷案的复杂性所在。它提醒我们,数字时代的“真实”已非绝对,而是需要多维度验证的动态概念。

刷赞行为的趋势演变,揭示了数字生态的深层变革。近年来,随着平台监管趋严,刷赞技术不断迭代,从人工点击转向AI模拟,隐蔽性更强。寒少案例中,疑似使用了“云控”技术,通过虚拟账号批量操作,这反映了行业从粗放式向精细化发展的趋势。同时,用户行为也在变化:年轻一代对虚假互动的容忍度降低,更看重内容实质。例如,寒少的评论区中,质疑声音逐渐增多,表明公众认知觉醒。这种趋势下,刷赞的“价值”正在贬值——平台算法升级后,虚假互动权重降低,真实互动成为关键驱动力。寒少刷赞事件,恰是这一转折点的缩影:它暴露了旧模式的不可持续性,也预示着新规则的到来。过渡而言,趋势分析显示,炒作虽能一时得逞,但长远看,唯有真实才能立足。

刷赞带来的现实挑战,不容小觑。对寒少个人而言,刷赞可能带来短期收益,如广告合作增加,但一旦曝光,将面临信誉崩塌的风险。寒少的粉丝信任一旦瓦解,其商业价值将大打折扣,甚至被平台封禁。对社交媒体平台来说,刷赞行为扰乱了公平竞争环境,算法失真导致优质内容被淹没,平台公信力受损。更广泛的社会影响是,它助长了浮躁风气——用户沉迷于数据攀比,忽视内容创新。寒少刷赞事件中,部分粉丝盲目追捧,反映了教育缺失的挑战。这些挑战共同构成数字诚信的危机,需要多方合力应对。用户应提升媒介素养,学会辨别真假;平台需强化技术监管,如引入区块链验证;行业则应倡导“内容为王”的价值观,回归本质。

面对寒少刷赞的真相,我们并非束手无策。基于以上分析,建议用户建立“互动真实性”评估体系,如分析点赞来源、评论深度;平台可借鉴国际经验,如Instagram的“虚假互动”标签机制;寒少本人若想挽回声誉,应主动透明化数据,转向内容深耕。最终,寒少刷赞事件的影响远超个案——它警示我们,数字时代的真实与炒作界限日益模糊,唯有坚守诚信,才能在浪潮中立于不败之地。