“小来早晚安账号刷赞行为是否存在?”这一问题,近期在内容创作者与用户群体中引发广泛讨论。作为深耕情感陪伴领域的头部账号,“小来早晚安”凭借每日更新的早安、晚安问候,积累了数百万粉丝,其温暖治愈的内容风格一度被视为内容行业的“正能量标杆”。然而,随着部分用户对其账号点赞数据的质疑声浮现,刷赞行为是否真实存在,成为检验内容账号数据真实性、反思内容生态健康度的重要切入点。

刷赞行为的核心逻辑,本质是“流量幻觉”与“商业变现”的畸形结合。在内容行业,点赞量作为最直观的互动指标,直接影响账号的推荐权重、广告报价与品牌合作价值。部分创作者或机构为快速提升数据表现,会选择通过技术手段或人工方式制造虚假点赞——从机器批量注册账号自动点赞,到“点赞工作室”组织真人刷赞,再到通过“数据接口”直接篡改后台数值,手段层出不穷。这种行为短期内能营造出“内容火爆”的假象,却破坏了平台的内容分发机制,更让用户陷入“被引导”的信息茧房。

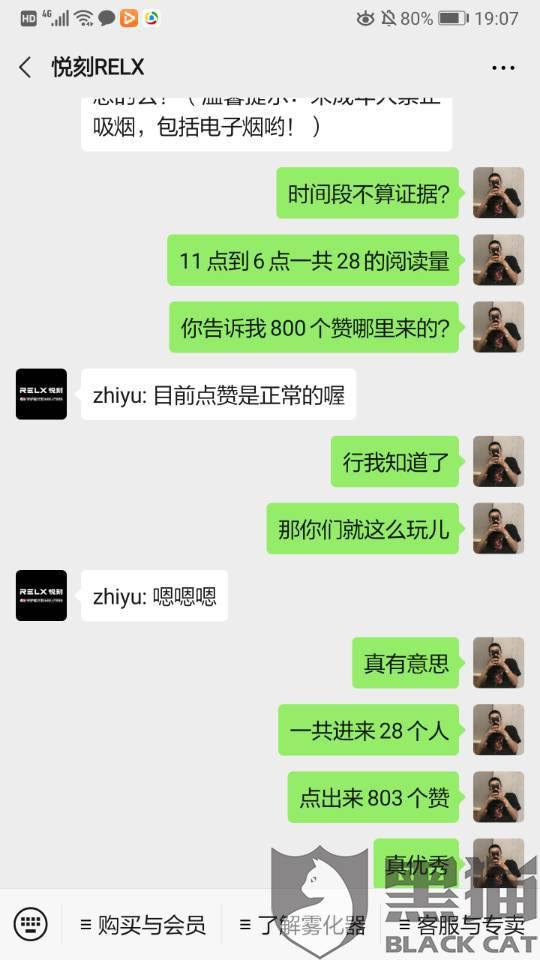

判断“小来早晚安”是否存在刷赞行为,需从多维度数据特征入手。正常账号的点赞增长应呈现“自然波动性”:内容主题贴合用户需求时,点赞量会显著上升;反之则趋于平稳。例如,当“小来早晚安”推出节日特别策划或用户共鸣强烈的情感文案时,单条视频点赞量突破10万属于合理范围;但若日常内容突然出现单日点赞量激增50%,且点赞用户中“僵尸号”(无头像、无动态、关注量为0)占比超30%,点赞时间集中在凌晨2点至4点等非活跃时段,便与自然增长规律相悖。此外,互动率(点赞量/粉丝量)是关键指标:若粉丝量达500万的账号,日常内容互动率长期稳定在8%-10%,某条内容突然飙升至20%,却未见评论量、转发量同步增长,则可能存在“只点赞不互动”的刷赞嫌疑。

从内容生态角度看,“小来早晚安”的账号属性使其更需警惕“数据依赖症”。作为情感类账号,其核心竞争力在于“用户信任”——用户通过每日的早安晚安问候,建立起对账号的情感联结。这种联结的本质是“真实互动”:用户因内容触动而点赞,而非被数据引导。若刷赞行为存在,短期内或许能提升账号热度,但长期会稀释内容价值——当用户发现“点赞数远高于实际感受”,会对账号真实性产生质疑,甚至导致粉丝流失。事实上,内容行业的“大逃杀”早已证明:靠流量堆砌的账号如沙上城堡,唯有真实互动支撑的内容才能穿越周期。例如,同类情感账号“夜听”早期也曾因数据争议陷入低谷,后通过强化内容原创性、优化用户互动机制,重新赢回市场信任,其路径恰恰印证了“真实大于虚假”的行业铁律。

平台规则的完善与用户监督意识的觉醒,正成为遏制刷赞行为的双重力量。当前,抖音、快手等主流平台已通过AI算法识别异常点赞行为:对同一IP地址的批量点赞、点赞频率异常的用户账号进行限流或封禁;同时,开放“数据异常举报”通道,鼓励用户参与内容生态共建。对于“小来早晚安”这类头部账号,平台的数据审核往往更为严格——一旦发现点赞量与互动率、完播率等核心数据不匹配,会触发人工复核机制。在此背景下,刷赞行为的“性价比”正持续降低:不仅面临账号限流风险,还可能因“虚假宣传”被市场监管部门处罚。2023年某头部美妆账号因刷赞被罚款50万元的案例,已为行业敲响警钟。

更深层次看,“小来早晚安账号刷赞行为是否存在?”的追问,本质是对内容创作本质的回归。在流量焦虑席卷行业的当下,创作者容易陷入“数据至上”的误区,却忽略了内容的核心价值——传递情感、引发共鸣、服务用户。对于“小来早晚安”而言,其用户画像多为都市白领、学生群体,他们需要的不是“虚假的热闹”,而是“真实的陪伴”。与其纠结于点赞数据的数字游戏,不如深耕内容质量:通过调研用户需求优化话题选择,用真诚的文案替代套路化表达,在评论区与用户深度互动。事实上,当内容真正触达用户内心,点赞量的增长会成为自然结果——这正是内容行业“长期主义”的底层逻辑。

“小来早晚安”的争议,折射出整个内容行业从“流量竞争”向“价值竞争”的转型阵痛。刷赞行为或许能带来短暂的数据光鲜,却无法掩盖内容的空洞;唯有坚守真实、尊重用户,才能在内容生态的长跑中立于不败之地。对于行业而言,平台需持续优化数据监测机制,创作者需回归内容初心,用户则需保持理性判断——唯有三方合力,才能让“点赞”这一互动行为回归其本质:对优质内容的真实认可,而非数据泡沫的虚假狂欢。