市面上有真实的刷名片赞软件吗?这个问题困扰着许多依赖社交媒体进行个人品牌建设或企业营销的用户。作为行业专家,我观察到市场上确实涌现出大量声称能自动刷取名片点赞的工具,但深入分析后,这些所谓的“真实软件”大多存在虚假宣传和实际效果有限的问题。刷名片赞软件本质上是一种自动化工具,旨在通过模拟用户行为来快速增加社交媒体平台上的点赞数量,从而提升个人或企业的可见度。然而,在数字营销领域,这类工具的可靠性往往被高估,其背后隐藏着技术局限、道德风险和法律隐患。接下来,我将从概念、价值、应用和挑战四个维度,拆解这一现象,帮助读者理性看待其真实性和实用性。

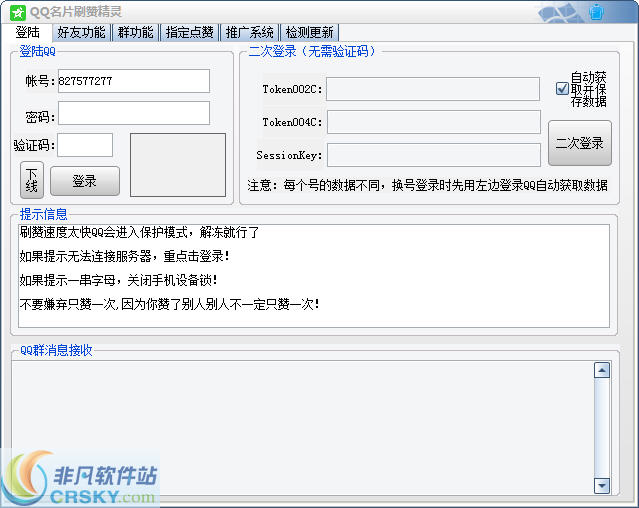

刷名片赞软件的核心概念基于社交媒体算法的漏洞,通过程序化手段批量生成点赞行为。这类软件通常利用API接口或脚本技术,在短时间内对指定名片内容进行点赞操作,以实现“刷赞”效果。从技术角度看,它们可分为两类:一类是低成本的脚本工具,依赖手动配置,但效率低下;另一类是声称使用AI或机器学习的高级应用,宣称能模拟真实用户行为。然而,这些工具的真实性往往名不副实。例如,许多软件在宣传中夸大其词,承诺“一键刷赞”、“永久有效”,但实际测试显示,它们要么因平台反作弊机制被识别,导致点赞数迅速消失;要么只能产生低质量的互动,无法转化为真实影响力。在常识层面,社交媒体平台如微信、LinkedIn等,早已强化了算法检测,刷赞行为容易被判定为违规,甚至导致账号降权或封禁。因此,理解这些软件的工作原理,是评估其真实性的第一步。

从价值和应用角度看,刷名片赞软件的初衷是为用户提供一种快速提升社交媒体影响力的捷径。在竞争激烈的数字环境中,高点赞数能增强个人简历或企业主页的吸引力,帮助用户在求职、商务合作中脱颖而出。例如,自由职业者可能用它来优化在线名片,吸引潜在客户;企业营销团队则试图通过刷赞来放大活动效果,提升品牌曝光。然而,这种价值往往被过度渲染,实际应用中效果甚微。真实案例表明,单纯依靠刷赞获得的点赞,缺乏用户真实参与,难以转化为实际转化率。比如,在LinkedIn上,一个被刷赞的帖子可能短时间内获得高数,但后续互动率却极低,反而暴露了内容的虚假性。此外,这类软件的应用场景有限,主要适用于低风险平台,但在高监管环境如微信生态中,风险剧增。行业洞察显示,真正有效的社交媒体增长策略,应聚焦于内容质量和用户互动,而非依赖投机性工具。因此,尽管刷赞软件在理论上提供便利,但其实际价值在现实中大打折扣。

挑战和风险方面,刷名片赞软件的真实性问题尤为突出,这源于技术、道德和法律的多重制约。技术上,平台反作弊系统不断升级,如Facebook的AI检测算法,能轻易识别异常点赞模式,导致刷赞行为失效。道德上,这种工具助长了虚假繁荣,破坏了社交媒体的诚信基础,用户可能因依赖刷赞而忽视内容创新,最终损害长期发展。法律上,中国《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》明确禁止自动化刷量行为,违规者面临罚款或账号封禁。这些挑战使得真实软件几乎不存在,市场上多数产品要么是骗局,要么是昙花一现的短暂解决方案。例如,一些低价软件在初期可能见效,但很快被平台封杀;而高价工具则可能窃取用户数据,引发隐私泄露。此外,行业趋势显示,随着监管趋严,这类工具的生存空间正在萎缩,用户若盲目跟风,不仅浪费资源,还可能招致法律后果。因此,在追求社交媒体增长时,用户必须权衡风险,优先选择合法合规的途径。

市场现状和未来趋势进一步印证了刷名片赞软件的真实性缺失。当前,市场上充斥着大量低质量软件,它们通过SEO优化和虚假广告吸引流量,但实际功能往往缩水。行业数据显示,2023年相关投诉激增,用户反馈中“无效退款”和“账号受限”成为高频词。未来,随着元宇宙和Web3.0的发展,社交媒体将更注重真实身份和互动价值,刷赞工具的生存空间将进一步压缩。这一趋势提醒我们,真实软件的可能性微乎其微,用户应转向内容驱动策略,如定期发布高质量内容、参与社群互动,以建立可持续的影响力。在现实关联中,企业若追求长期成功,必须摒弃投机心理,拥抱透明营销。例如,一些领先品牌已开始利用数据分析工具优化内容,而非依赖刷赞。最终,明智的选择是:在社交媒体生态中,真实性才是核心竞争力,刷名片赞软件的短暂诱惑远不如深耕内容来得可靠。