在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“帮人刷赞的QQ号码是多少”这一搜索 query 背后,折射出的是无数用户对流量焦虑的无奈与对社交价值的误读。当朋友圈的点赞数成为衡量内容受欢迎程度的标尺,当短视频平台的互动量直接关联创作者的收益,一种灰色产业链应运而生——以“刷赞服务”为核心,通过QQ等社交工具作为交易媒介,为用户提供虚假数据包装。然而,这类看似便捷的“捷径”,实则暗藏多重风险,其本质是对真实社交生态的破坏,更是对用户自身数字权益的潜在威胁。

“刷赞需求”的产生逻辑:流量焦虑下的数字幻觉

社交媒体的算法推荐机制,客观上放大了“数据崇拜”心理。一篇笔记获得100个赞与1000个赞,可能意味着曝光量相差数十倍;一条视频点赞量过万与不过万,可能直接影响创作者的商业接单机会。这种“数据即价值”的单一评价体系,催生了大量用户的“刷赞需求”。他们或为打造“完美人设”,或为提升账号权重,或单纯满足虚荣心,开始在各类社交平台搜索“帮人刷赞的QQ号码”“QQ刷赞群”“靠谱刷赞QQ”等关键词,试图通过第三方服务快速“美化”数据。这种需求背后,是对社交媒体运行逻辑的片面理解:将平台算法简化为“唯数据论”,却忽视了内容质量、用户粘性才是账号长期发展的核心。

灰色产业链的运作逻辑:廉价交易与高风险陷阱

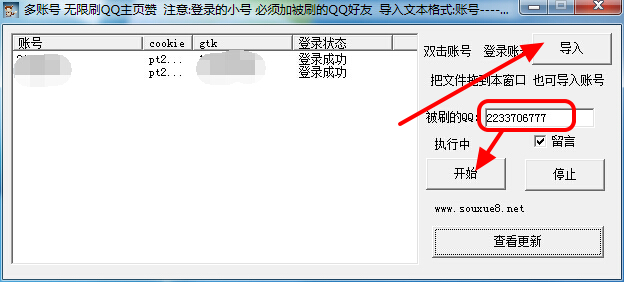

围绕“帮人刷赞的QQ号码”展开的灰色产业链,已形成分工明确的服务模式。上游是提供刷赞技术的“技术方”,通过模拟人工点击、利用境外服务器批量操作等方式生成虚假互动;中游是“代理中介”,通过QQ群、闲鱼、小红书等渠道发布广告,以“1元100赞”“包月不限量”等低价吸引用户,QQ因其低门槛、强私域属性成为主要交易工具;下游则是普通用户,在“便宜”“快速”“安全”的话术诱导下完成支付。然而,这类服务的“安全”承诺往往不堪一击。平台对刷赞行为的打击日益精准,从简单的数据异常检测升级至用户行为分析,一旦发现异常互动,轻则限流、降权,重则封号禁言。更严重的是,用户向陌生QQ账号支付费用后,可能面临个人信息泄露、银行卡被盗刷等风险,QQ号本身也可能因涉及违规交易被平台封禁。

刷赞行为的深层危害:从数据造假到生态失衡

对个体用户而言,依赖“帮人刷赞的QQ号码”获取的虚假数据,本质是一种“数字泡沫”。短期看似提升了社交存在感,长期却会陷入“数据依赖症”——为维持虚假的高互动,不得不持续购买刷赞服务,最终陷入“越刷越假,越假越刷”的恶性循环。对平台生态而言,刷赞行为破坏了公平竞争环境:优质内容因数据不足被埋没,劣质内容却可通过造假获得流量,导致用户信任度下降,平台算法推荐效率降低。对社会价值观而言,这种“唯流量论”的盛行,助长了浮躁、功利的心态,忽视了社交媒体“连接真实”的本质价值——它本应是分享生活、交流思想的空间,而非制造虚假人设的“数字舞台”。

回归真实:打破流量焦虑的正向路径

与其在“帮人刷赞的QQ是多少”的灰色地带徘徊,不如重新审视社交媒体的真正价值。对个人用户而言,与其追求虚假的点赞数,不如深耕内容质量:一篇真诚的日常分享,可能比精心包装的“爆款”更能获得真实共鸣;一次有深度的观点输出,远比刷来的千赞更有意义。对平台方而言,需优化算法逻辑,建立更科学的内容评价体系,将用户停留时长、评论互动质量、转发率等指标纳入考量,减少“唯数据论”的弊端。对监管部门而言,应加大对流量造假行为的打击力度,明确灰色产业链的法律责任,净化网络空间。

社交媒体的终极意义,在于构建真实、健康的数字社交关系。当用户不再被虚假数据裹挟,当平台不再以流量为唯一标尺,当内容创作回归“真诚”本质,那些真正有价值的信息才能高效流通,人与人之间的连接才能更加温暖。或许,放下对“帮人刷赞的QQ号码”的执念,才是打破流量焦虑、拥抱真实社交的第一步。