常见的刷赞网站一般叫什么软件呢?这个问题背后,藏着社交媒体时代流量焦虑的缩影。从“点赞助手”“流量增长神器”到“粉丝提升专家”,这些名称各异的软件,本质上都是同一类产品的变体——通过技术手段模拟真实用户互动,人为放大内容传播数据。它们的名字往往带着“工具理性”的包装,却掩盖了“价值异化”的本质。要理解这类软件的生态,需先拆解其命名逻辑与生存土壤,再深入其运作机制与行业影响。

刷赞软件的命名,本质是用户需求的精准投射。这类软件的名称很少直接使用“刷赞”这种敏感词汇,而是通过功能暗示或利益承诺降低用户的心理防线。比如“互动加速器”强调效率,“数据优化平台”突出专业性,“热门助推器”则直击用户对曝光的渴望。这种命名策略并非偶然,它反映了开发者对目标用户心理的精准把握:无论是追求个人影响力的素人,还是依赖流量变现的商家,都渴望在“点赞=价值”的隐性评价体系中快速获得认可。名称的模糊性既规避了平台审核风险,也为用户提供了“我只是用工具优化数据”的心理安慰,让违规行为显得“技术中立”。

从技术实现看,常见的刷赞网站通常依托三种核心模式:机器人批量操作、人工众包点击、数据接口篡改。机器人程序通过模拟用户行为轨迹(如随机浏览、停留时间、滑动速度)在短视频或图文平台批量点赞,成本低但易被算法识别;人工众包则通过“点击任务平台”组织真实用户完成点赞指令,成本较高但更接近真实互动;数据接口篡改则直接对接平台后台漏洞,伪造点赞数据,隐蔽性最强但风险极高。这些技术手段的迭代,本质上是与平台算法的持续对抗——当平台升级风控模型,刷赞软件就更新模拟逻辑或切换技术路径,形成“道高一尺,魔高一丈”的循环。

刷赞软件的价值争议,折射出社交媒体评价体系的深层矛盾。对部分用户而言,这类软件似乎是“破局捷径”:新账号起步阶段缺乏初始流量,刷赞能触发平台推荐算法的“冷启动”机制;商家则通过虚假数据营造“爆款假象”,刺激真实用户跟风消费。然而,这种“捷径”正在透支社交媒体的信任基础。当点赞数可以购买,内容质量与用户真实需求的关联被割裂,平台推荐的公信力随之瓦解。更严重的是,刷赞行为助长了“流量至上”的畸形生态——创作者不再深耕内容,而是沉迷于数据造假的游戏,最终导致优质内容被劣质数据淹没,用户陷入“越刷越假,越假越刷”的恶性循环。

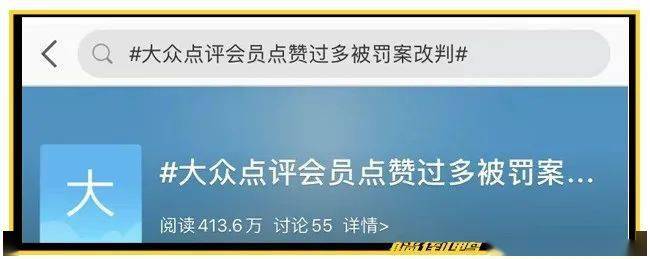

行业监管与平台治理的难度,在于刷赞软件的“灰色产业链”属性。这类软件的开发者往往注册在监管宽松的地区,通过代理分销模式层层转嫁风险;用户则通过加密通讯软件或暗网链接购买服务,交易痕迹难以追踪。尽管主流平台已投入大量资源研发风控系统(如抖音的“啄木鸟计划”、微博的“风眼系统”),但面对海量数据和隐蔽技术手段,监管仍存在滞后性。更值得警惕的是,部分刷赞软件开始转型为“综合流量服务”,将点赞、评论、转发、粉丝量打包销售,甚至提供“定制化数据造假方案”,进一步模糊了违规边界。

从趋势看,刷赞软件的生存空间正被逐步压缩,但“流量焦虑”的土壤仍在。一方面,平台算法从“关注点赞数”转向“互动质量与用户停留时长”,单纯刷赞对推荐权重的提升作用减弱;另一方面,用户对“虚假数据”的敏感度提高,真实、垂直的互动开始成为新的价值标尺。然而,当社交媒体仍将“点赞”“转发”作为核心考核指标,当流量变现与数据深度绑定,刷赞软件就会以新的形态出现——比如利用AI生成虚拟用户互动,或通过跨平台数据联动造假。彻底解决这一问题,不仅需要技术升级,更需要重构社交媒体的评价体系,让“真实连接”而非“数据泡沫”成为价值核心。

归根结底,常见的刷赞网站无论叫什么名字,都无法改变其“数据造假工具”的本质。对用户而言,依赖这类软件或许能获得短暂的数据满足,却会失去内容创作的初心与用户的真实信任;对平台而言,纵容流量造假只会加速生态恶化,最终损害自身商业价值。社交媒体的真正意义,在于让有价值的内容被看见,让真实的连接发生——这或许比任何“点赞神器”都更值得追求。