常见的刷赞平台业务通过技术伪装与需求匹配,在社交媒体生态中形成了一条隐秘的灰色产业链。其运作机制的核心逻辑,是将“点赞”这一社交货币转化为可量化、可交易的数字商品,而这一过程对社交媒体的内容生态、用户信任与商业价值产生了系统性冲击。深入拆解其运作路径与影响,有助于理解当前社交媒体的深层治理困境。

刷赞平台的技术实现依赖“效率”与“伪装”的双重博弈。早期刷赞多依靠自动化脚本,通过模拟用户账号批量操作,但容易被平台风控系统识别。随着平台算法升级,刷赞平台迭代出“真人众包+AI辅助”的混合模式:上游通过众包平台(如兼职群、任务平台)招募“刷手”,按单支付报酬(通常一条点赞0.1-0.5元),下游通过AI工具批量生成虚拟账号,模拟真实用户的浏览轨迹、停留时间与互动动作,甚至结合地理位置、兴趣标签等用户画像数据进行“精准刷赞”。部分技术能力较强的平台,还会利用平台API接口漏洞或模拟客户端请求,实现“数据直充”,绕过基础检测。这种“技术伪装”的本质,是让虚假互动在数据维度上无限接近真实行为,增加平台识别成本。

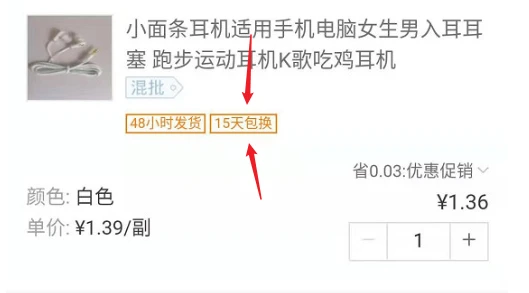

用户需求的多层次分化,构成了刷赞平台的市场基础。商家是核心需求方之一,尤其在电商平台中,商品点赞数直接影响用户信任转化——高赞商品在搜索结果中排序靠前,评论区“很多人赞”的标签能强化购买冲动。网红与KOL则依赖点赞数据维持商业价值:品牌方合作通常以“互动率”(点赞/粉丝比)作为核心考核指标,数据造假直接转化为真金白银的合作收入。普通用户的需求更具隐蔽性,职场人士通过“高赞朋友圈”塑造个人形象,自媒体主为满足“被认可”的心理需求,甚至不惜购买“点赞套餐”。这种需求从商业变现延伸至情感满足,形成了从B端到C端的完整市场链条。

盈利模式上,刷赞平台通过标准化服务实现规模化变现。基础服务是“按量计费”,客户可指定单条内容的点赞数量(如100赞、500赞),单价随数量递减;进阶服务是“套餐包”,如“月度互动包”(含点赞、评论、转发组合),满足用户长期数据维护需求;高端服务则涉及“定制化刷赞”,如配合热点事件快速制造“爆款”假象,或针对特定用户群体(如高净值人群)进行精准投放。部分平台还会衍生“涨粉引流”“评论优化”等增值服务,形成“刷赞+”的生态闭环,单账号月营收可达数万元,产业链规模已形成百亿级市场。

对社交媒体生态的冲击首先体现在数据失真引发的算法失灵。平台推荐算法依赖用户互动数据判断内容质量,刷赞行为导致劣质内容因虚假数据获得优先曝光,挤压优质内容的生存空间。例如,某美妆博主通过刷赞使单条视频互动率达到20%(真实互动率通常不足5%),算法误判为“优质内容”,持续推送至更多用户,最终形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。同时,广告主投放预算大量流向虚假流量,某电商平台数据显示,2023年因刷赞导致的广告浪费超百亿元,直接损害平台商业信誉。

用户信任的侵蚀是更深层的影响。当用户发现“高赞内容”可能是“数据泡沫”,平台内容公信力便随之瓦解。某社交平台曾出现“10万赞视频无真实评论”的争议,用户开始对点赞数据产生普遍怀疑,社交互动的“真实性”基石被动摇。更严重的是,刷赞行为异化了社交关系:点赞从“情感认同”沦为“社交货币”,用户为维持“人设”被迫参与数据造假,形成“不刷就落后”的群体焦虑,进一步加剧内容生态的浮躁化。

对商业价值的扭曲则体现在考核体系的全面失效。品牌方与MCN机构长期依赖“点赞数”“互动率”评估KOL价值,刷赞导致数据与真实影响力严重脱节。某运动品牌合作案例显示,KOL宣称的百万粉丝中,30%为僵尸粉,互动数据刷量比例超50%,最终品牌转化率不足预期的1/3。这种“数据通胀”使得市场信号混乱,优质创作者因数据劣势被边缘化,行业陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

刷赞平台的存在本质是流量焦虑与监管滞后的产物。破解这一困境,需平台方升级风控技术(如基于行为序列的深度学习检测)、行业建立“真实数据”认证体系(如引入第三方审计)、用户提升媒介素养(理性看待点赞数据)。唯有让“真实互动”回归社交本质,才能重建健康的内容生态——毕竟,社交媒体的核心价值,从来不是冰冷的数字,而是人与人之间的真实连接。