当用户在社交平台上频繁刷赞时,看似只是几秒钟的指尖操作,实则是在为个人声誉和账号安全埋下长期隐患。这种以“数据造假”为核心的社交行为,表面上提升了互动量、塑造了“受欢迎”的假象,却会在算法机制、人际关系和数字生态中引发连锁反应,最终导致声誉的隐性崩塌与安全的系统性风险。社交平台的点赞机制本质上是真实连接的镜像,而频繁刷赞则是对这一镜像的刻意扭曲,扭曲的代价往往在时间的发酵中显现。

声誉的慢性毒药:虚假繁荣下的信任崩塌

社交声誉的核心是“可信度”,而可信度建立在真实互动的基础上。频繁刷赞首先破坏的是他人对用户社交能力的判断——当一个人的动态下突然涌来大量无关账号的点赞,或是点赞时间呈现“秒级同步”的机械性特征,熟悉社交规则的观察者会迅速识别出数据的异常。这种“一眼假”的虚假繁荣,不仅无法提升真实影响力,反而会让他人对用户的社交真实性产生质疑:ta是否需要通过造假来获得认可?ta的影响力是否只是数据泡沫?一旦信任标签被贴上“虚假”,用户在社交圈中的长期价值便会大打折扣,无论是商业合作还是人际交往,信任崩塌后的重建成本远高于最初的谨慎。

更深层的损害在于对用户自我认知的异化。长期依赖刷赞获取满足感,会让用户陷入“数据依赖症”——将点赞数等同于个人价值,将虚拟互动等同于真实认同。当真实社交中的反馈(如面对面交流的回应、深度讨论的共鸣)无法匹配刷赞带来的即时快感时,用户容易产生社交焦虑,甚至扭曲社交行为:为了维持“高赞人设”,用户可能进一步投入资源刷赞,形成恶性循环。这种自我认知的偏差,最终会让用户在数字社交与现实社交之间割裂,失去建立真实关系的能力,而失去真实关系的声誉,不过是建立在流沙上的城堡。

账号安全的隐形杀手:平台规则与数据风险的双重夹击

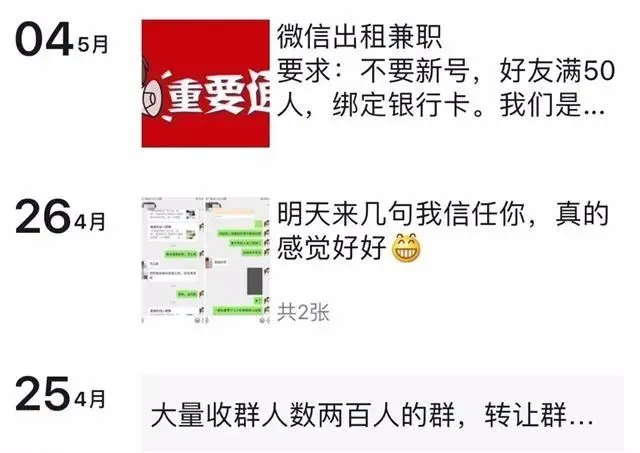

社交平台的算法机制本质上是“行为真实性”的守门人,而频繁刷赞恰恰是对这一守门规则的公然挑衅。平台通过大数据模型识别异常行为:短时间内跨地域、跨设备的密集点赞、非活跃账号(如僵尸粉)的集中互动、点赞时间与内容主题的无关性等,都会被标记为“作弊行为”。轻则触发限流机制——用户的动态被降低推荐权重,曝光量断崖式下跌;重则面临封号风险——尤其是涉及商业变现的账号,一旦被判定为“数据造假”,不仅广告合作会被终止,账号本身可能被永久封禁,多年的运营成果瞬间清零。更隐蔽的风险在于第三方刷赞工具的隐患:这类工具往往需要获取账号的登录权限、好友列表等敏感信息,用户在“买赞”的同时,也可能将账号密码、个人隐私暴露给黑客,导致账号被盗用、信息被贩卖,甚至被卷入电信诈骗等违法活动,引发法律纠纷。

心理机制与社会代价:从虚荣心到生态扭曲

频繁刷赞的背后,是社交平台时代被放大的虚荣心与社会比较心理。当“点赞数=受欢迎程度”成为隐形的社会评价标准,用户便容易陷入“数据竞赛”:为了不输给朋友、同行,甚至陌生人,选择用刷赞这种“捷径”维持表面光鲜。但这种竞赛的终点并非真正的认同,而是数字生态的集体异化——当大量用户开始刷赞,优质内容会被淹没在“数据泡沫”中,平台的内容推荐算法会因虚假数据而失真,真正有价值的内容难以触达真实受众。长此以往,社交平台会从“连接人与人”的工具,退化为“数据表演”的舞台,用户在刷赞的狂欢中,最终失去的是获取真实信息、建立深度连接的机会,而整个社交生态也会因信任缺失而逐渐僵化。

在数字时代,个人声誉是穿越虚拟与现实的无形资产,账号安全则是数字身份的基石。频繁刷赞看似是“小聪明”,实则是透支长期价值的“大糊涂”。与其在虚假数据中寻求短暂满足,不如将精力投入到真实互动中:用心创作内容、真诚回应他人、建立有温度的社交连接。唯有如此,才能在社交平台上构建经得起时间检验的声誉,守护好数字世界的“身份证”。毕竟,社交的本质是“人”与“人”的相遇,而非“数据”与“数据”的堆砌。