当网络用户参与刷票点赞时,责任应该由谁来承担?这一问题随着数字社交的深入日益凸显,成为网络生态治理的核心议题。在流量经济主导的网络空间,刷票点赞行为已从个人小动作演变为破坏公平竞争、扭曲价值判断的顽疾。个人用户作为行为直接实施者,是责任的首要承担主体;平台运营者作为网络空间的管理者,肩负不可推卸的监管责任。二者的责任边界并非割裂,而是相互交织、共同构成治理闭环——唯有明确责任归属、强化协同共治,才能遏制虚假流量乱象,重建清朗网络生态。

个人用户对刷票点赞行为负有直接责任。从主观层面看,无论是为获取利益、满足虚荣心,还是出于“随大流”心理,用户主动参与刷票点赞,本质上是对网络规则和公共利益的漠视。例如,在选秀节目中,粉丝通过批量注册账号、使用自动化工具为偶像投票;在短视频平台,用户购买“点赞套餐”提升内容热度——这些行为均出自个人主观故意,而非被动裹挟。从客观后果看,刷票点赞直接破坏了公平竞争机制:虚假流量让优质内容被淹没,使真正有价值的声音被稀释;长期来看,这种行为还会助长“流量至上”的畸形价值观,误导社会尤其是青少年的认知判断。法律层面,《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等均明确禁止通过技术手段进行虚假交易、流量造假,个人用户的行为已涉嫌违法,需承担相应法律责任,包括但不限于账号封禁、信用惩戒,甚至面临行政处罚。

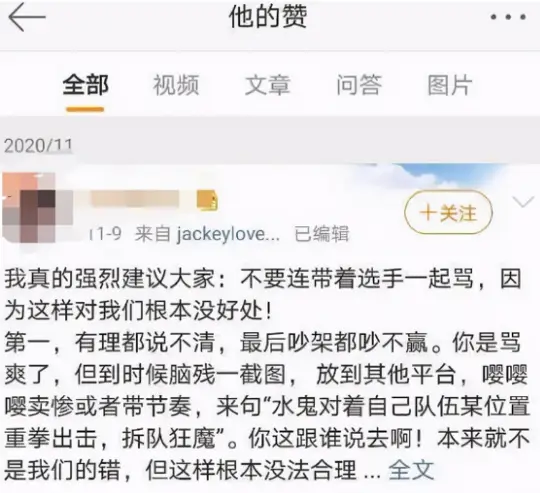

平台运营者对刷票点赞行为负有监管责任。作为网络服务的提供者和网络空间的管理者,平台掌握着技术、规则、数据等核心资源,是治理刷票点赞行为的关键主体。首先,平台有义务建立健全规则体系,明确禁止刷票点赞行为,并制定清晰的处罚标准。例如,微博、抖音等平台虽在用户协议中禁止“刷量”,但部分规则表述模糊、执行宽松,给违规行为留下空间。其次,平台需承担技术监测责任。当前,刷票点赞已形成黑色产业链,从人工“水军”到自动化脚本、AI模拟点击,手段不断升级,这要求平台投入更多技术资源,通过大数据分析、行为识别算法等手段,实时监测异常流量。例如,淘宝通过识别“刷单”用户的IP地址、设备指纹、行为轨迹等特征,有效遏制了虚假交易;视频平台可通过分析用户投票、点赞的时间分布、频率模式,发现批量操作行为。若平台放任不管,甚至默许第三方刷票工具的存在,便构成监管失职,需承担连带责任——正如某直播平台因未及时处理“刷礼物”造假行为,被监管部门处以罚款,教训深刻。

然而,治理刷票点赞行为面临多重挑战,导致责任划分在实践中存在模糊地带。技术对抗的“猫鼠游戏”是首要难题:刷票方不断迭代技术手段,如使用代理IP、模拟真人行为、跨平台协同操作等,给平台监测带来极大难度;而平台的技术升级往往滞后于违规手段的创新,形成“道高一尺,魔高一丈”的困境。其次,责任认定存在“灰色地带”:当用户通过非正规渠道购买刷票服务时,平台是否需对第三方工具提供者的行为负责?当刷票行为涉及跨平台、跨地域操作时,监管责任如何分配?这些问题尚无明确答案,需在实践中进一步探索。此外,部分用户以“不知情”“平台规则不明确”为由推卸责任,也增加了治理难度——事实上,平台用户协议通常已包含禁止刷票点赞的条款,用户注册即视为同意,所谓“不知情”难以成为免责理由。

破解刷票点赞治理难题,需构建“个人自律+平台监管+法律约束”的共治体系。对个人用户而言,需强化法律意识和道德底线,认识到刷票点赞不仅是违规行为,更是对网络公平的破坏,主动抵制虚假流量诱惑。对平台运营者而言,应摒弃“流量至上”的短视思维,将技术投入向反刷票领域倾斜,提升监测精准度;同时,规则制定需更具透明度和可操作性,让用户清晰知晓“可为”与“不可为”,并建立快速响应机制,对违规行为“零容忍”。监管部门则需完善法律法规,明确平台与用户的权责边界,针对新型刷票手段出台专项治理措施,形成“法律+技术+行政”的多维监管合力。

当网络用户参与刷票点赞时,责任从来不是单一主体的“独角戏”,而是个人与平台的“共担题”。个人需为自己的行为负责,平台需为网络空间的清朗负责——唯有二者各司其职、协同发力,才能斩断虚假流量的利益链条,让网络空间回归“内容为王、价值为先”的本质,为数字经济的健康发展筑牢根基。