微信刷说说赞软件真的有用吗?这个问题困扰着许多追求社交互动感的用户。在微信生态中,朋友圈说说点赞数常被视为社交价值的直观体现,催生了各类“刷赞工具”的泛滥。这些软件打着“一键提升人气”“快速获取关注”的旗号,承诺让用户的说说瞬间收获数百甚至上千点赞。然而,这种看似高效的社交捷径,实则暗藏多重陷阱,其“有用性”仅停留在表面数据游戏,与真实社交价值背道而驰。

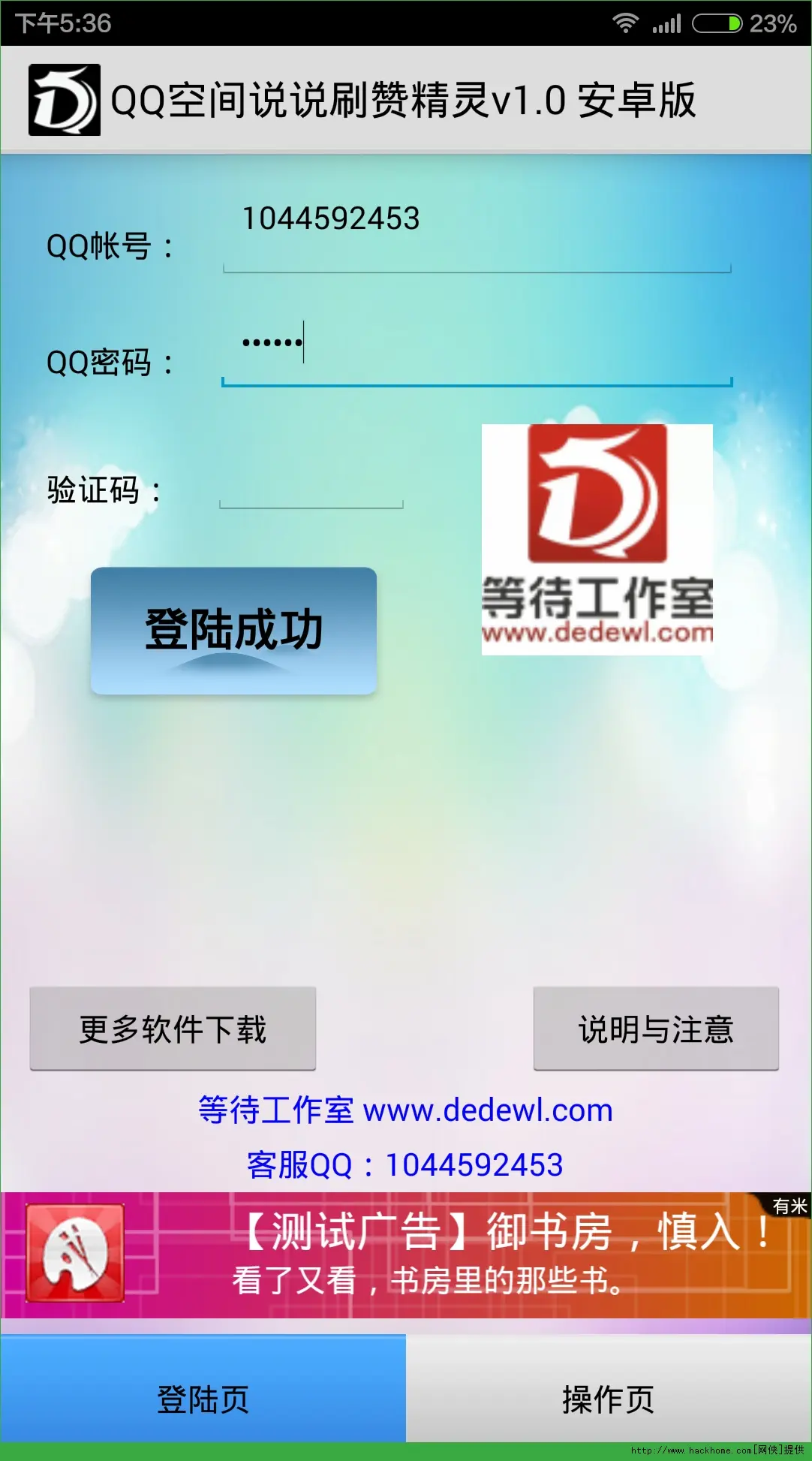

从技术原理看,微信刷说说赞软件主要通过两种方式实现:一是模拟用户操作,利用脚本批量执行点赞指令;二是通过非官方接口调用微信系统,绕过正常互动机制。前者依赖大量虚拟账号或“肉鸡”手机,后者则涉及账号安全风险。这类工具常宣称“无需root”“防封号”,但微信平台早已建立完善的反作弊机制,通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术,能精准捕捉异常点赞行为。一旦被判定为违规,轻则删除虚假互动数据,重则限制朋友圈功能甚至封禁账号,用户所谓的“人气提升”可能瞬间化为乌有。

用户对“微信刷赞效果”的期待,本质上是对社交认同的渴望。在心理学层面,点赞数会触发大脑的“奖励回路”,带来短暂的满足感。但这种依赖外部数据构建的自信,如同沙滩上的城堡,经不起真实社交的考验。当用户发现点赞者多为陌生账号、机器人,或是互动无法转化为实际的人际关系时,心理落差往往比未刷赞前更强烈。更值得警惕的是,部分刷赞软件会诱导用户授权敏感权限,如通讯录、聊天记录等,导致隐私泄露风险。近年来,多地警方通报案例显示,不法分子利用这类软件窃取用户信息,实施精准诈骗,其危害远超“点赞造假”本身。

从社交生态角度看,微信的核心价值在于基于真实关系的互动沉淀。刷赞行为本质上是对这种信任机制的破坏。当朋友圈充斥着虚假的点赞数据,优质内容反而可能被淹没在“数据泡沫”中,影响平台的算法推荐逻辑。微信官方多次强调,社交互动的真实性是平台健康发展的基石,对刷量行为始终保持高压打击态势。2023年微信安全报告显示,全年清理违规点赞行为超2亿次,封禁相关账号500余万个。这意味着,使用刷说说赞软件的用户,不仅无法获得持久社交红利,反而可能因违规付出沉重代价。

更深层的矛盾在于,社交互动的本质是情感共鸣,而非数字竞赛。一个精心撰写的说说,获得三五好友真诚的评论与点赞,远胜过数百个机器人的“一键支持”。过度追求点赞数量,容易陷入“社交表演”的怪圈:用户为了迎合算法或他人期待,发布内容时优先考虑“能否刷赞”,而非真实表达。这种异化最终导致社交体验的贬值——当点赞失去温度,朋友圈便沦为冰冷的数字剧场,用户在虚假繁荣中逐渐迷失社交的本真需求。

当然,部分用户认为刷赞能“应急”,例如在重要时刻(如生日、求职)快速营造“高人气”形象。但这种饮鸩止渴的方式,或许能暂时满足虚荣心,却无法改变社交关系的本质。真正的人脉积累,源于日常的真诚互动:一次有意义的评论、一次私下的关心,远胜过千次虚假点赞。从长远来看,依赖工具构建的社交形象,一旦被识破,反而会损害个人信誉,得不偿失。

微信刷说说赞软件的“有用性”,本质上是被商业话术包装的社交幻觉。它用短期数据满足用户的即时心理需求,却以隐私安全、账号风险和社交信任为代价。在微信日益注重真实互动生态的今天,与其追求虚假的数字繁荣,不如回归社交本质——用真诚的内容连接他人,用真实的互动沉淀关系。毕竟,朋友圈的意义不在于点赞数有多高,而在于那些真正为你点赞的人,是否懂你的说说,更懂你的生活。