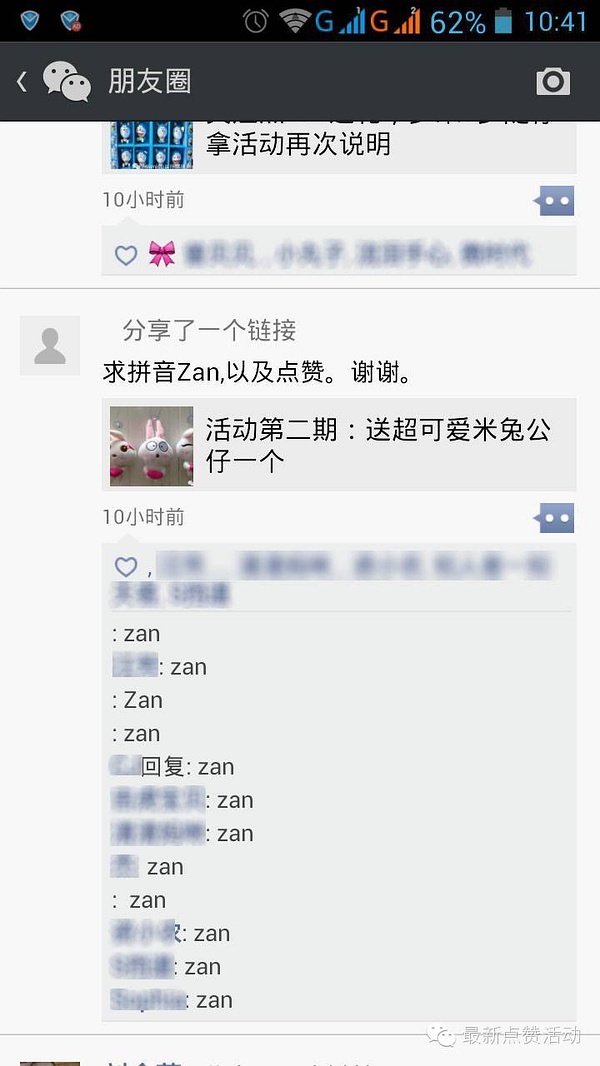

微信推文的传播效果很大程度上依赖互动数据,其中点赞是最直观的反馈指标。在内容同质化加剧的当下,不少运营者尝试通过微信刷赞程序提升推文点赞量,这类工具是否真能优化传播效果?其背后又藏着怎样的逻辑与风险?

微信生态中,点赞不仅是用户对内容的简单认可,更是算法推荐的核心依据。平台会根据点赞量、点赞速度、用户画像匹配度等维度,判断内容是否值得推向更多流量池。一篇推文若能在发布后短时间内获得大量精准点赞,更容易触发“看一看”的社交推荐机制,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正循环。这种数据信号对创作者和品牌方而言,意味着更高的可见度与潜在转化机会,但也催生了微信刷赞程序这一灰色工具的市场需求。

微信刷赞程序的工作原理,本质是对平台算法规则的“逆向工程”。主流工具通过模拟真实用户行为完成点赞操作:通过IP池动态切换规避地域限制,用设备指纹技术伪装不同终端特征,结合随机停留时长、模拟浏览轨迹等细节,让点赞行为更接近自然用户。部分高级工具甚至能接入微信用户画像数据库,根据推文的目标受众(如年龄、性别、兴趣标签)匹配对应账号进行点赞,提升“有效点赞”比例——即那些来自潜在真实用户的、可能带来二次传播的点赞。

这类程序提升推文点赞效果的路径,可拆解为三个核心维度。其一,精准匹配目标受众,打破“无效点赞”陷阱。例如,面向职场人群的职场技能推文,刷赞程序会优先匹配标注“企业管理”“职场充电”等标签的账号,这类用户的点赞不仅数据更“干净”,还可能触发同圈层用户的社交认同,带动自然点赞增长。其二,优化发布时间窗口,利用算法冷启动机制。微信推文发布后的1-2小时是算法初始流量池分配的关键期,此时通过刷赞程序快速积累基础点赞(如500-1000个),能让内容更快跳出“小流量测试”阶段,进入更大范围的推荐池。其三,构建多维互动信号,强化算法信任度。部分工具支持“点赞+在看+评论”组合操作,模拟真实用户的多维度互动行为,避免单一数据异常触发平台风控。例如,一篇情感类推文若仅有大量点赞但零评论,反而可能被判定为“刷量”,而配合少量真实感评论的点赞,数据可信度会显著提升。

然而,微信刷赞程序的应用始终游走在合规与风险的边界。平台方已通过AI算法持续升级异常检测能力:识别短时间内同一IP地址的密集点赞、无浏览记录直接点赞、账号行为模式高度雷同等特征。一旦被判定为违规,轻则推文互动数据被清零,重则面临账号限流、功能封禁甚至封号风险。更重要的是,虚假点赞无法转化为真实用户粘性。某美妆品牌曾通过刷赞将推文点赞量做到10万+,但后续转化率不足0.5%,远低于行业平均的2%-3%。数据泡沫不仅误导运营决策,更可能让创作者陷入“依赖工具-忽视内容-数据崩塌”的恶性循环。

科学使用微信刷赞程序,需坚守“辅助而非替代”的原则。首先,控制刷赞比例与频率,将刷赞量控制在自然流量的20%以内,例如自然点赞500的推文,刷赞不超过100个,避免数据断层。其次,以数据反哺内容优化,通过测试不同标题、配图的点赞转化率,找到用户真实偏好。例如,某知识类博主用刷赞程序对比“干货满满”与“3分钟学会”两种标题的点赞效果,发现后者转化率更高,遂调整内容策略,自然流量提升40%。再次,选择合规服务商,优先承诺“模拟真实用户行为”且无恶意脚本的工具,避开“秒赞”“万粉号批量点赞”等高风险服务。最后,注重数据真实性验证,刷赞后需通过用户画像分析(如点赞账号是否为真实活跃用户)、互动转化率(点赞到阅读的跳转率)等指标,评估实际效果而非单纯看点赞数。

归根结底,微信刷赞程序的价值,在于为优质内容提供“临门一脚”的助推,而非成为内容生产的捷径。在微信生态日益强调“真实互动”的当下,算法对“自然流量”的权重持续提升,脱离内容本质的刷赞终将被反噬。真正的点赞效果提升,永远始于用户共鸣——工具只是放大器,唯有内容足够优质、观点足够深刻,才能让每一次点赞都成为真实传播的起点。