微信运动刷赞器,这个在社交圈悄然流传的工具,正成为越来越多“步数焦虑”者的秘密武器。它究竟是技术捷径还是数字泡沫?要理解它的价值,必须先拆解其本质——它并非简单的“点赞机器”,而是基于微信运动社交逻辑的自动化工具,通过模拟真实用户互动行为,在点赞数据上制造“繁荣假象”,从而在好友排行榜的社交展示中占据心理优势。

一、微信运动刷赞器:从“步数排名”到“点赞社交”的需求延伸

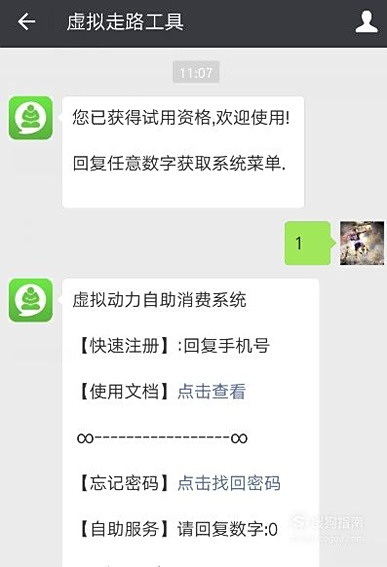

微信运动的核心功能是记录步数并生成好友排行榜,而“点赞”则构成了这一场景的社交货币——好友的点赞不仅是对运动行为的认可,更在无形中强化了用户的“成就感”。然而,当步数竞争演变成“点赞数量”的比拼,手动点赞的低效率与社交压力催生了刷赞器的需求。这类工具通常通过两种方式运作:一是基于微信开放接口的自动化脚本,实现批量给好友点赞;二是通过虚拟账号模拟真实用户互动,快速提升点赞量。其核心逻辑,是将“步数排名”的单一竞争,扩展为“点赞热度”的社交竞争,从而在好友圈的“运动人设”中占据更醒目的位置。

二、提升步数排名的“曲线路径”:点赞如何影响社交感知?

严格来说,微信运动的步数排名仅由步数数据决定,点赞并不直接影响算法排序。但刷赞器的价值,在于通过提升点赞数量,间接优化用户在社交场景中的“排名感知”。具体而言,当用户的步数截图被大量点赞包围时,会在朋友圈形成“高活跃度”的视觉暗示,这种暗示可能带来两种正向反馈:其一,社交认同感强化,用户更愿意主动分享步数,从而形成“运动-分享-点赞-激励运动”的良性循环;其二,在非正式的“好友印象分”中,高点赞步数往往被视为“自律”的标签,间接提升用户在社交圈中的“竞争力”。例如,职场中,同事间的高赞步数截图可能被解读为“积极生活态度”,这种隐性优势虽不直接改变步数排名,却满足了用户对“社交认可”的深层需求。

三、工具背后的用户心理:从“健康记录”到“数字表演”

刷赞器的流行,本质上是微信运动从“健康工具”向“社交舞台”转型的必然产物。最初,用户使用微信运动的目的是记录运动数据、督促健康习惯;但随着社交属性的增强,“步数排名”逐渐演变为一种“数字表演”——用户不仅要比步数,还要比“谁的运动更受欢迎”。刷赞器恰好满足了这种“表演需求”:它用最低的时间成本,将普通步数包装成“爆款内容”,让用户在虚拟社交中获得“被看见”的快感。这种心理与短视频平台的“点赞经济”异曲同工——在注意力稀缺的时代,数据热度成为个体价值的外化符号,而刷赞器则是这一符号的“加速器”。

四、理性审视:刷赞器的价值边界与潜在风险

尽管刷赞器能在短期内提升社交满足感,但其价值存在明显的边界。首先,它无法改变真实的步数数据,过度依赖可能导致“重点赞、重运动”的本末倒置;其次,微信平台已明确禁止第三方工具的自动化操作,使用刷赞器存在封号风险;更重要的是,虚假的点赞互动会稀释社交关系的真实性——当点赞沦为机器的批量操作,朋友间的真诚认可便失去了意义。从健康管理的角度看,步数排名的终极意义应是激励用户坚持运动,而非陷入“数据造假”的焦虑。

五、回归本质:让“步数排名”成为健康生活的真实注脚

与其追逐虚拟的点赞热度,不如将目光转向步数排名的初心——记录每一次真实的迈步。微信运动的真正价值,在于通过“社交监督”与“数据可视化”,让运动习惯从“被动坚持”变为“主动选择”。与其依赖刷赞器制造虚假繁荣,不如尝试更健康的“社交激励”:比如组建好友运动群,通过每日步数打卡分享真实体验;或设定“运动小目标”,用真实的汗水换取好友的真诚点赞。毕竟,数字可以修饰,但身体的感受不会说谎——当步数从1000步到10000步的进步,才是对自我最好的证明。

微信运动刷赞器,一面是数字时代社交需求的缩影,一面是健康管理的警示镜。它提醒我们:在虚拟与现实的边界中,唯有回归运动的本真——用脚步丈量生活,用汗水浇灌健康,才能让“步数排名”真正成为积极人生的注脚,而非虚荣泡沫的牺牲品。毕竟,真正的“排名”,从来不在朋友圈的点赞列表里,而在每一个坚持向前的清晨与黄昏。