微信运动刷赞器为何无法使用?这一问题背后,实则折射出社交运动平台的生态逻辑、技术反制与用户需求的深层博弈。随着微信运动成为国民级运动社交工具,步数造假与刷赞行为曾一度泛滥,但如今各类“微信运动刷赞器”逐渐失效,并非偶然的技术故障,而是平台治理、用户认知与数据安全共同作用的结果。

微信运动的生态定位决定了真实数据的不可替代性。作为腾讯旗下基于LBS定位的运动社交产品,微信运动的核心价值在于通过真实步数记录构建轻量化社交连接。用户每日步数自动生成排行榜,好友间的点赞与互动形成“运动社交”的独特场景——这种基于真实数据的激励机制,本质上是通过“透明化运动行为”推动健康生活方式。若允许刷赞器篡改数据,排行榜将失去真实性,社交激励效果荡然无存。例如,用户发现好友步数从日均5000跃升至10万却无运动记录,或点赞量异常突增,会严重破坏平台的信任基础。因此,微信运动自诞生起就将“数据真实性”作为底线,刷赞器的存在直接挑战这一核心逻辑,平台必然予以强力反制。

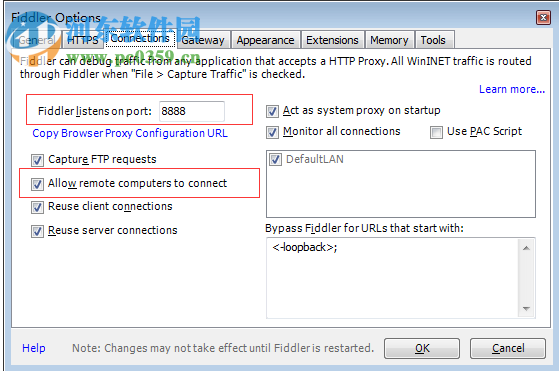

技术层面的攻防博弈是刷赞器失效的直接原因。早期的微信运动刷赞器多利用系统漏洞或第三方接口篡改数据,例如通过伪造GPS定位、模拟运动传感器数据或劫持用户账号权限实现“一键刷赞”。但随着腾讯技术团队对数据安全机制的迭代升级,这类工具的生存空间被急剧压缩。一方面,微信运动引入了多维度数据校验体系:通过手机陀螺仪、加速度传感器等硬件数据判断运动真实性,结合GPS轨迹分析是否出现“瞬间万步”“零位移高步数”等异常行为;另一方面,平台建立了用户行为画像模型,对点赞频率、步数波动、设备环境等数据进行实时监测,一旦检测到非自然操作(如短时间内大量集中点赞、跨地域异常步数),会触发风控机制,包括限制点赞功能、账号临时冻结甚至永久封禁。此外,微信还强化了账号安全策略,要求开启“登录保护”“设备锁”等功能,刷赞器若需获取用户权限,极易被识别为恶意行为,导致工具本身无法接入或被用户主动卸载。

用户需求升级与平台治理导向的协同,加速了刷赞器的边缘化。过去,部分用户使用微信运动刷赞器源于“社交焦虑”——担心步数过低影响好友印象,或为了争夺排行榜前列获得虚荣满足。但随着健康意识的普及,用户对运动数据的认知逐渐回归理性:更多人开始关注步数背后的健康价值,而非单纯的数字排名。微信运动也通过“运动勋章”“健康报告”等功能引导用户从“比步数”转向“比健康”,例如推出“连续运动7天”“累计达成10万步”等成就体系,这些基于真实运动数据的激励,比虚假的点赞更具长期吸引力。同时,平台对刷赞行为的公开处罚案例(如某账号因使用刷赞器被公示封禁)形成了有效震慑,用户意识到刷赞不仅无法带来真实社交价值,还可能损害个人信誉。这种“用户需求理性化”与“平台治理规范化”的叠加,使得刷赞器失去了生存的土壤——当用户不再为虚假数据买单,工具开发者自然失去持续优化的动力。

更深层次看,刷赞器失效是互联网内容生态“去伪存真”趋势的缩影。从早期的微博刷粉、抖音刷播放,到如今的微信运动刷赞,各类数据造假工具的兴衰,本质是平台对“真实价值”的回归追求。微信运动作为连接社交与健康的场景化产品,其数据真实性直接关系到用户健康决策的可靠性。例如,医生通过微信运动步数分析患者术后康复情况,企业通过员工步数数据开展健康挑战赛,这些场景一旦掺假,可能引发健康风险或管理漏洞。因此,平台对刷赞器的零容忍,不仅是维护自身生态,更是对用户健康权、数据安全权的保护。未来,随着AI检测技术(如图像识别运动场景、区块链存证运动数据)的应用,刷赞器等技术手段将面临更精准的打击,而用户也会逐渐意识到:运动的意义不在于朋友圈的点赞数,而在于每一步对健康的真实积累。

微信运动刷赞器无法使用,看似是一个工具失效的小问题,实则揭示了数字时代社交产品的核心逻辑——真实是信任的基石,健康是价值的核心。对于用户而言,与其依赖虚假的“数据包装”,不如将目光回归运动本身:当步数不再是为了攀比,而是为了更健康的身体,微信运动才真正实现了其“让运动成为一种社交”的初心。而对于平台而言,持续升级技术防护、引导理性社交生态,才能在数据与价值的平衡中,构建更可持续的发展路径。