微信运动点赞可以刷吗?这个问题在社交场景中频繁出现,背后折射出用户对虚拟社交价值的认知偏差。从技术层面看,微信运动点赞存在刷量可能;但从社交本质与风险维度考量,刷量行为不仅违背平台规则,更会稀释运动记录的真实意义,最终得不偿失。

技术上,微信运动点赞的刷量主要通过三种途径实现:第三方工具脚本、人工代刷服务、账号互刷群组。第三方工具通常通过模拟微信客户端接口,批量向指定账号发送点赞请求,这类工具往往打着“一键点赞”“排名提升”的旗号,在非官方渠道传播;人工代刷则通过兼职平台或社交群组组织用户,以每单0.1-0.5元的价格完成点赞任务,操作看似“真人互动”,实则隐藏账号安全风险;账号互刷群组则是用户自发组建的“点赞互助群”,群成员通过约定时间互相点赞,形成虚假的热闹氛围。然而,微信平台早已针对异常点赞行为建立检测机制,包括点赞频率异常(如短时间内大量点赞)、IP地址异常(多地登录)、账号关联度低(无共同好友却频繁互动)等维度,一旦触发检测,轻则点赞数据被清零,重则账号面临功能限制甚至封禁。

用户选择刷点赞的动机,本质是虚拟社交中的“数据焦虑”与“身份认同”需求。微信运动自上线以来,便超越了单纯的步数记录功能,演变为社交场域中的“隐形名片”。朋友圈每日步数排名、好友点赞数多少,无形中被赋予了“健康指标”“生活态度”的象征意义。例如,职场中,连续多日占据封面可能被解读为“自律”的标签;家庭群组里,长辈的点赞数常被视为“活力”的证明。这种认知偏差催生了“点赞攀比”心理——当真实运动难以维持高位时,部分用户便试图通过刷量维持“人设”。更有甚者,将微信运动数据与职场考核、社交评价挂钩,认为点赞数少意味着“不被关注”,从而铤而走险选择刷量。

刷点赞的行为,实则是在透支账号安全与社交信任。从技术风险看,第三方工具往往需要获取用户微信的读写权限,一旦授权,可能导致聊天记录、好友列表等隐私信息泄露;人工代刷服务的账号则多为“养号”批量注册,与用户账号存在异常关联,极易触发微信的风控系统,导致账号被标记为“异常使用”。从社交风险看,微信运动的点赞本应是真实互动的延伸,当数据造假被识破——例如某用户步数常年居高不下却从不分享运动轨迹,或点赞数突然暴增却无合理解释——不仅会失去好友的信任,更可能沦为社交圈中的“笑柄”,反而损害个人形象。从健康价值看,刷点赞的本质是“为数据而运动”,背离了微信运动倡导的“健康生活”初衷。当用户关注点从“今天走了多少步”转移到“如何让更多人点赞”,运动便失去了本真的意义,甚至可能因盲目追求步数数据而引发运动损伤。

微信运动点赞的核心价值,在于构建基于真实健康数据的正向社交激励。不同于朋友圈的精心修饰,微信运动的步数与点赞更接近“生活本真”——它记录的是用户真实的日常活动,传递的是“我今天很努力”的朴素表达。点赞行为,本质是对这种努力的认可与鼓励:好友看到你连续一周万步,点赞一句“加油”,是对自律的肯定;家人看到你周末爬山,点赞一个“赞”,是对陪伴的珍惜。这种基于真实数据的互动,能够形成“运动-认可-坚持”的良性循环,激励用户将健康习惯融入生活。例如,不少用户反馈,正是因为看到好友的点赞和评论,才会在不想运动时多走一站地铁,在周末放弃躺平选择户外散步。这种“被看见”的温暖,远比冰冷的数字排名更有意义。

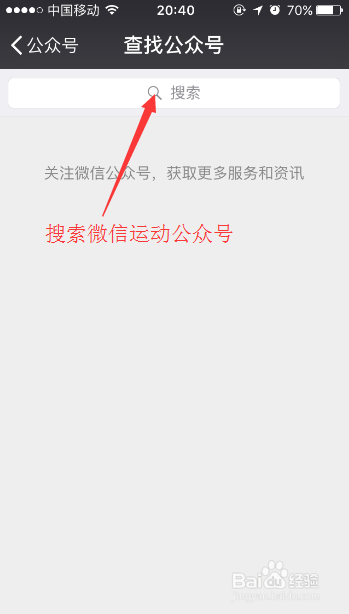

面对“是否刷点赞”的困惑,回归初心才是最优解。首先,理性看待微信运动的功能定位:它是一款健康记录工具,而非社交竞技场,步数高低、点赞多少,都不应成为评价自我或他人的标准。其次,建立真实的健康目标,比如每周运动3次、每天步行30分钟,用持续的努力代替短期的数据造假。若想获得更多互动,不妨主动分享运动轨迹——例如记录一次晨跑的路线,或上传一张运动后的自拍,真实的分享比虚假的点赞更能赢得共鸣。最后,警惕“数据绑架”,当微信运动带来焦虑而非动力时,不妨暂时关闭朋友圈排名功能,专注于自我提升。毕竟,健康的身体与积极的心态,才是微信运动真正想传递的价值。

微信运动点赞可以刷吗?技术上或许可行,但社交的本质是真实,健康的核心是自律。刷量或许能换来一时的虚荣,却会失去长久的信任与健康的意义。与其在数字游戏中迷失,不如用每一步真实的脚印,走出属于自己的健康之路——毕竟,真正值得点赞的,从来不是冰冷的数字,而是那个坚持运动的、闪闪发光的自己。