微信连接点赞作为社交互动的核心场景,其真实性一直备受关注——刷量是否可行?这背后涉及技术机制、平台逻辑与用户信任的多重博弈。在微信构建的熟人社交生态中,点赞不仅是内容传播的催化剂,更是人际关系温度的量化体现,而“刷量”这一灰色操作的存在,正悄然侵蚀着这一场景的原始价值。

从技术原理看,微信连接点赞的“刷量”可能性存在显著壁垒。不同于普通开放平台的点赞机制,微信连接点赞深度绑定社交关系链:用户需通过好友验证或共同社群才能完成互动,这一设计天然过滤了非真实关系的点赞行为。微信的实时风控系统会通过设备指纹、行为特征、关系强度等多维度数据建立用户画像,异常点赞行为(如短时间内跨地域高频点赞、无内容互动的批量点赞)会被标记为可疑。例如,某用户若在1秒内为10条不同好友的内容点赞,系统会立即触发异常检测——人类操作无法达到如此高频的响应速度,而群控软件模拟的点击行为又缺乏真实用户的行为逻辑(如先浏览内容再点赞)。此外,微信的“好友关系网”具有强关联性,虚假账号难以穿透多层社交验证,即使通过非正规渠道获取账号,也难以进入目标用户的“强关系圈”,这使得刷量操作在技术上难以规模化实现。

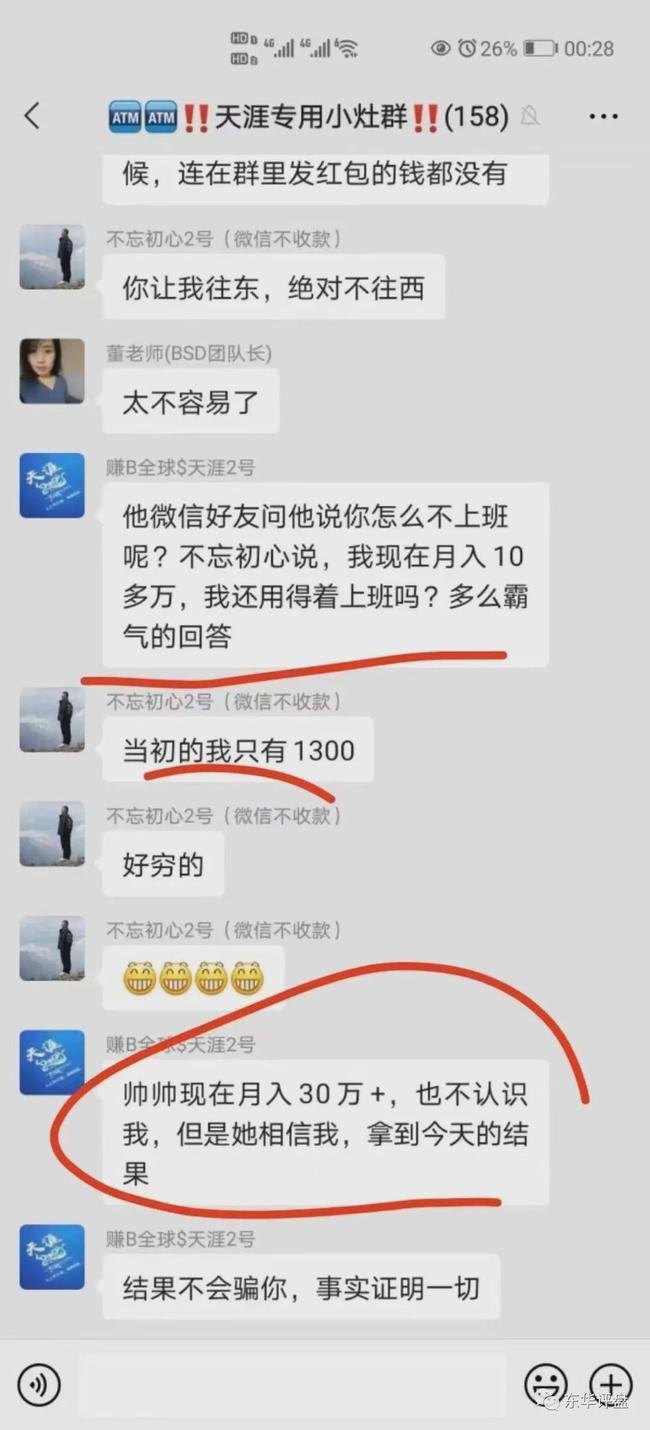

尽管技术壁垒较高,仍有人试图通过灰色手段挑战规则。常见的刷量路径包括两类:一类是利用“外挂软件”模拟用户行为,这类软件通常通过抓取微信接口漏洞,实现自动化点赞;另一类是“人工刷量”,通过兼职群或虚假账号互赞,形成“点赞联盟”。但两种路径均面临微信的强力反制。在外挂软件层面,微信的“设备指纹技术”能精准识别异常终端,一旦发现设备存在自动化脚本特征,会立即触发账号限制,严重者永久封禁。人工刷量则因成本高、效率低而难以持续:10个真实账号的互赞仅能覆盖10个用户,且点赞内容多为低质信息,无法形成有效传播。更关键的是,微信的“社交信用分”机制会将频繁参与互赞的账号标记为“异常互动者”,降低其在朋友圈的曝光权重——刷量者投入成本,却无法获得预期的传播效果,可谓“赔了夫人又折兵”。

刷量的危害远不止于技术层面的博弈,更对社交生态与商业信任造成深层侵蚀。对个人用户而言,虚假点赞扭曲了社交反馈的真实性。当朋友圈充斥着“买来的赞”,点赞数从“情感认同”沦为“数字表演”,用户逐渐失去分享欲,社交互动的纯粹性被破坏。对商家而言,微信连接点赞是衡量内容效果的重要指标,若数据注水,会导致营销决策失误:某品牌曾因依赖刷量数据判断爆款潜力,将大量资源投入“伪爆款”产品,最终销量惨淡。更严重的是,刷量行为会破坏微信平台的公平性规则。微信生态的核心价值在于“基于信任的连接”,虚假互动如同在社交关系中掺入“杂质”,长期积累将导致用户对平台信任度下降,最终损害所有参与者的利益。

面对刷量乱象,微信已构建起“技术+规则+生态”的三重治理体系。技术上,通过AI算法实时分析点赞行为序列,识别异常模式(如深夜高频点赞、跨地域瞬时互动);规则上,明确将“刷量”列为违规行为,对涉事账号采取阶梯式处罚(从警告到封号);生态上,通过“优质内容推荐机制”提升真实互动内容的曝光权重,让优质内容自然获得点赞,而非依赖数据造假。例如,微信推出的“朋友在看”功能,会优先展示好友真实互动过的内容,这一设计从流量分配层面削弱了刷量的商业价值——即使刷量者获得高点赞数,若缺乏真实用户的深度互动(评论、转发),内容仍难以触达更广泛受众。

对用户而言,理性看待微信连接点赞的价值,比纠结于“数字高低”更重要。点赞的本质是社交情感的即时反馈,是“我看见了你”的温柔确认。当我们将点赞从“数字竞赛”中解放出来,回归其传递温度的初心,刷量自然失去了生存土壤。对平台与商家而言,与其在灰色地带冒险,不如深耕内容质量与用户运营——真实的情感连接,才是微信生态中最稀缺、最珍贵的“流量密码”。

微信连接点赞的刷量问题,本质是真实社交与虚假数据的博弈。在这个以“人”为核心的社交场域里,每一个点赞都应是一份真实的情感共鸣,而非技术操控的数字泡沫。唯有坚守真实,才能让社交互动回归其传递温度的初心,让“连接”二字在微信生态中真正熠熠生辉。