微博刷粉丝牛粉吧赞的操作真的有效吗?这是许多账号运营者在数据焦虑下反复纠结的问题。在流量至上的社交媒体时代,粉丝数、点赞量常被视作账号价值的直观体现,催生了“刷粉刷赞”的灰色产业链。但抛开表面的数据繁荣,这种操作是否真能为账号带来实质性增益?其背后隐藏的成本与风险,又是否被运营者忽视?

“刷粉丝牛粉吧赞”的操作本质,是通过非自然手段伪造账号数据,制造虚假繁荣。 所谓“刷粉丝”,即通过第三方平台批量购买粉丝,这些粉丝多为“僵尸号”——无内容、无互动、头像统一的虚假账号;“牛粉”可能指向部分真实但低活跃度的账号,通过协议互粉实现数据堆砌;“吧赞”则指集中购买点赞、转发、评论等互动数据,短期内让账号内容呈现“万人追捧”的假象。这类操作通常以“套餐”形式出售:1万粉丝几十元,1000点赞几元,价格低廉到让许多运营者心动。然而,这种“低成本高回报”的数据游戏,本质上是对账号价值的透支,而非积累。

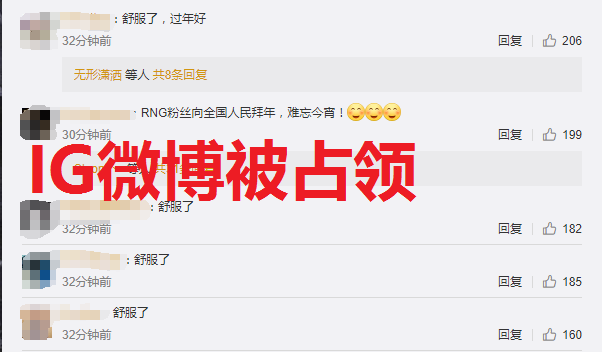

表面上看,刷粉刷赞确实能带来立竿见影的“效果”。账号粉丝数从几千跃升至几万,内容点赞量突破“100+”,甚至登上热门话题榜,这种数据上的飞跃能满足运营者的虚荣心,也可能在某些商业合作中充当“敲门砖”——部分品牌方确实会将粉丝数作为初步筛选指标。但这种“效果”如同沙上城堡,经不起推敲。微博的算法机制早已进化,不再单纯以粉丝数作为推荐权重,而是更关注“互动质量”。一个拥有10万僵尸粉的账号,其内容的点赞、转发、评论量可能不足真实1万粉丝账号的十分之一,这种“高粉低互动”的异常数据,反而会触发平台的风控系统,导致内容被限流,账号权重降低。

平台算法的反制,让刷粉刷赞的操作从“无效”走向“有害”。 微博等社交平台的核心逻辑是连接真实用户与优质内容,虚假数据会破坏生态平衡。近年来,平台通过大数据分析构建了完善的“数据识别模型”:粉丝注册时间是否集中、IP地址是否异常、互动行为是否机械重复、内容与粉丝画像是否匹配……这些维度都能精准识别虚假数据。一旦账号被判定为“数据异常”,轻则清空虚假粉丝、降权限流,重则永久封禁。更关键的是,刷粉带来的“泡沫数据”会形成恶性循环:为维持表面数据,运营者不得不持续刷量,而虚假互动无法转化为真实用户粘性,账号活跃度持续走低,最终陷入“数据好看却无人问津”的尴尬境地。

用户感知的敏锐,更让刷粉刷赞的操作失去意义。如今的社交媒体用户早已见惯了“百万粉账号评论区寥寥”的现象,他们会通过粉丝主页的动态更新、互动内容的真实性、账号的垂直度等细节,判断数据是否造假。一个充斥着僵尸粉的账号,不仅无法建立用户信任,反而会因为“虚假繁荣”引发反感,甚至被贴上“不专业”“不可信”的标签。对于品牌账号而言,这种信任崩塌的代价远高于短期数据提升带来的收益——用户流失、品牌形象受损,这些隐性成本远非刷粉的几十元能弥补。

真正有效的账号增长,从来不是靠“刷”,而是靠“养”。 对比刷粉刷赞的短期泡沫,真实运营的价值在于构建可持续的账号生态。优质内容是核心:垂直领域的高质量输出能精准吸引目标用户,让粉丝“因内容而来”;持续互动是关键:回复评论、发起话题、引导UGC,让用户从“观看者”变为“参与者”;社群运营是延伸:通过粉丝群、直播等方式建立情感连接,提升用户粘性。这些过程虽然缓慢,但积累的每一粉丝都是“活用户”,每一次互动都真实反映账号价值。数据显示,真实运营的账号即使粉丝数不高,其互动率、转化率也远超刷粉账号,更容易获得平台的自然推荐,形成“内容优质→用户增长→流量提升→内容优化”的正向循环。

微博刷粉丝牛粉吧赞的操作,看似是捷径,实则是歧途。它不仅无法带来真正的账号价值,反而可能因触发平台规则、失去用户信任而让运营者付出更大代价。在社交媒体下半场,回归内容本质、深耕用户价值,才是账号长青的唯一路径。数据可以造假,但人心不会——那些用心经营、真实连接用户的账号,才能在流量浪潮中站稳脚跟,实现真正的有效增长。