微博平台刷赞行为是否可行?这一问题在内容创作者与品牌营销中持续引发争议。表面看,刷赞能快速拉升账号数据,提升内容曝光,但深入分析其运作逻辑与潜在风险,便会发现这种“捷径”实则暗藏多重隐患。用户若盲目跟风,不仅可能面临平台处罚,更会陷入数据泡沫的陷阱,背离社交媒体的核心价值。

一、刷赞行为的运作机制:灰色产业链下的“数字游戏”

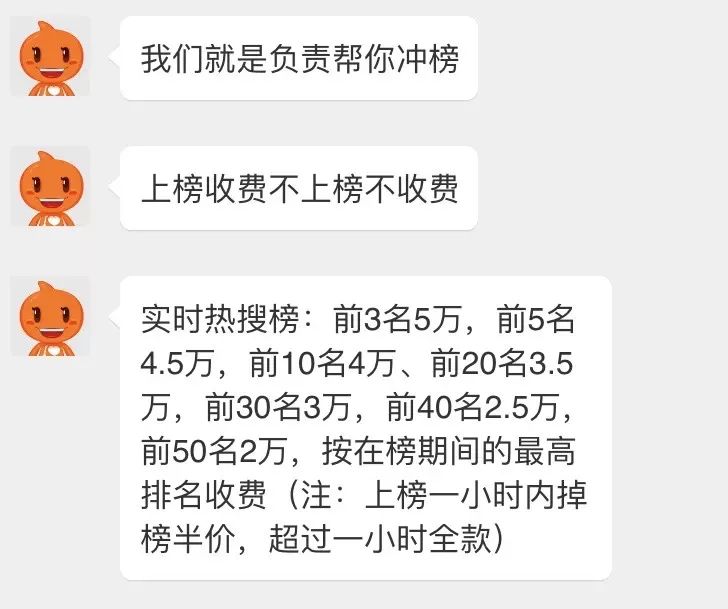

微博平台刷赞行为,本质是通过非正常手段虚构互动数据,其背后是成熟的灰色产业链。从技术实现来看,主要分为三类:一是机器批量刷赞,通过模拟用户行为脚本,在短时间内对同一内容进行重复点赞;二是“真人水军”刷赞,依托兼职平台招募用户,按条计酬完成点赞任务;三是“养号矩阵”刷赞,通过批量注册低活跃度账号,长期养号后集中用于点赞。这些手段共同构成了“刷赞工具—流量中介—需求方”的完整链条,服务价格低至0.01元/赞,甚至提供“保量不保真”的虚假承诺。

然而,这种“数字游戏”的数据真实性经不起推敲。微博平台早已建立完善的异常行为监测系统,通过点赞时间集中度、设备指纹重复率、用户行为轨迹等多维度数据交叉验证,可快速识别刷赞行为。一旦被判定为异常,轻则点赞数据被清零,重则面临账号限流、封禁等处罚,得不偿失。

二、刷赞行为的“伪价值”:短期数据泡沫与长期信任危机

刷赞行为最直接的“价值”在于快速美化账号数据,吸引广告合作或品牌方关注。但这种价值本质是“伪价值”,无法转化为实际商业价值。品牌方在合作时,不仅关注点赞量,更看重互动率、粉丝画像、内容转化率等核心指标。若账号存在刷赞行为,往往伴随评论量、转发量与点赞量严重失衡,或粉丝活跃度极低,反而会降低品牌方的信任度,甚至导致合作终止。

更深层的危害在于信任危机。社交媒体的核心是连接人与内容,刷赞行为破坏了这一信任基础。当用户发现高赞内容实则无人讨论、低质内容却靠刷赞上位,会对平台内容生态产生质疑,进而降低用户活跃度。对创作者而言,依赖刷赞获取流量,会逐渐丧失打磨内容的动力,陷入“数据依赖—内容低质—流量下滑”的恶性循环,最终被平台和用户抛弃。

三、用户须知:识别刷赞风险与合规运营指南

面对刷赞行为的诱惑,用户需明确其不可行性,并掌握识别与规避风险的实用方法。首先,要学会辨别异常数据:若某条内容的点赞量远超同类账号,但评论、转发量寥寥,或点赞时间集中在凌晨、非高峰时段,大概率存在刷赞嫌疑;其次,警惕“低价刷赞”陷阱,此类服务常捆绑恶意软件或窃取用户信息,存在隐私泄露风险。

合规运营才是账号长久发展的正道。创作者应聚焦内容质量,通过热点话题结合、垂直领域深耕、用户互动引导等方式提升自然流量;品牌方可借助微博官方数据工具(如微博数据中心)监测账号健康度,优先选择互动真实、粉丝粘性高的合作对象。此外,积极参与平台官方活动(如微博话题挑战、优质内容扶持计划),不仅能获得流量倾斜,更能积累真实粉丝,实现账号价值的可持续增长。

四、行业趋势:平台治理升级与真实互动的价值回归

随着社交媒体行业规范不断完善,微博平台对刷赞行为的打击力度持续加大。2023年,微博升级了“天网算法2.0”,可识别包括刷赞、刷评论、刷粉丝在内的12类异常行为,累计处置违规账号超500万个。同时,平台与第三方数据机构合作,建立“流量真实性评估体系”,将互动数据纳入账号信用评级,直接影响内容分发权重。

这一趋势表明,真实互动已成为社交媒体的核心竞争力。用户逐渐从“追求数据量”转向“追求数据质量”,品牌方也更倾向于与能提供真实触达、高效转化的创作者合作。在此背景下,刷赞行为的“生存空间”被不断压缩,唯有坚持真实、优质的内容创作,才能在平台生态中立足。

微博平台刷赞行为的“可行性”,早已被规则与市场证伪。这种看似高效的“捷径”,实则是透支账号价值、破坏生态平衡的“陷阱”。用户唯有摒弃数据至上的短视思维,以内容为根、以互动为翼,才能在社交媒体的长远发展中实现从“流量数据”到“价值沉淀”的真正跨越。毕竟,真实的影响力,从来不是靠“刷”出来的,而是靠一个个真实的用户用信任和互动堆砌起来的。