在快手平台的流量竞赛中,“免费刷赞粉丝服务”的诱惑如同一块磁铁,吸引着渴望快速起号的创作者。然而,剥开“免费”的外衣,这类服务的真相远比想象中复杂——它并非平台福利,而是数据泡沫与灰色利益的交织体。“免费”从来不是无条件的馈赠,而是用账号安全、内容价值甚至法律风险换来的短期幻象。要真正理解这类服务的本质,需从运作逻辑、风险代价与生态影响三个维度展开剖析。

一、“免费”的运作逻辑:流量焦虑下的畸形产物

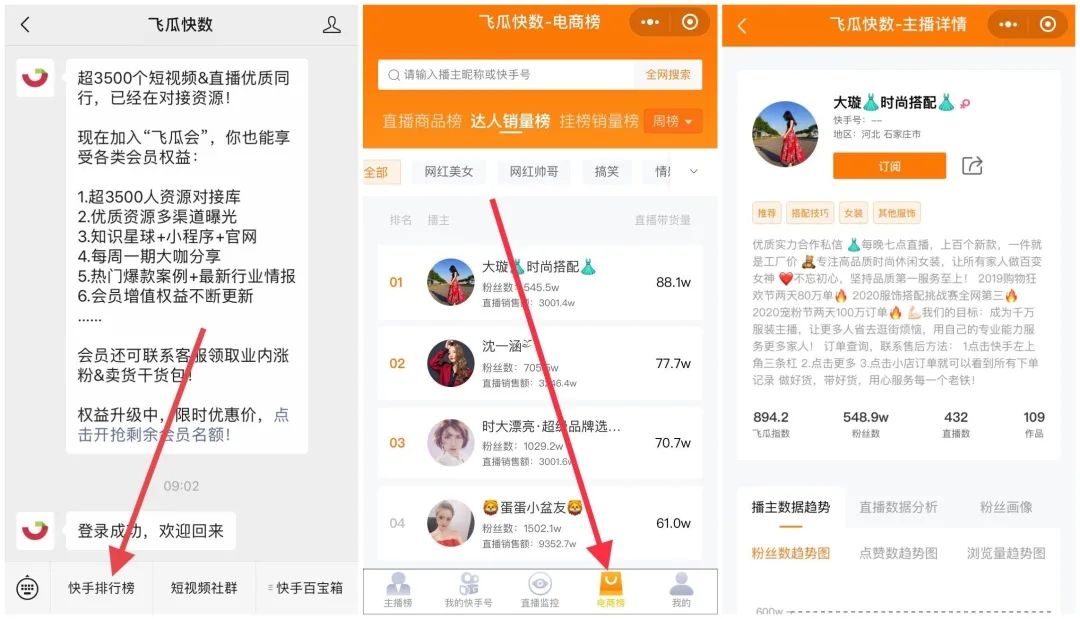

“快手免费刷赞粉丝服务”的“免费”二字,本质是营销话术中的“诱饵”。其运作模式通常分为两类:一类是“试用诱导”,通过提供少量免费赞或粉丝吸引用户,后续引导付费购买套餐;另一类是“数据置换”,用户需授权账号权限、完成指定任务(如关注他人、观看视频),或提供个人信息(手机号、社交账号)以“兑换”数据。这类服务背后,是成熟的黑色产业链:通过模拟器批量注册虚拟账号、利用API接口篡改数据、或与第三方平台非法爬取用户信息,实现“刷赞粉丝”的批量生产。

对创作者而言,流量焦虑是这类服务滋生的土壤。快手算法虽注重内容质量,但初始流量与账号权重(粉丝数、互动率)密切相关。许多新创作者急于求成,将“免费刷赞粉丝”视为破局捷径,却忽视了数据造假与平台规则的根本性冲突。当虚假数据与真实内容脱节,账号不仅无法获得精准流量,更可能陷入“越刷越死”的恶性循环——毕竟,算法能识别异常互动,却无法为虚假数据注入真实情感。

二、“免费”的代价:从账号安全到内容价值的全面透支

“免费刷赞粉丝服务”最隐蔽的陷阱,在于其隐性成本远超短期收益。从技术层面看,用户授权账号权限后,后台可能植入恶意插件,窃取私信内容、交易记录甚至支付密码;若通过“数据置换”提供个人信息,更可能面临信息泄露、电信诈骗等风险。曾有案例显示,某创作者使用“免费刷粉”服务后,账号被异常登录,数万粉丝数据被倒卖,最终导致商业合作泡汤、个人信誉受损。

更致命的是对内容价值的毁灭性打击。快手的社区生态建立在“真实”与“信任”之上,虚假数据看似能提升账号“面子”,却会扭曲内容创作的“里子”。当创作者沉迷于粉丝数的数字游戏,反而会忽视内容打磨——毕竟,靠刷赞吸引来的“僵尸粉”不会产生评论、转发等深度互动,算法会判定账号内容质量低下,从而减少推荐。久而久之,账号陷入“虚假数据-低流量-更依赖刷量”的怪圈,最终沦为“数据废墟”。真正的粉丝增长,从来不是数字的堆砌,而是内容与用户之间建立的情感连接,而“免费刷赞粉丝”恰恰摧毁了这种连接的可能。

三、生态的挑战:平台治理与创作者理性的双重博弈

从快手平台的角度看,“免费刷赞粉丝服务”是对公平竞争秩序的破坏。平台早已通过技术手段(如AI识别异常互动、用户行为分析模型)打击数据造假,对违规账号采取限流、封禁等处罚措施。2023年快手官方公告显示,全年清理虚假账号超2000万个,下架违规“刷量”服务链接超50万条。这意味着,依赖“免费刷赞粉丝”的创作者,本质上是在与平台规则“对赌”,赌注是账号的生存权。

更深层的挑战在于创作者认知的纠偏。短视频行业已从“流量为王”进入“内容为王”的下半场,用户更看重内容的实用价值、情感共鸣与差异化。某美食类创作者曾尝试“免费刷赞”,短期内粉丝量从5万涨到20万,但视频平均播放量却从10万跌至2万,最终不得不“清零重来”,转而专注菜谱创新与用户互动,半年后实现真实粉丝增长与商业变现。这个案例印证了一个朴素道理:虚假流量能打造“虚假繁荣”,却无法沉淀“真实价值”。

结语:回归内容本质,拒绝“免费”陷阱

“快手免费刷赞粉丝服务”的“免费”,是一场精心包装的骗局,它用短期数字满足创作者的虚荣心,却用长期代价透支账号的未来。在短视频行业日益规范的今天,平台对数据造假的打击只会越来越严,用户对真实内容的渴望只会越来越深。对创作者而言,与其在“免费”的陷阱中内耗,不如将精力投入到内容打磨、用户互动与垂直深耕——毕竟,能穿越流量周期的,从来不是虚假的赞数与粉丝,而是那些能真正打动人心的作品。快手生态的健康发展,需要每一个参与者守护“真实”的底线,唯有如此,流量才能转化为真正的价值,账号才能在激烈的市场竞争中行稳致远。