在快手平台的内容生态中,流量与互动数据往往是创作者衡量内容价值的重要指标,这也催生了“刷少量赞”这一灰色需求。然而,当用户试图通过第三方平台“快手刷少量赞”来提升内容热度时,一个核心问题浮出水面:这类操作真的安全吗?从平台规则、技术风控、数据安全三重维度综合评估,快手刷少量赞平台的安全风险远低于“量少即安全”的表象,其背后隐藏的账号隐患、数据泄露风险及长期流量反噬,可能让用户付出远超预期的代价。

技术合规性:“少量”无法规避平台风控逻辑

快手的“天网”风控系统早已实现对异常行为的精准识别,其核心逻辑并非单纯依赖“点赞数量”,而是通过“行为特征矩阵”判断互动的真实性。所谓“刷少量赞”,若通过非正规平台操作,即便单次点赞量仅个位数,也难逃技术监测。例如,第三方刷赞平台通常采用固定IP池批量操作,或通过模拟点击的脚本程序实现“少量”点赞,但这种行为的“规律性”——如短时间内的集中互动、无差别的账号点击(无论内容相关性)、设备指纹的重复性——与真实用户的碎片化、随机化互动形成鲜明对比。

快手的异常行为识别模型已迭代至多维特征交叉验证阶段,不仅分析点赞行为本身,还会关联账号的日常活跃时段、内容垂直度、用户画像匹配度等数据。一个平时以生活分享为主的账号,若突然收到大量来自陌生地区、无关注关系的“少量点赞”,系统会自动标记为“异常流量”,触发阶梯式处罚机制:从限流(内容推荐量骤降)、互动功能限制(如禁止点赞、评论),到最终封禁账号。值得注意的是,快手对“异常互动”的判定不存在“数量豁免”,即便单日仅刷10个赞,若行为特征异常,仍可能触发风控——这正是“少量安全论”最大的认知误区。

数据安全漏洞:第三方平台的信息收集陷阱

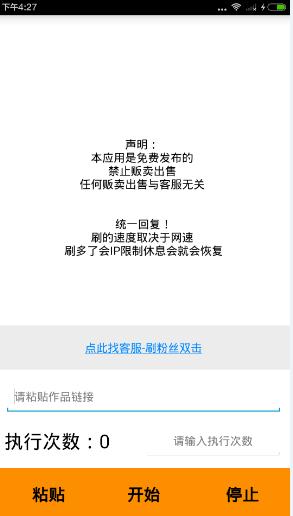

用户选择“快手刷少量赞平台”时,往往只关注眼前的点赞数据增长,却忽视了个人信息与账号权限的隐性让渡。这类平台的核心盈利模式并非“点赞服务”,而是通过收集用户信息进行二次牟利。为完成“刷赞”操作,用户通常需要提供快手账号的手机号、密码,甚至授权部分权限(如通讯录、设备信息),而第三方平台的技术防护能力远低于官方平台,极易成为数据泄露的高发地。

现实案例中,不少用户反映在使用刷赞平台后,出现账号被盗用、私信被垃圾信息轰炸、甚至关联支付账户异常的情况。这是因为部分刷赞平台会植入恶意代码,实时监控用户的登录行为、好友关系及内容数据,再将这些信息打包出售给黑灰产产业链——例如,通过分析用户的点赞偏好,定向推送诈骗广告;或利用账号权限发布违规内容,进一步损害账号信誉。更值得警惕的是,部分平台以“试用”为诱饵,引导用户注册并绑定手机号,随后在用户不知情的情况下,利用其账号进行大规模刷赞操作,最终导致账号被快手平台永久封禁,用户不仅无法获得“少量赞”,更失去了长期运营的账号资产。

账号隐性代价:短期“安全”与长期流量的博弈

许多创作者认为“刷少量赞”是“低成本试错”,不会对账号造成实质性影响,但这种忽视了平台生态逻辑的短视行为,正在悄然消耗账号的长期价值。快手的推荐算法核心是“用户停留时长”与“互动深度”,而非单纯的点赞数量。当一个账号的内容通过“少量刷赞”获得虚假流量后,算法会基于异常互动数据调整推荐策略:若点赞率高但评论、转发、完播率极低,系统会判定内容“质量不足”,从而降低后续推荐权重——这形成了一种“刷赞越多,自然流量越少”的恶性循环。

此外,“少量刷赞”还会扭曲创作者的内容判断。依赖虚假数据,创作者可能误判用户喜好,继续产出低质量内容,进一步拉大与真实用户需求的差距。长期来看,这种“数据依赖症”会让账号逐渐失去自然增长的能力,即便停止刷赞,也很难恢复到原有的流量水平。更隐蔽的风险在于,快手平台会对“异常互动史”进行长期标记,即使账号未被封禁,在参与官方活动(如流量扶持计划、创作者认证)时,异常记录仍可能成为“一票否决”的依据。

当我们在讨论“快手刷少量赞平台是否安全”时,本质上是在权衡短期数据指标与长期账号生命力的关系。在内容生态日益规范的当下,任何试图绕过规则的操作,无论量级大小,都在透支账号的可信度。真正的安全,从来不是侥幸规避检测,而是用优质内容赢得用户的真实点赞——这才是快手平台生态中,最稳固的“安全牌”。对于创作者而言,与其将资源投入风险未知的“刷少量赞”,不如深耕内容创作、优化用户互动,让每一个点赞都成为账号成长的基石。