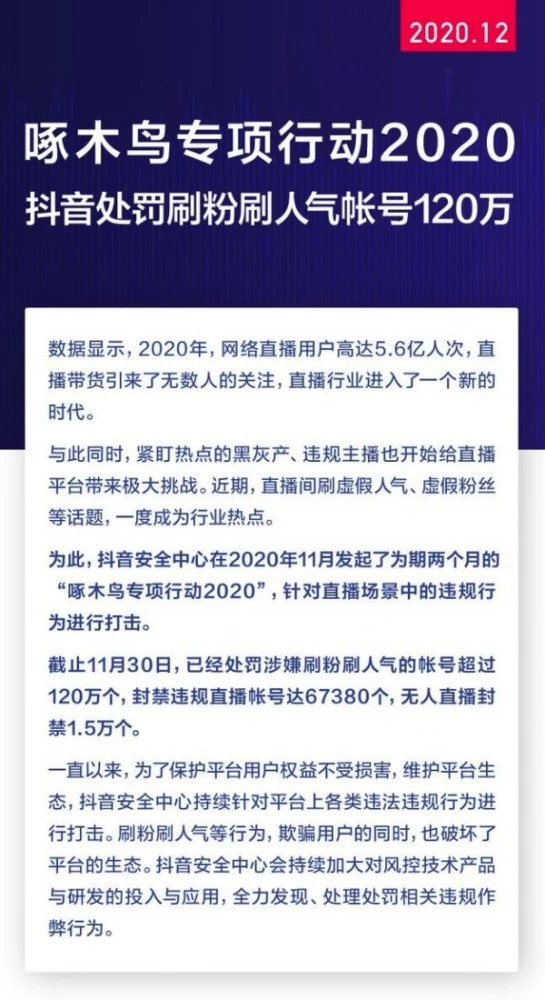

抖音对刷粉刷赞行为的处罚,本质是一场围绕内容生态健康的“净化运动”,其机制设计既体现平台对虚假流量的零容忍态度,也折射出短视频行业从“流量崇拜”向“价值深耕”的转型。刷粉刷赞作为典型的数据造假行为,不仅破坏了平台的公平竞争环境,更稀释了用户信任与内容质量,抖音的处罚体系正是通过“识别-惩戒-预防”的三维联动,构建起一道抵御虚假流量的防火墙。

一、技术识别:从“异常数据”到“行为画像”的精准打击

抖音对刷粉刷赞的处罚,首先建立在强大的技术识别能力之上。平台通过AI算法实时监测账号的流量矩阵异常,例如粉丝增长曲线是否呈现“指数级突增”、互动率(点赞、评论、转发占比)与粉丝规模严重背离、用户行为画像集中度(如新粉丝地域、设备型号高度重合)等。这些异常数据会被系统标记为“可疑流量”,触发人工复核机制。

更深层的识别逻辑在于“行为链分析”。刷粉刷赞往往伴随非自然用户行为:例如短时间内大量低质评论(复制粘贴内容)、粉丝账号无历史浏览记录、关注后立即取消等。抖音通过构建“用户行为-内容互动-账号关系”的多维模型,能够精准定位刷量产业链中的“账号集群”,无论是个人小号还是专业刷量工作室,都难以逃脱算法的“火眼金睛”。

二、分级处罚:从“限流”到“封号”的阶梯式惩戒

针对不同严重程度的刷粉刷赞行为,抖音采取了差异化的分级处罚机制,形成“轻干预-重惩戒-零容忍”的梯度管理体系。对于初犯或轻微违规的账号,平台通常会采取“限流”措施,即降低其内容在推荐流中的曝光权重,同时通过站内信提醒整改;若账号在限流期间仍继续刷量,则升级为“功能限制”,例如禁止使用直播权限、无法参与话题活动等;对于恶意刷量且情节严重者,如通过黑产工具刷粉刷赞、涉及商业牟利的账号,平台将直接采取“封号”处理,永久清除其数据资产。

值得注意的是,抖音的处罚并非“一刀切”。对于因对平台规则认知不足而轻微违规的创作者,平台会给予“申诉复核”机会,例如通过提交内容原创证明、说明流量异常原因等,若核实确属非主观恶意,可酌情减轻处罚。这种“惩戒与教育并重”的策略,既维护了规则的严肃性,也为误伤账号提供了纠错空间。

三、生态逻辑:处罚背后的“信任经济”与“质量优先”

抖音对刷粉刷赞的严厉打击,本质上是对“信任经济”的守护。在内容平台中,用户、创作者、广告主三者构成了“信任三角”:用户信任平台能提供优质内容,创作者信任平台能公平分发流量,广告主信任平台能提供真实的用户触达。刷粉刷赞行为直接破坏这一三角关系——当用户发现“百万粉丝”的视频点赞量不足千,当广告主发现“高互动”账号的实际转化率极低,平台的公信力将严重受损。

更深层的,处罚机制是抖音推动“内容质量优先”战略的关键抓手。过去,短视频行业曾陷入“流量至上”的恶性竞争,创作者为追求曝光不惜铤而走险刷量,导致低质、同质化内容泛滥。通过严惩刷粉刷赞,抖音向创作者传递明确信号:唯有优质内容、真实互动才能获得长期发展。这种“去泡沫化”的治理,倒逼创作者将精力从“数据造假”转向“内容创新”,最终推动整个行业从“粗放增长”向“质量深耕”转型。

四、趋势展望:从“被动处罚”到“主动预防”的生态共建

随着刷粉刷赞手段的不断升级(如AI模拟真人行为、跨平台账号联动刷量),抖音的处罚机制也在持续迭代。未来,平台将更加侧重“主动预防”而非“事后惩戒”。例如,通过引入区块链技术对内容创作与传播过程进行存证,确保流量数据的不可篡改性;建立“创作者信用体系”,将合规运营情况与流量扶持、商业合作权限挂钩,让优质创作者获得更多生态资源。

同时,抖音也在推动“多方协同治理”。与第三方数据机构合作建立“黑产数据库”,共享刷量账号特征;联合广告主开展“透明流量计划”,公开账号互动数据计算逻辑,让商业合作更透明;甚至通过用户举报机制,鼓励普通用户参与监督,形成“平台+创作者+用户”的共治生态。这种从“单点打击”到“系统防御”的转变,将使刷粉刷赞的生存空间被进一步压缩。

对于创作者而言,抖音的处罚机制既是“高压线”,也是“指南针”。在“流量泡沫”逐渐破局的当下,唯有放弃侥幸心理,回归内容创作的本质——深耕垂直领域、打磨优质内容、与用户建立真实连接,才能在抖音的生态中赢得长久生命力。刷粉刷赞或许能带来短暂的数据光鲜,但唯有真实,才是内容创作者最坚实的“通行证”。