抖音平台上刷赞的用户群体规模庞大,这一现象已从边缘行为演变为影响内容生态、商业逻辑乃至用户心理的普遍存在。其规模不仅体现在绝对数量上,更渗透到不同用户层级、内容类型和商业场景中,形成一条由需求、供给、技术共同驱动的隐形产业链。要准确判断这一规模,需从用户构成、行为动机、产业链协同等多维度展开分析,而非简单以“是否常见”来概括。

普通用户的“轻量参与”构成了规模基座。抖音作为日活超7亿的超级平台,普通用户群体是刷赞行为的广泛参与者。其中,两类行为尤为突出:一是“社交型刷赞”,用户为维系社交关系或获得他人关注,主动为亲友、粉丝的内容点赞,甚至形成“互赞群组”,这种基于熟人社交的点赞行为虽非直接购买,但通过工具化、批量化的操作(如使用群控软件同时为多内容点赞),放大了参与规模;二是“焦虑型刷赞”,部分普通用户为避免自己的内容“沉底”,或追求账号初始阶段的流量启动,会通过低价购买基础点赞量,这种“试水式”刷赞在中小创作者中占比极高,尤其集中在新手期或内容发布频率较高的用户中。据行业观察,抖音中腰部创作者中,约60%曾尝试过购买点赞,其中多数为单次10-1000元的“小额订单”,这种分散但广泛的需求,构成了刷赞用户群体的“长尾市场”。

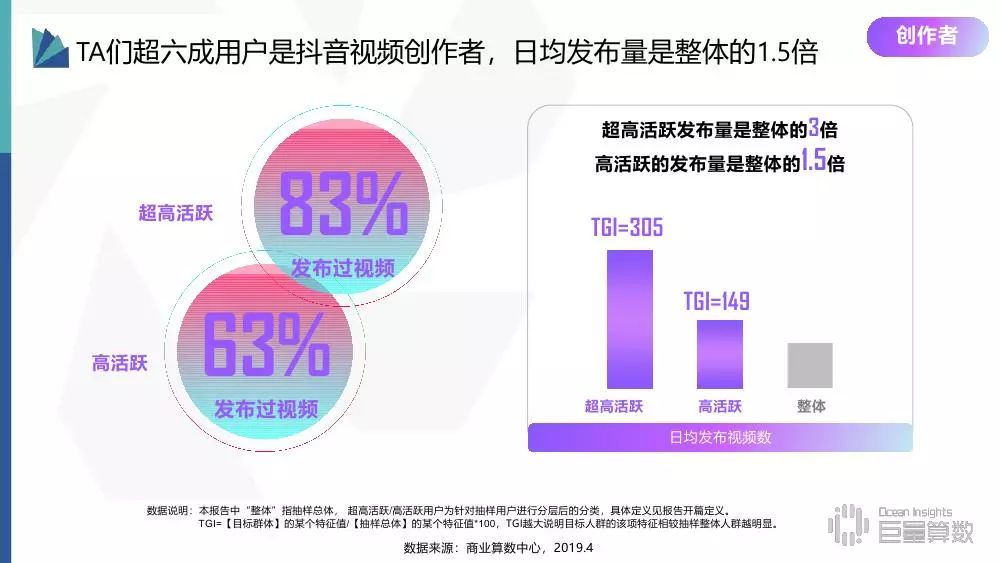

内容创作者与MCN机构的“重度依赖”是规模扩张的核心引擎。对创作者而言,点赞是算法推荐的核心指标之一,直接决定内容曝光量。头部创作者虽已建立稳定流量池,但仍需通过“刷赞+评论+转发”的组合数据维持账号热度,防止算法判定为“内容衰减”;中腰部创作者则更依赖数据“包装”,以初始高点赞量吸引自然流量,形成“数据-流量-变现”的正向循环。MCN机构作为规模化运营主体,其刷赞需求更为刚性:一方面,需为旗下账号打造“爆款数据”吸引广告主;另一方面,在平台考核、商业合作中,点赞量是重要的“硬指标”。某MCN从业者透露,其机构旗下50个账号中,每月用于刷赞的预算约占运营成本的15%-20%,单账号月均刷赞量可达5万-10万次,这种规模化、系统化的需求,直接推高了专业刷赞服务的市场容量。

商家与带货达人的“商业驱动”进一步扩大了群体边界。抖音电商的崛起使“点赞-转化”的商业链条愈发清晰。商家通过短视频或直播推广商品时,高点赞量能提升用户信任度,促进点击下单;带货达人则需用点赞数据证明“带货能力”,以争取更高佣金或坑位费。尤其在“达人分销”模式中,商家会要求达人提供“点赞转化比”数据,部分达人为达标,会批量购买“精准点赞”——即模拟真实用户行为(如停留3秒、完播率30%的点赞),这种“高质量刷赞”单价虽高,但因商业回报明确,需求持续增长。此外,本地生活商家(如餐饮、美妆店)也会通过刷赞提升门店短视频的本地曝光,其用户群体从线上延伸至线下,进一步扩大了规模。

刷赞产业链的成熟化与技术下沉,降低了参与门槛,间接扩大了用户群体。早期刷赞依赖人工操作,效率低且易被平台识别;如今,已形成“刷赞软件-数据供应商-代理分销”的完整产业链。技术层面,AI模拟用户行为(如随机IP、设备指纹切换)、“养号”工作室批量注册虚拟账号,使刷赞成功率提升至80%以上;商业模式上,代理分销体系通过低价套餐(如100点赞9.9元)、会员充值(月付99元 unlimited 刷赞)等方式,让普通用户也能轻松参与。某刷赞平台数据显示,其个人用户中,学生、自由职业者占比达45%,这类群体对价格敏感,但易被“低成本见效”吸引,成为规模扩张的新增量。

这种庞大规模背后,是平台规则与用户需求的深层矛盾。抖音虽通过算法升级(如识别异常点赞时段、地域集中度)和处罚机制(限流、封号)打击刷赞,但需求端的“流量焦虑”始终存在。当优质内容与“数据造假”在流量池中竞争,当商业合作将点赞量量化为“硬通货”,用户群体规模的扩张便难以遏制。更值得警惕的是,大规模刷赞正在扭曲内容生态:创作者将精力从内容创作转向数据优化,用户对“爆款内容”的信任度下降,平台算法的推荐逻辑也可能因虚假数据而失真。

归根结底,抖音平台上刷赞用户群体的庞大规模,是流量经济时代“数据崇拜”的必然产物。要破解这一困局,不仅需要平台的技术治理,更需要重构内容评价体系——从单一“点赞量”转向“互动质量”“内容价值”的多维度指标,让优质内容而非虚假数据,成为用户追求的核心价值。唯有如此,才能让刷赞的“隐形市场”失去生存土壤,让内容生态回归健康。