短视频平台的流量争夺已进入白热化阶段,创作者对粉丝互动率的焦虑催生了庞大的刷赞软件市场。在各大应用商店,“抖音快手刷赞手机软件”打着“快速涨粉”“互动翻倍”的旗号吸引眼球,但一个核心问题始终悬而未决:这类工具真能提升粉丝互动吗?答案或许藏在数据逻辑与平台生态的深层矛盾中。

抖音快手刷赞手机软件的核心逻辑,本质是利用技术手段绕过平台规则,批量生成非自然流量。这类软件通常通过“云端控机”或“模拟器集群”模拟真人操作,在短时间内为指定视频集中点赞,甚至能设置“分时段递增”“随机间隔”等参数,试图规避基础检测。然而,点赞数≠互动率。在抖音的算法推荐体系中,互动率是衡量内容质量的核心指标,它包含完播率(观看时长)、评论率(评论数/播放量)、转发率(转发数/播放量)、关注转化率(新增关注/播放量)等多个维度。刷赞软件只能伪造点赞,无法提升完播率——观众不会因为虚假点赞而看完一个乏味的视频,也无法激发评论欲——用户不会对一条毫无共鸣的内容发表看法。这种“单维度数据造假”导致账号画像严重失衡:点赞数畸高,但完播率、评论率却远低于行业均值,形成“数据泡沫”。

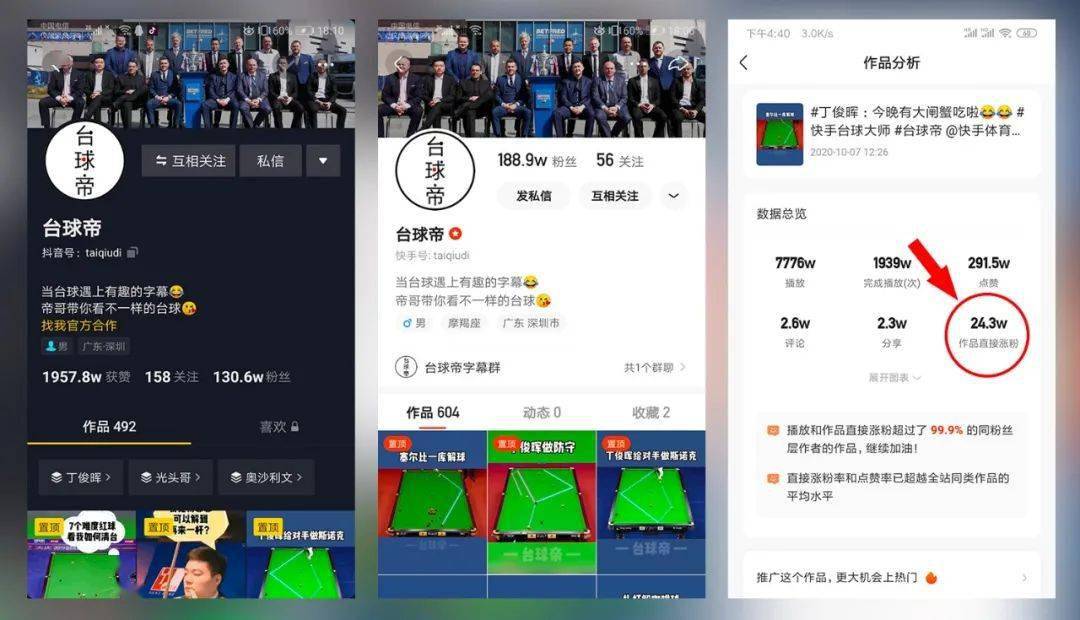

为维护生态健康,抖音和快手早已构建了多维度数据监测体系。以抖音为例,其算法会实时追踪账号的“互动曲线”:正常账号的点赞增长通常伴随播放量、评论数的同步提升,且点赞用户画像(地域、活跃时段、兴趣标签)与内容受众高度匹配;而使用抖音快手刷赞手机软件的账号,往往出现“点赞量突增但播放量停滞”“点赞用户集中分布”“设备ID重复”等异常信号。一旦被判定为“非自然流量”,账号将面临“流量限流”——新内容推送量骤减;“权重降级”——搜索排名下滑;甚至“封号处理”——彻底失去创作权限。快手同样对刷赞行为持零容忍态度,其“老铁经济”模式强调真实社交连接,通过“同城推荐”“关注页推荐”等场景,优先推送互动质量高的内容,刷赞账号在真实用户面前“原形毕露”,不仅无法获得流量,反而会被贴上“虚假营销”的标签,损害长期信誉。

抛开数据造假的风险,真正提升粉丝互动的本质,是回归内容创作的核心逻辑。抖音爆款内容往往具备“强共鸣”“高信息密度”“情绪价值”三大特征:比如“张同学”的乡村生活视频,通过真实细节引发城市用户的怀旧情绪,评论区常年活跃着“想念农村”“想回家”等真实留言;快手的“知识类”博主如“多余和毛毛姐”,用幽默方式解读社会现象,观众在“哈哈哈”的同时主动转发,形成二次传播。此外,粉丝互动还依赖“情感连接”——创作者通过直播、评论区互动、粉丝群等方式,让用户感受到“被看见”“被回应”。例如,某美妆博主坚持回复每一条评论,甚至根据粉丝建议调整选题,其粉丝粘性远高于单纯靠数据堆砌的账号。最后,“社区运营”是互动的放大器:通过发起话题挑战、粉丝专属活动、线下见面会等,将分散的粉丝转化为有归属感的社区成员,互动自然从“点赞”升级为“深度参与”。

短期来看,使用抖音快手刷赞手机软件可能带来“数据虚荣”——账号粉丝数、点赞数迅速提升,吸引品牌方注意;但长期来看,这种“饮鸩止渴”的行为会摧毁账号的根基。一方面,虚假数据会误导创作方向:创作者误以为“高点赞=好内容”,继续生产同质化、低质内容,而真实用户早已流失;另一方面,品牌方越来越注重“互动质量”,而非单纯数据,刷赞账号的“高赞低转”“高粉低活”特征,在商业合作中反而成为“减分项”。更严重的是,一旦被平台处罚,创作者前期积累的粉丝和内容可能付诸东流,重新起号的成本远高于脚踏实地创作。事实上,短视频平台的算法逻辑早已进化,它更倾向于奖励“持续产出优质内容”的创作者,而非“投机取巧”的账号——那些坚持原创、深耕垂直领域的博主,即使初期数据缓慢,但一旦形成“内容壁垒”,就能获得稳定的自然流量和真实的粉丝互动。

归根结底,抖音快手刷赞手机软件的“提升粉丝互动”承诺,是一场建立在数据泡沫上的虚假叙事。在短视频行业进入“精耕细作”阶段的今天,创作者需要的不是“捷径”,而是回归内容本质——用优质内容吸引用户,用真诚互动留住用户,用持续运营沉淀用户。与其沉迷于虚假数据的短暂快感,不如将精力投入到研究用户需求、打磨视频脚本、优化互动策略上。毕竟,平台的算法永远站在“真实”这边,粉丝的互动也永远只会为“值得”的内容停留。这才是短视频创作长青的真正密码。