抖音点赞刷单的真实性究竟如何?这个问题背后,藏着创作者的数据焦虑、平台的监管博弈,以及短视频生态的健康密码。当“点赞量”成为衡量内容价值的直观标尺,部分创作者试图通过刷单捷径实现“数据繁荣”,但所谓“真实”,不过是技术伪装下的泡沫——看似真实的点赞背后,是算法的精准识别、用户的信任流失,以及内容生态的隐性伤害。

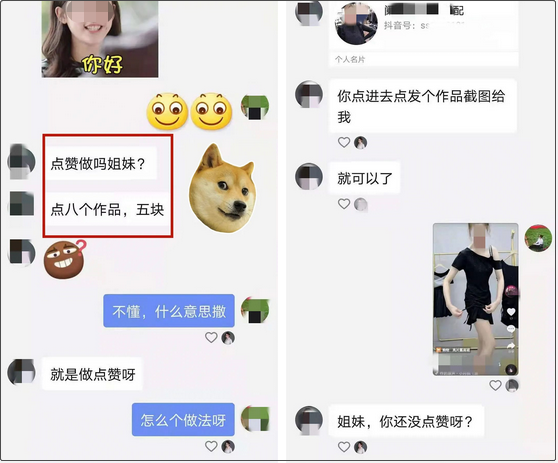

刷单行为的“真实”表象,本质是一场精心设计的流量伪装术。在灰色产业链中,刷单工作室早已形成成熟的“养号-刷量-洗数据”流程。所谓“养号”,即通过模拟真实用户行为:发布日常动态、关注热门账号、进行正常评论互动,让账号在平台算法中获得“优质用户”标签,提升权重。当账号具备一定活跃度后,刷单任务便开始启动——或通过真人矩阵账号批量点赞,或利用AI模拟用户点击轨迹(如随机滑动、停留时长波动),甚至配合评论、转发等“组合拳”,让点赞数据在初期呈现出“自然增长”的假象。这种操作下,单条视频的点赞量能在短时间内从零跃升至数万,评论区甚至会出现“内容太棒了”“学到很多”等看似真实的互动。然而,这种“真实”仅停留在数据表层,如同给劣质商品贴上名牌标签,终究掩盖不了内在的空洞。

平台监管与刷单技术的博弈,不断撕开虚假数据的“伪装面具”。抖音的算法风控系统早已不是简单的“数量筛查”,而是通过多维度数据模型进行交叉验证:点赞量与完播率的匹配度(高点赞但低完播率往往异常)、点赞账号的活跃轨迹(新注册账号无历史互动却集中点赞)、地理位置分布(短时间内同一IP地址出现大量点赞)等,都是识别刷单的关键指标。当系统检测到异常数据,不仅会扣除虚假点赞、限流相关账号,更会将涉事工作室纳入“黑名单”,甚至通过司法手段打击产业链。2023年平台披露的数据显示,抖音每月清理虚假互动数据超10亿次,封禁刷单账号超50万个。这种“技术压制”下,刷单的“真实性”愈发脆弱——无论通过真人矩阵还是AI模拟,都难以完全复刻真实用户的随机行为逻辑,算法的“火眼金睛”终会让泡沫破灭。

刷单对内容生态与用户信任的深层伤害,远超数据失真的表层问题。创作者的刷单动机往往源于“数据焦虑”:高点赞能带来更多平台推荐、吸引广告合作、提升账号商业价值。但这种短期“捷径”实则饮鸩止渴——虚假数据会误导算法推荐逻辑,将低质内容推送给精准用户,挤压优质内容的生存空间;用户在反复刷到“高赞低质”内容后,会对平台信任度下降,减少互动甚至卸载APP。更严重的是,刷单形成恶性循环:当刷单成为行业潜规则,真正潜心创作的创作者反而因“数据难看”被埋没,生态逐渐被“流量至上”的浮躁风气侵蚀。抖音官方曾明确表示,平台推荐的核心逻辑是“内容价值与用户反馈的真实匹配”,刷单行为不仅无法带来长期流量,反而会让账号陷入“虚假依赖症”——一旦停止刷单,数据断崖式下跌,最终失去创作动力。

理性破局的关键,在于回归“真实互动”与“内容价值”的本质。对创作者而言,与其将精力耗费在刷单的“技术博弈”上,不如深耕内容质量:通过精准的用户洞察、创新的表达形式、真诚的情感传递,激发用户的真实点赞与分享。抖音的“中视频计划”“优质创作者扶持”等政策,早已证明平台更倾向于奖励能带来长期价值的内容。对平台而言,需持续升级风控技术,不仅要“事后打击”,更要“事前预防”——通过建立账号健康度评估体系,让优质内容获得更多流量倾斜;同时完善创作者教育机制,引导行业形成“内容为王”的共识。对用户而言,提升辨别能力,关注内容本身而非单纯的点赞数,用“真实反馈”为优质内容投票,才能共同推动生态良性发展。

抖音点赞刷单的真实性究竟如何?答案早已清晰:它是一场经不起推敲的“数据幻术”,表面是数字的繁荣,内里是信任的崩塌。在短视频竞争进入下半场的今天,唯有坚守内容本质、拥抱真实互动,才能让创作者走得更远,让平台生态更有温度。毕竟,流量可以刷,但人心与价值,从来都容不得半点虚假。