在抖音这个日活超7亿的流量池里,创作者对“粉丝数量”的追逐近乎本能——毕竟,粉丝数是账号权重的直观体现,是商业变现的敲门砖,更是内容价值的量化标签。正因如此,“抖音点赞刷粉丝平台”如野草般滋生,打着“快速涨粉”“爆款打造”的旗号,吸引着焦虑的创作者。但剥开“快速见效”的外衣,这些平台真的能带来真实的粉丝增长吗?答案恐怕比数据泡沫更残酷。

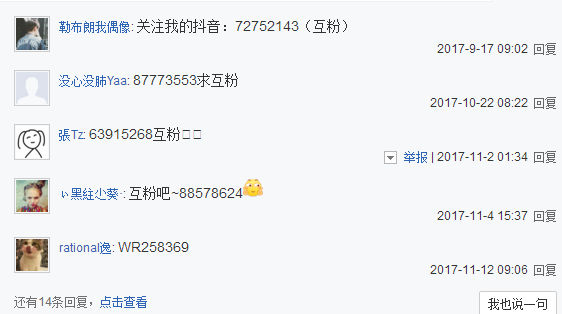

刷粉刷赞的本质,是一场“虚假繁荣”的生意。所谓的“抖音粉丝增长工具”或“数据造假平台”,核心逻辑是通过机器账号(俗称“僵尸粉”)或低质人工操作,在短时间内为账号注入大量虚假粉丝和点赞。这些粉丝没有真实的用户画像,没有互动行为,甚至连头像、昵称都高度模板化;点赞则往往集中在发布后的几分钟内,互动率(评论、转发、收藏)却与粉丝数严重背离。从数据上看,一个原本只有几百粉丝的账号,可能一夜之间涨粉数万,视频点赞破十万,但这种“有效”仅停留在数字层面,与真实的账号成长毫无关联。

短期数据提升带来的“幻觉”,会迅速被算法和现实戳破。抖音的推荐机制从来不是“唯粉丝论”,而是基于“完播率、互动率、关注转化率、用户标签匹配度”等多维度指标的复杂算法。当一个视频突然获得大量点赞但互动率极低,算法会判定为“异常数据”——这就像考试成绩突然从60分飙到100分却连解题步骤都没有,系统自然会启动风控机制。此时,账号可能面临限流(推荐量骤降)、降权(内容推送范围缩小),甚至被封禁的处罚。更现实的是,当创作者打开粉丝列表,发现“粉丝”全是清一头的“默认头像”、动态为零的僵尸号时,那种“涨粉”的成就感会瞬间被“被欺骗”的空虚取代。

虚假粉丝无法转化为任何真实价值,反而会成为“负资产”。创作者涨粉的终极目的,从来不是为了数字本身,而是为了影响力、商业变现或品牌建设。但僵尸粉不会看你的直播,不会买你的产品,不会为你的内容传播。一个拥有10万僵尸粉的账号,其商业价值可能远不及一个只有1万真实粉丝、但互动率高达20%的账号——广告主和品牌方越来越精明,他们会通过“粉丝画像分析”“互动数据核查”等手段,识别虚假流量,与刷粉账号划清界限。更严重的是,一旦被贴上“数据造假”的标签,创作者的公信力会彻底崩塌,真实用户也会因“虚假繁荣”而失去信任,最终导致“捡了芝麻丢了西瓜”。

抖音平台对刷粉刷赞的打击,早已进入“精准化时代”。近年来,抖音持续升级风控系统,通过AI算法识别异常行为:比如短时间内粉丝量激增但关注率极低,或多个账号使用相同IP地址进行操作,都会被系统标记。一旦被判定为违规,轻则清理虚假粉丝、限流7天,重则永久封禁账号。2023年抖音官方公布的《社区自律公约》中,明确将“刷量刷单”列为重点打击行为,并公示了多起处罚案例。这意味着,创作者试图通过“捷径”获取流量,本质是在与平台的规则对抗,而对抗的结局,往往是“自毁账号”。

真正的粉丝增长,从来离不开“内容价值”与“用户连接”。与其将金钱和时间投入“刷粉刷赞平台”,不如回归内容创作的本质:精准定位目标用户,打磨能解决痛点或提供情绪价值的内容,通过评论区互动、直播连麦等方式与粉丝建立信任。比如,知识类创作者可以通过“干货+案例”的垂直内容吸引精准粉丝,剧情类创作者可以通过“共情+反转”的叙事风格引发用户共鸣。这些真实路径虽然缓慢,但每一步都走得扎实——粉丝因内容而来,因互动而留,因信任而转化,这才是抖音生态中可持续的“有效增长”。

在这个“流量焦虑”弥漫的时代,创作者需要清醒认识到:抖音点赞刷粉丝平台带来的“有效”,只是数据泡沫的短暂膨胀,而真实的粉丝增长,是一场需要耐心和真诚的“长期主义”。那些试图走捷径的人,最终会发现:算法的眼睛是雪亮的,用户的感知是敏锐的,而内容的价值,永远无法被虚假数据取代。与其在“刷粉-被限流-再刷粉”的恶性循环中内耗,不如沉下心打磨内容,让每一帧画面、每一段文字都成为吸引真实粉丝的“磁石”。毕竟,抖音从不缺“流量”,缺的是能留住流量的“真实”。