抖音评论刷赞软件是否真的有效,它对账号有什么影响?这个问题背后,藏着无数短视频创作者对“流量密码”的焦虑与试探。在内容同质化加剧、平台竞争白热化的当下,有人试图通过捷径快速堆砌数据,却往往忽略了账号生态的底层逻辑——抖音评论刷赞软件的“有效性”,本质上是一场虚假的繁荣,而对账号的杀伤力,却可能在不知不觉中渗透到每一个运营环节。

所谓“有效”,不过是数据泡沫的短暂膨胀

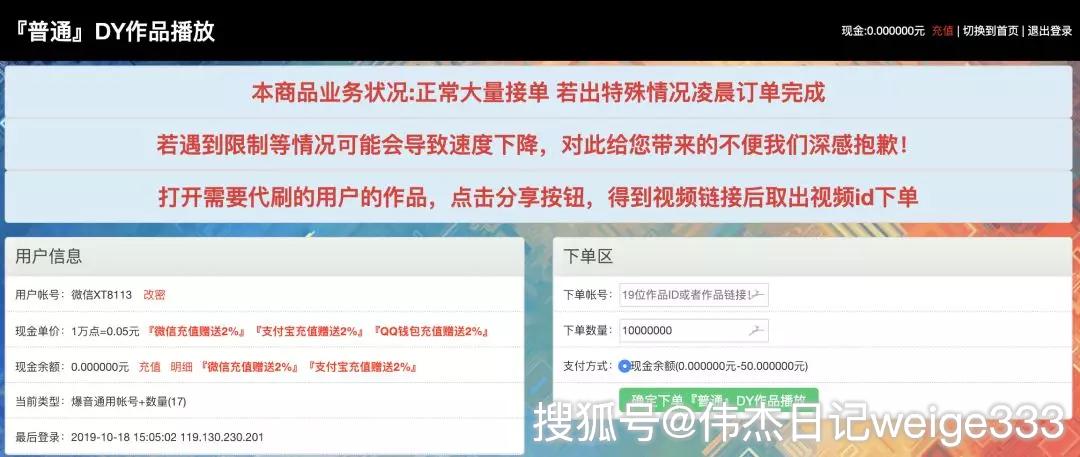

抖音评论刷赞软件的核心卖点,直击创作者“数据焦虑”的痛点:一条视频发布后,评论区和点赞数迟迟没有起色,软件能在短时间内“注入”成百上千条评论和点赞,让账号看起来“很受欢迎”。但这种“有效”仅停留在数字层面,与真实的用户价值毫无关联。从技术原理看,这类软件多通过模拟人工操作或机器批量注册账号实现互动,评论内容往往高度模板化,如“太棒了”“学到了”“支持楼主”,甚至出现与视频内容完全不符的“水军”发言。这些数据看似提升了视频的热度值,却无法通过抖音算法的“真实性审核”。平台早已建立完善的反作弊系统,通过用户行为路径、账号活跃度、评论内容相关性等多维度数据交叉验证,识别异常流量。一旦被判定为“刷量”,不仅相关数据会被清零,还可能触发算法降权,导致视频自然流量断崖式下跌。更讽刺的是,即便侥幸逃过平台检测,虚假互动也无法转化为真实的用户粘性——那些“刷”来的点赞不会带来完播率提升,模板化评论不会触发二次传播,账号的商业价值依旧停留在零。

对账号的隐性伤害,远比数据清零更致命

比起短期的数据泡沫被戳破,抖音评论刷赞软件对账号的深层影响,更像一场“温水煮青蛙”式的侵蚀。首当其冲的是账号权重。抖音算法的核心逻辑是“优质内容优先”,而优质内容的重要衡量标准之一是“自然互动率”——即点赞、评论、转发、完播等数据之间的健康比例。刷赞软件往往只关注点赞和评论数量,却忽略了完播率、粉丝转化率等关键指标,导致数据结构失衡。算法会判定该账号“内容质量不足”,降低其在推荐池中的优先级,即使后续发布优质内容,也难以获得自然流量扶持。这种“降权”是隐性的,创作者可能只会觉得“视频越来越难火”,却不知根源在于早期刷量行为破坏了账号的生态健康。

其次是用户信任的崩塌。抖音的社交属性本质是“信任经济”,粉丝关注一个账号,不仅因为内容有趣,更因为创作者的真实性和专业性。当评论区充斥着空洞的“水军”评论,甚至出现互相矛盾的“刷评”时,用户能轻易察觉到账号的“虚假繁荣”。这种信任一旦崩塌,不仅会失去现有粉丝,还会影响潜在用户的关注决策——毕竟,没人愿意为一个“数据造假”的账号停留。更严重的是,部分刷赞软件会窃取用户隐私信息,或诱导点击恶意链接,导致账号关联风险,甚至引发法律纠纷,这对创作者的职业生涯是毁灭性打击。

从“流量焦虑”到“内容深耕”,才是账号长远的出路

为什么明知刷赞软件风险重重,仍有人前赴后继?根源在于部分创作者对抖音平台规则的误解,以及对“快速成功”的执念。他们误以为“数据=流量=变现”,却忽略了抖音算法的本质:它奖励的是能引发用户真实共鸣的内容,而非虚假的数据堆砌。事实上,那些真正在抖音上持续输出的优质账号,无一不是通过深耕内容、与用户互动建立信任,才实现了从0到1的突破。比如知识类账号通过专业输出积累粉丝,剧情类账号通过创意故事引发用户讨论,带货账号通过真实体验建立信任——这些账号的评论区,每一条互动都带着用户的真实情绪,每一次点赞都代表着对内容的认可,这种“真实数据”才是账号穿越周期的核心壁垒。

与其依赖抖音评论刷赞软件的“虚假有效”,不如把精力投入到内容打磨和用户运营中。比如,在视频结尾设置互动话题,引导用户发表真实看法;及时回复评论区留言,增强粉丝粘性;通过数据分析工具了解用户偏好,优化内容方向。这些做法看似“慢”,却能帮助账号建立健康的生态,获得算法的长期青睐。毕竟,短视频行业的竞争,早已从“流量竞赛”转向“价值竞赛”,只有那些能为用户提供真实价值的账号,才能在平台的浪潮中站稳脚跟。

抖音评论刷赞软件的“有效”,是一场精心设计的骗局;而对账号的影响,则是埋在数据泡沫下的定时炸弹。创作者需要清醒地认识到:真正的账号成长,没有捷径可走。放下对虚假数据的执念,回归内容创作的本质,才能在抖音这个巨大的内容生态中,找到属于自己的、可持续的发展之路。