在“流量为王”的网络生态中,各类投票活动已成为衡量影响力、人气乃至资源分配的重要标尺。从明星选秀、校园评选到商业竞赛,投票结果往往直接关联着荣誉、机会或利益。在此背景下,“换IP点赞刷票软件”应运而生,其宣传口号直击用户痛点:“一键换IP,无限刷票,不被发现,轻松逆袭”。然而,这类软件真的能如其所承诺的那样,既提升投票成功率,又能规避监测风险吗?深入剖析其技术逻辑、实际效果与潜在代价,答案或许远比宣传口号复杂。

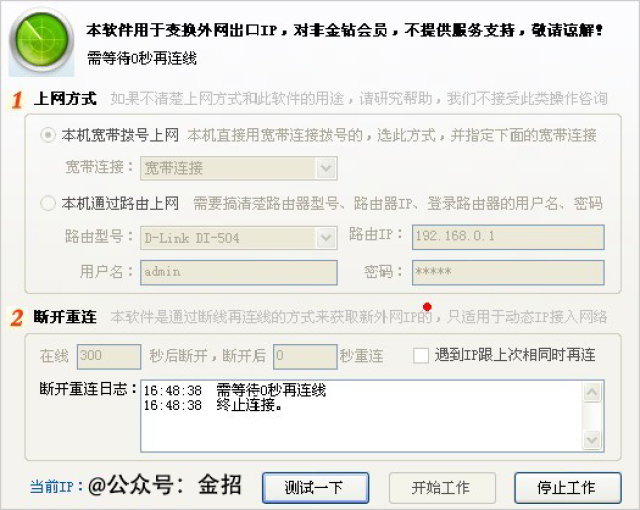

换IP点赞刷票软件的核心逻辑,本质是对“投票公平性”的技术性规避。这类软件通常通过两种技术手段实现“操作”:一是IP地址伪装,利用代理服务器、VPN或动态IP池,让每一次点赞请求都来自不同地理位置的网络节点,制造“多人参与”的假象;二是行为模拟,通过脚本或自动化工具模拟人类用户的点击轨迹、停留时间甚至设备特征,试图绕过平台对“机器行为”的基础识别。理论上,当IP地址与用户行为数据足够“分散”且“拟人化”时,确实能在短时间内实现票数几何级增长,这正是其吸引用户的关键——用技术手段突破“人工投票”的时间与精力限制,快速拉高票数。

但“提升投票成功率”的承诺,建立在“数据有效”的前提下,而这一点恰恰是换IP刷票软件的致命短板。投票活动的核心价值在于“真实意愿的表达”,多数平台在设计投票系统时,早已预设多重校验机制:除了基础的IP限制,还包括设备指纹识别(如硬件ID、浏览器特征)、用户行为链分析(如点赞前的浏览路径、互动频率)、投票频率异常监测(如同一账号短时间内跨地域投票)等。换IP软件或许能解决“IP重复”问题,却难以伪造完整的行为链——一个刚注册的账号,在无任何历史互动记录的情况下,突然高频次投票,必然触发系统的“异常行为”警报。更关键的是,许多投票活动已与账号实名制、社交关系链绑定,要求用户通过授权登录(如微信、微博)参与,这类“强关联”场景下,换IP软件的“匿名操作”反而会暴露账号与实际行为的矛盾,导致票数被判定为无效。现实中,不少用户发现,即便投入资金购买刷票服务,最终票数仍可能被系统大幅清理,所谓“提升成功率”不过是“数据泡沫”——票数在活动结束前看似遥遥领先,实则经不起平台的交叉验证。

至于“不被发现”,更像是一种技术上的自我安慰。随着AI技术与大数据分析能力的提升,平台对刷票行为的识别早已从“单一维度”升级为“立体画像”。例如,通过机器学习算法建立“正常用户行为模型”,当某个投票IP段的请求量在短时间内突增,或设备指纹出现高度重复时,系统会自动标记为可疑流量;再如,结合地理位置数据,若一个账号在1秒内从北京切换到上海再到广州完成投票,这种“超光速”的移动轨迹,即便换IP也无法掩盖。更不必说,许多活动已引入人工审核与第三方监督机制,对票数异常的候选人进行溯源调查,一旦发现刷票痕迹,轻则取消资格,重则公示通报,不仅“成功”成空,更可能面临信誉危机。近年来,从“超女”评选到“网络红人”竞赛,因刷票被“翻车”的案例屡见不鲜,这些反面教材恰恰印证了“不被发现”的脆弱性——技术对抗永远在升级,而刷票软件的“隐蔽性”永远滞后于平台的监测能力。

更深层的风险在于,使用换IP点赞刷票软件的隐性成本,远超短期票数增长带来的收益。从法律与合规角度看,多数平台在用户协议中明确禁止刷票行为,一旦被查实,不仅账号面临封禁,还可能涉及违约赔偿;在道德层面,刷票破坏了活动的公平性,对其他真实参与者构成不公,长期来看会透支用户对平台和活动的信任,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环;对使用者而言,这类软件往往捆绑恶意程序或个人信息泄露风险,曾有用户因下载刷票软件导致银行账户被盗,最终“票财两空”。可见,试图通过技术手段“走捷径”,本质是在用短期利益换取长期风险,得不偿失。

归根结底,投票活动的意义不在于“赢”的结果,而在于“参与”的过程——真实的投票数据是活动价值的体现,也是主办方优化服务、倾听用户反馈的重要依据。换IP点赞刷票软件或许能在数据层面制造“虚假繁荣”,却无法替代真实互动带来的公信力与影响力。与其在技术的灰色地带冒险,不如回归理性:通过提升内容质量、增强用户粘性、优化传播策略来赢得支持,这样的“成功”才经得起检验,也才能真正不被“发现”——因为无需伪装,本就光明正大。