曹保平导演的作品为何能让观众“二刷再点赞”?这背后是电影文本的复调结构与导演对人性深度的持续挖掘。当《涉过愤怒的海》上映后,不少观众在二刷甚至三刷后依然给出高度评价,这种现象并非偶然。在当下的电影消费环境中,观众对“一次性观影体验”早已产生审美疲劳,而曹保平的电影却凭借其独特的叙事策略与情感张力,构建起一个值得反复探索的意义空间。二刷再点赞的本质,是观众与导演之间通过电影文本达成的深度对话,这种对话不仅停留在情节层面,更延伸至对人性、社会与生命价值的哲学思考。

曹保平电影的“复调叙事”为二刷提供了核心动力。他的作品从不以单一视角讲述故事,而是通过多个人物的交叉叙事,构建起立体的社会图景。以《烈日灼心》为例,初次观看时,观众容易被“三兄弟赎罪”的主线情节吸引,关注辛小丰、杨自道、陈比觉的逃亡与挣扎;但二刷时,会逐渐发现导演在细节中埋下的伏笔——伊谷春对辛小丰的怀疑并非单纯源于职业敏感,而是两人之间微妙的“镜像关系”;辛小丰对伊谷夏的暧昧,既是情感投射,也是对正常生活的一种病态渴望。这种多重视角的嵌套,使得电影文本如同一个“洋葱”,每剥开一层都会露出新的叙事肌理。观众在二刷时不再是被动接受信息,而是主动拼凑线索,这种“解谜式”的观影体验,让每一次重看都有新的发现,自然引发“再点赞”的冲动。

细节的“隐喻系统”是曹保平电影耐人寻味的另一重密码。他的镜头语言向来克制却充满张力,每一个道具、每一句台词都可能成为解读主题的关键。在《李米的猜想》中,李米寻找方文的过程中,反复出现的“云南”不仅是地理符号,更是她对“另一种人生”的想象寄托;而张涵予饰演的裘火贵,其身上那件洗得发白的旧夹克,暗示着他底层小人物的身份与挣扎。这些细节在初次观看时容易被情节的紧张感掩盖,但二刷时,观众会主动捕捉这些“沉默的符号”,并从中读出导演对社会现实的隐晦批判。隐喻的存在让电影超越了故事本身,成为一面映照现实的镜子,观众在二刷时完成从“看故事”到“读社会”的认知升级,这种思想上的收获足以支撑“再点赞”的行为。

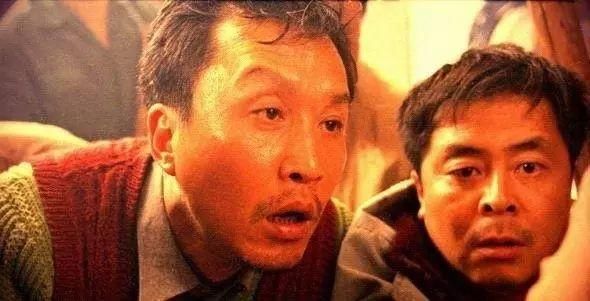

人物塑造的“复杂性”为二刷提供了情感共鸣的深度。曹保平从不塑造“完美英雄”或“纯粹恶棍”,他的人物总是在道德与欲望、责任与本能之间挣扎。以《涉过愤怒的海》为例,老金(黄渤饰)的形象并非简单的“复仇者”,他对女儿的愧疚、对前妻的亏欠、对复仇手段的动摇,共同构成了一个充满矛盾的生命体。初次观看时,观众可能被其复仇的决绝所震撼;二刷时,则会注意到他深夜独自翻看女儿照片时颤抖的手,以及在码头与仇人对峙前那声压抑的叹息。这些细节让人物摆脱了“功能性”标签,成为有血有肉的“普通人”。观众在二刷时逐渐理解:老金的愤怒不仅源于丧女之痛,更是一个父亲在失去一切后的绝望呐喊。这种对人物复杂性的挖掘,让观众在情感上产生强烈的“共情效应”,而“再点赞”正是对这种真实人性塑造的最高肯定。

观众与作品的“深度互动”是二刷再点赞的底层逻辑。在传统观影模式中,观众处于被动接受的地位;但曹保平的电影打破了这种单向传播,邀请观众参与意义建构。他的开放式结局从不提供标准答案,而是将思考空间留给观众。《烈日灼心》的结尾,辛小丰被执行死刑前的那抹微笑,究竟是解脱还是不甘?不同观众在不同人生阶段会有不同解读。二刷时,观众带着第一次观影的经验与感悟,重新审视人物的命运抉择,这种“带着问题观看”的过程,本身就是一种主动的审美创造。当观众在二刷中找到属于自己的“答案”时,电影便从“艺术作品”升华为“精神共鸣体”,而“再点赞”则是观众向导演传递的“我懂了”的信号。

在快餐文化盛行的当下,曹保平电影这种需要沉淀、值得二刷的作品,显得尤为珍贵。他的创作证明:真正的好电影从不迎合观众的即时快感,而是通过扎实的叙事、深刻的人性洞察与精妙的视听语言,构建起一个能够经受时间考验的意义空间。观众“二刷再点赞”的行为,不仅是对电影质量的认可,更是对“慢下来思考”的审美需求的回应。当越来越多观众愿意为一部电影反复走进影院,当“重看率”成为衡量作品价值的重要指标,电影艺术或许才能真正摆脱“娱乐至死”的困境,回归其启迪思想、慰藉心灵的本质。曹保平电影的“二刷价值”,正在于它让我们相信:好的故事永远值得被反复讲述,而人性的深度,永远值得被不断探索。