个性签名赞作为社交场景中的“微型社交货币”,正悄然成为个人形象管理的重要维度。当一条个性签名获得数十乃至上百点赞时,它不仅是对内容表达的认可,更是社交资本的无声积累。这种需求催生了“刷赞软件”的灰色产业链,但这类工具的本质究竟是社交助力还是数字泡沫?我们需要从价值逻辑、技术实现、风险边界三个维度,拆解“有什么软件可以刷个性签名赞”这一命题背后的深层生态。

个性签名赞的社交价值与需求本质

个性签名是用户在社交平台上的“数字名片”,短短一行字可能承载着职业态度、生活哲学或情绪表达。点赞行为则构成了最轻量级的社交反馈——它无需评论的深度,却传递了“我看见你了”的认同感。从心理学视角看,这种反馈满足了人类的“被看见需求”:职场人士通过签名赞展示“高情商人设”,学生党用文艺句子吸引同好,商家则借机传递品牌温度。当自然点赞速度无法满足形象塑造需求时,“刷赞”便成为部分用户的解决方案。这种需求本质上是对“社交效率”的追求,却可能陷入“数字表演”的误区——当签名赞与真实内容质量脱钩,社交互动便失去了原有的温度。

刷赞软件的类型与功能逻辑

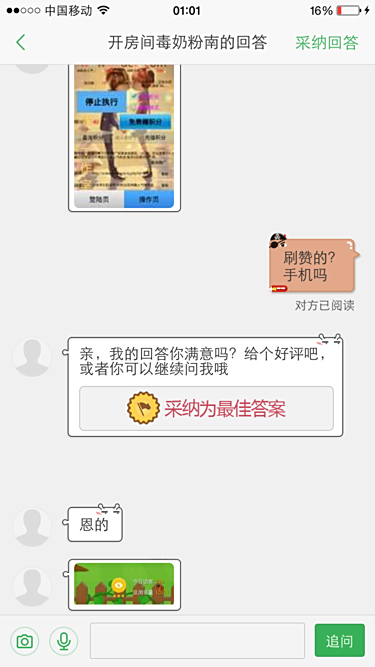

当前市面上的“刷个性签名赞软件”主要分为三类,其技术逻辑与风险层级存在显著差异。第一类是自动化脚本工具,通过模拟用户点击行为,在短时间内完成批量点赞。这类工具通常需要获取用户账号权限,利用API接口绕过平台检测,技术门槛较低但安全风险极高,可能导致账号封禁或信息泄露。第二类是互助点赞平台,用户通过完成任务(如关注他人、浏览内容)获取“点赞积分”,再兑换给自己的签名赞。这类平台看似“公平交换”,实则依赖虚假流量池,长期使用会破坏账号的自然权重。第三类是真人付费刷赞服务,由兼职用户手动完成点赞,互动更接近真实场景,但价格较高且难以规模化。值得注意的是,这些软件普遍打着“快速涨粉”“提升影响力”的旗号,却刻意淡化平台规则风险,本质是利用用户的焦虑心理牟利。

使用场景与用户心理的博弈

刷赞软件的用户画像呈现明显的场景分化。自媒体运营者是主力群体之一,他们需要高赞签名作为“内容背书”,吸引潜在粉丝;职场新人则倾向于用高赞签名传递“积极向上”的形象,在社交网络中建立信任感;还有部分青少年将签名赞视为“受欢迎程度”的量化指标,通过刷赞缓解社交自卑。这种心理博弈中,用户往往高估了签名赞的实际价值——平台算法更看重内容互动质量而非单一数据,品牌方也会通过用户历史行为判断粉丝真实性。当用户发现刷赞带来的流量无法转化为实际收益时,便陷入了“数字依赖”的恶性循环:为了维持虚假数据,不得不持续投入金钱与精力,最终迷失在“点赞幻觉”中。

风险边界与平台治理的博弈

刷赞软件的野蛮生长,正在挑战社交平台的生态底线。从平台视角看,虚假点赞会干扰内容分发机制,降低用户体验——当优质内容因缺乏自然点赞被埋没,而低质刷赞内容占据流量高地,平台的内容生态将逐渐崩塌。因此,微信、微博、抖音等主流平台已建立多层反作弊系统:通过分析点赞行为的时间分布(如短时间内集中点赞)、设备指纹(同一设备批量操作)、用户画像异常(新注册账号突然大量点赞)等维度,识别并拦截违规行为。2023年某社交平台的一次封禁行动中,单日清理违规账号超50万,其中80%涉及刷赞行为。此外,数据安全风险同样不容忽视:部分刷赞软件会窃取用户通讯录、聊天记录等敏感信息,用于精准诈骗或数据贩卖。用户在追求“高效社交”时,往往忽视了账号安全与个人隐私的代价。

理性回归:从“数字点赞”到“真实连接”

面对“有什么软件可以刷个性签名赞”的疑问,或许我们更需要思考:社交的本质是什么?个性签名赞的价值,终究应源于内容的真实共鸣与人际的真诚互动,而非冰冷的数字堆砌。与其依赖工具制造虚假繁荣,不如将精力投入到内容创作与深度社交中——一条引发共鸣的签名,自然能吸引真实点赞;一次真诚的互动,远胜过百次机械的点赞。技术可以提升社交效率,却无法替代情感的温度。在数字社交时代,保持理性与真实,才是构建健康社交关系的核心。

个性签名赞的“刷”与“不刷”,本质上是数字时代社交价值观的缩影。当我们放下对数据的执念,回归到“表达自我”与“连接他人”的初心,或许会发现:真正值得追求的,从来不是签名旁那个冰冷的数字,而是文字背后那个真实、鲜活、被看见的自己。